Дети с диагнозом ДЦП — грех современной медицины?

ДЦП – эта аббревиатура пугает всех родителей и зачастую звучит как приговор. Однако при получении такого диагноза родители ребенка не должны опускать руки, а просто обязаны бить в набат. Этот страшный диагноз стоит подвергать сомнению и выявлять истинные причины, ведущие к нарушению двигательных функций ребенка. Дело в том, что детские невропатологи склонны ставить этот привычный для них диагноз с первого года жизни ребенка – при появлении первых признаков параличей и парезов. Однако при глубоком научном и практическом исследовании оказалось, что диагноз «ДЦП» — это диагноз весьма условный, неточный. Как отмечает Анатолий Петрович Ефимов, врач травматолог-ортопед-нейрореабилитолог, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор Межрегионального Центра восстановительной медицины и реабилитации в Нижнем Новгороде, «ДЦП – это еще не приговор, так как 80% случаев его можно излечить до полного восстановления ребенка. Если этим заняться своевременно, как показывает моя медицинская практика, дети до 5 лет вылечиваются в 90% случаев и идут в школу вместе с обычными детьми».

ДЦП без причины не бывает. При появлении любого разговора со стороны врачей об угрозе ДЦП или о ДЦП родители должны сделать следующее.

Во-первых, родителям надо вместе с врачом выяснить причины ДЦП, если врач на этом диагнозе настаивает. А причин этих немного, и в любой больнице за одну-две недели их можно установить. Есть всего шесть причин, ведущих к детскому церебральному параличу.

Первая причина – это наследственные генетические факторы. Все нарушения, которые есть в генетическом аппарате родителей, могут действительно проявиться в виде ДЦП у ребенка.

Вторая причина – это ишемия (нарушение кровоснабжения) или гипоксия (недостаток кислорода) мозга плода. Это кислородный фактор, нехватка кислорода мозгу ребенка. И то, и другое может возникнуть во время беременности либо же в родах в результате различных сосудистых нарушений и кровоизлияний.

Третья причина – это фактор инфекционный, то есть микробный. Наличие у ребенка в первые дни и первые недели или месяцы жизни таких заболеваний, как менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, арахноидит, протекающих с высокой температурой, тяжелым общим состоянием ребенка, с плохими анализами крови или спинномозговой жидкости, с обнаружением конкретных микробов – возбудителей инфекционного заболевания.

Четвертая причина – это действия токсических (отравляющих) факторов, ядовитых препаратов на организм будущего человека. Это чаще всего прием женщиной сильнодействующих лекарственных средств во время беременности, работа беременной женщины во вредных производственных условиях, на химических производствах, в контактах с радиационными или химическими веществами.

Пятая причина – физический фактор. Воздействие на плод высокочастотных электромагнитных полей. Облучение, в том числе рентгеновское, радиационное излучение и другие физические неблагоприятные факторы.

Шестая причина – это механический фактор – родовая травма, травма перед родами или вскоре после них.

В каждой поликлинике за одну-две недели можно вполне оценить первопричины парализации функций головного мозга. Практика показывает, что детские невропатологи увлекаются диагностикой и поиском только инфекционной или ишемической причин поражений головного мозга у ребенка. Часто выставляется диагноз вирусного или инфекционного поражения головного мозга. Врачи обращают также внимание на нехватку кислорода вследствие сосудистых нарушений, хотя большинство сосудистых нарушений и кровоизлияний являются именно травматическими, ибо молодые сосуды у новорожденных сами по себе не могут лопнуть, как у стариков 80-90 лет, поэтому инсульта типичного у детей не бывает. Сосуды у новорожденных и детей мягкие, эластичные, податливые, адаптивные, поэтому объяснять причины ДЦП сосудистыми нарушениями – глубоко неверно. Чаще всего за ними стоят травматические причины. Важность выявления первопричины заболевания в том, что от этого зависит вся программа дальнейшего лечения и жизненный прогноз для ребенка.

ДЦП бывает трех групп.

Первая группа – ДЦП истинный, не приобретенный. Заболевание наследственное, врожденное, первичное, когда на момент рождения ребенка мозг его действительно глубоко поражен генетическими нарушениями или нарушениями эмбрионального развития. Он недоразвит, меньше по размеру и объему, менее выражены извилины мозга, недоразвита кора головного мозга, нет четкой дифференциации серого и белого вещества, есть ряд других анатомических и функциональных нарушений головного мозга. Это и является первичным, т.е. истинным детским церебральным параличом. Мозг на момент рождения биологически и интеллектуально неполноценен, парализован.

Первичный детский церебральный паралич формируется вследствие:

1)наследственных причин;

3)тяжелой родовой травмы, чаще несовместимой с жизнью.

Но если такого ребенка чудом оживили и спасли – остается несовместимое с нормальным развитием состояние головного или спинного мозга.

Таких детей около 10%.

Вторая группа – ДЦП истинный, но приобретенный. Детей с таким диагнозом тоже около 10% . Это дети с приобретенным характером нарушений. Среди причин – тяжелая родовая травма, например, глубокое кровоизлияние во время родов с гибелью участков головного мозга, либо травмирующее воздействие ядовитых веществ, особенно наркоза, а также тяжелое инфекционное поражение мозга с гнойным менингоэнцефалитом и пр. такие серьезные причины, воздействуя на головной мозг и нервную систему ребенка, формируют тяжелую картину ДЦП, но они имеют уже не наследственный и эмбриональный характер, в отличие от первой группы больных ДЦП, а приобретенный. Несмотря на тяжесть поражения, дети могут быть адаптированы к самостоятельному передвижению и самостоятельной ходьбе так, чтобы впоследствии они могли себя обслуживать. Возможна их бытовая реабилитация, чтобы их перемещение было самостоятельным, чтоб их не нужно было носить на руках, так как стареющим родителям это делать невозможно, а тело детское вырастает до значительного веса мужчины или женщины.

Третья группа – ДЦП неистинный приобретенный. Это ложный, псевдо-ДЦП, или вторичный, приобретенный ДЦП-синдром, гораздо более многочисленная группа. На момент рождения в данном случае головной мозг у детей был биологически и интеллектуально полноценным, но в результате действия, прежде всего, родовых травм появились нарушения в различных отделах головного мозга, приводящие к последующей парализации отдельных функций. 80% детей страдают приобретенным ДЦП. Внешне такие дети мало отличаются от детей с истинным ДЦП, кроме одного, — у них сохранен интеллект. Поэтому можно утверждать, что все дети с умной головой, с сохранным интеллектом, никогда не являются детьми с истинным ДЦП. Именно поэтому все эти дети весьма перспективны для восстановления, так как причиной ДЦП-подобного синдрома у них явилась в основном родовая травма – тяжелая или средней степени тяжести.

Кроме диагноза ДЦП стоит остановиться на диагнозе «угроза ДЦП». Он ставится в основном на первом году жизни ребенка. При этом необходимо учесть: пока не выявлены основные причины парализации нервной системы, опорно-двигательного аппарата, пока не проведено современное комплексное обследование ребенка и пока не наступили нормальные, естественные сроки появления ходьбы, нельзя преждевременно ставить диагноз «угроза ДЦП». О таких детях до одного года необходимо много хлопотать прежде всего родителям, консультировать их в самых лучших центрах, у самых лучших врачей для того, чтобы окончательно разобраться в перспективах развития подобного заболевания у ребенка.

Важную и многочисленную группу больных с диагнозом ДЦП составляют дети с так называемым вторичным ДЦП, то есть первично на момент рождения этим детям не было оснований ставить диагноз «ДЦП». Природа таких заболеваний не создает. Откуда же они берутся? Оказывается, все эти дети лишь с ДЦП-подобными заболеваниями, с последствиями родовых травм или воздействия других патологических факторов. Но вследствие неправильного лечения к 7-10 годам они становятся детьми со вторичным ДЦП – абсолютно неперспективными, с необратимыми функциональными нарушениями, с медико-биологическими последствиями, то есть глубокими инвалидами. Эта группа детей полностью лежит на совести врачей. В силу разных причин к ним годами применяли схему лечения ДЦП, не выясняя истинных причин развития двигательных нарушений и других расстройств. Как для лечения ДЦП, использовали сильнодействующие лекарственные средства, поражающие мозг, назначали неадекватные физиопроцедуры, прежде всего, электропроцедуры, применяли мануальную терапию без обоснований , назначали активный массаж тех участков тела, где он нежелателен, использовали методы обкалывания, как при лечении истинного ДЦП, методы электростимуляции, назначали препараты гормонального характера и т.д. Таким образом, неправильное лечение, проводимое годами (5, 7, 10 лет) формирует большую группу инвалидов со вторичным детским параличом. Данная группа детей является большим грехом современной медицины. Прежде всего, детской неврологии. Родителям необходимо об этом знать, чтобы не допустить в нашем обществе формирования и дальше такой группы больных, как дети с ДЦП неистинного, приобретенного, вторичного характера. При правильной современной диагностике, при правильном реабилитационном лечении все эти дети могут восстановиться до нормального состояния, т.е. они могут осваивать определенную рабочую специальность в зависимости от возраста и срока начала адекватной реабилитации.

Как же должны вести себя родители ребенка при диагнозах «угроза ДЦП» или «ДЦП»?

Прежде всего, не опускать руки. Они должны знать, что кроме традиционных неврологических схем лечения ДЦП, в России появилась возможность точной диагностики истинных причин ДЦП. А также для отличия истинного ДЦП от приобретенного, истинных причин, ведущих к парализации мозга, от причин, парализующих временно, т.е. так, что парализующие нарушения обратимы. Особенно эффективной является группа детей, у которых развилось состояние ДЦП в результате родовых травм, так как многие последствия травм обратимы. А обратимость означает излечимость. Поэтому ДЦП, вызванные родовой травмой, лечатся так, что далее у ребенка появляются перспективы восстановления в любом возрасте. Хотя надо отметить, что чем раньше начато лечение, тем оно результативнее. Лучшая излечимость наблюдается у детей до 5 лет – в 90% случаев, до 10 лет – около 60%. После 10 лет, вследствие того, что дети являются запущенными, то есть в их организме к этому времени появляется множество физиологических нарушений, и не только в мозге, но и в костях, суставах, мышцах и других органах, они уже восстанавливаются хуже. Но обязательно восстанавливаются до уровня самостоятельного передвижения и самообслуживания. Эти пациенты должны обращаться и заниматься активно всеми методами семейной реабилитации на дому до появления положительного конечного результата. Безусловно, чем больше возраст ребенка, тем больше времени уходит на восстановление. Но в любом случае нельзя останавливаться и для достижения необходимых результатов необходимо заниматься в домашних условиях. Реабилитации все возрасты покорны.

Екатерина СЕРГЕЕВА

Источник: http://www.mirj.ru/

neinvalid.ru

Причины резкого роста появления детей с ДЦП…

За последние 40 лет во всем мире, но особенно в СССР, затем в России увеличилось число инвалидов с детства с диагнозом ДЦП. И если до 60-х годов прошлого века никто, кроме узких специалистов не знал, что означает ДЦП, то сейчас практически у любого человека есть родственники или знакомые, которых напрямую коснулась эта беда.В чем же причина такого ужасающего роста ДЦП? Почему рождаются больные ДЦП дети у совершенно здоровых родителей, у женщин с нормальными размерами таза, проживающих в экологически «чистых» районах, соблюдающих все врачебные рекомендации во время беременности?

Многие заболевания медицина успешно лечит и старается предотвратить: прививками, лекарствами, диетами, операциями, мерами гигиены. Почему нет чётких рекомендаций и мер по предотвращению ДЦП?

Термин ДЦП, в наше время, не обозначает какого-то определенного заболевания, а только объединяет детей, имеющих непрогрессирующие нарушения произвольных движений (спастичность, атаксия, гиперкинезы). Объединение детей с такими нарушениями в одну группу с названием ДЦП помогает концентрации сил и возможностей по лечению и формированию двигательных навыков для максимально возможной реабилитации. Но такое обобщение затрудняет поиск мер профилактики, ранней диагностики и лечения в самом начале (в остром периоде) заболевания ребёнка.

В США ДЦП отмечается у 1 – 2 детей на 1000 новорожденных. Точной статистикой по России не владеем, но заболеваемость у нас на порядок выше — по разным данным от 6 до 13(!) на 1000 новорожденных.

Современные медики называют множество причин ДЦП. На первое место ставят некое поражение мозга в периоде внутриутробного развития плода, указывая на более, чем 400 факторов риска, в т. ч. острые и хронические заболевания матери, вредные привычки родителей, психологический дискомфорт(!), инфекционные агенты и мн. др. Несостоятельность всех этих причин при сегодняшнем высоком уровне развития диагностики внутриутробной патологии плода очевидна!

Создатель термина ДЦП, один из светил неврологии Х1Х века Литтл, считал главной причиной ДЦП РОДОВУЮ ТРАВМУ И ГИПОКСИЮ (кислородную недостаточность) В РОДАХ, которые являются причиной повреждений головного мозга рождающегося ребёнка.

Одним из доказательств этого является тот факт, что дети, рождённые при кесаревом сечении, практически не имеют диагнозов ДЦП. И это — несмотря на заболевания у матерей (эндокринные, сердечные, неврологические – например, ДЦП у матери, токсикозы и нефропатии беременности, угрозы выкидыша и т.д.

Таким образом, увеличение количества больных ДЦП за последнее время указывает на то, что увеличилось количество родовых травм. Это напрямую связано с применением РОДОСТИМУЛЯЦИИ[1]. Родостимулирующие средства стали применять за рубежом с начала 50-х годов, а в России — с начала 60-х годов. Именно с этого времени и отмечается резкий рост количества детей с ДЦП.

Во время родов происходят физиологические (то есть нормальные) процессы, находящиеся в тесном единстве: схватки подготавливают к родам матку, открывают шейку матки, то есть готовят родовой канал. Ребёнок обычно (в норме) находится головой к родовому каналу и в тесном (биофизическом и биохимическом) содружестве с матерью готовится к рождению: голова подстраивается к родовому каналу по размерам за счёт гибкости соединения костей черепа ребёнка.

Питание ребёнка кислородом и питательными веществами происходит за счёт организма матери (через плаценту и пуповину), поэтому любое ускорение родов может нарушить гармонию матери и ребёнка в их общем процессе рождения:

1) Прокалывают пузырь с околоплодными водами раньше времени, и в результате голова ребёнка при сватках получает ТРАВМУ от костей таза матери, тогда как наполненный пузырь работает определённое время как «амортизатор», пока голова ребёнка готовится к прохождению родового пути.

2) Ускоряют (или искусственно вызвают) с помощью лекарственных препаратов ( или другими методами) роды, до того как ребёнок приготовился к прохождению родового канала: голова ребёнка ТРАВМИРУЕТСЯ о родовые пути.

3) Стимулируют схватки — получают не только ТРАВМУ, но и ГИПОКСИЮ — нехватку кислорода и питания для ребёнка (прежде всего для его головного мозга), так как каждая схватка замедляет или прекращает кровообращение в плаценте из-за спазма спиральных артерий. Схватки стимулированные, то есть чрезмерные по силе и продолжительности, нарушают гармонию взаимодействия в родах матери и ребёнка.

ГИПОКСИЯ В РОДАХ приводит к повреждению эндотелия капилляров, нарушению ауторегуляции (саморегуляции) сосудов головного мозга; увеличивается мозговой кровоток, повышается венозное давление. Всё это вызывает повреждения головного мозга: кровоизлияния, отёк, ишемии, то есть закончится для ребёнка РАЗВИТИЕМ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.

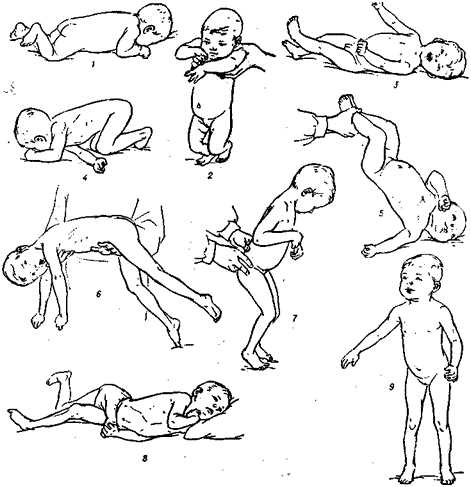

Таким образом, ребёнок, в результате искуственного ускорения естественного механизма родов, получает повреждения головного мозга. После рождения у таких детей проявляются: геми-, ди-, тетропарезы, спастика и дистония, гиперкинезы, атаксия, искривления туловища, конечностей и лица, нарушения слуха, зрения и гидроцефалия.

То, что истинная и основная ПРИЧИНА ДЦП — РОДОВАЯ ТРАВМА и ГИПОКСИЯ при СТИМУЛЯЦИИ РОДОВ, подтверждает следующая статистика: ДЦП у мальчиков встречается в 1,3 раза чаще, чем у девочек — три четверти случаев умеренной и тяжёлой тетраплегии при ДЦП встречаются у мальчиков. Почему? Голова у рождающихся мальчиков чаще больше по размерам, чем у девочек – следовательно, мальчики чаще получают РОДОВУЮ ТРАВМУ И ГИПОКСИЮ В РОДАХ при СТИМУЛЯЦИИ РОДОВ.

Для снижения заболеваемости ДЦП на данный момент необходимо обратить особое внимание на сложившуюся в стране практику родовспоможения.

Необходимо повысить ответственность акушеров за исход родов и состояние ребёнка. Сегодня рождение ребёнка с ДЦП никак не затрагивает акушера, принимавшего роды. Это происходит потому что:

— практически не применяются сразу после рождения ребёнка такие точные методы диагностики, как Магнитно-резонансная томография и Компьютерная томография головного мозга;

— а двигательные нарушения у ребёнка становятся явными в основном только к концу первого года жизни и старше.

Необходимо:

1) Признать на официальном уровне основной и главной причиной ДЦП – родовую травму и гипоксию в родах, происходящих при стимуляции родовой деятельности, сокращений матки.

2) Запретить стимуляцию родов в широких масштабах, как опасную для здоровья ребёнка.

3) Показания к индукции (стимуляции) родов должны быть чётко оформлены и зарегистрированы врачом-акушером. Средства, применяемые для стимуляции родовой деятельности, должны быть поставлены на строгий учёт.

4) Отчётность акушеров за каждую использованную ампулу (окситоцина, питуитрина, простогландинов и других) средств, стимулирующих схватки в родах, должна быть такой же, как и отчетность за наркотические средства. Это повысит ответственность акушера за назначение и количество введённого роженице лекарства, стимулирующего роды.

5) В истории родов необходимо чёткое обоснование к проведению амниоцентеза (искусственного прокола околоплодного пузыря), так как этот приём ускоряет родовую деятельность.

6) Оснащение каждых родов в родильных домах электронными средствами постоянного слежения за частотой сердечных сокращений ребёнка и сократительной активностью матки матери поможет профилактике развития гипоксии плода, выбору правильной тактики ведения родов, принятию своевременного решения о проведении кесарева сечения.

7) Оснащение аппаратами МРТ или КТ диагностики, позволит выявлять повреждения головного мозга в самый ранний, острейший период, что улучшит диагностику и расширит возможности лечения последствий родовой травмы и гипоксии в родах у новорожденного.

8) Законодательно обязать врача-акушера ставить роженицу в известность о необходимости выбора между стимуляцией схваток матки при их нарушениях или проведении кесарева сечения. Кесарево сечение несёт риск (как операция) для жизни матери, но даёт возможность ребёнку не получить родовой травмы и гипоксии в родах, то есть жить после рождения без ДЦП. Поэтому преступно не ставить роженицу в известность о возможном исходе для ребёнка при родах, в которых акушер собирается применить любой из методов стимуляции родовой деятельности. Сама женщина должна выбирать: согласиться ли на кесарево сечение или на стимуляцию нарушенной родовой деятельности.

9) Необходимо расширить показания к проведению кесарева сечения для избежания родовой травмы и гипоксии ребёнка при нарушенной родовой деятельности у матери, у которой роды наступили раньше срока, менее 37 недель. Для недоношенного ребёнка любая стимуляция у матери сокращений матки – это огромная вероятность для него родовой травмы и гипоксии в родах.

Минздрав обязан расширить перечень показаний к применению кесарева сечения при патологических случаях течения беременности и при нарушении родовой деятельности у женщин при родах в нормальный срок, как это принято в развитых странах. «Снижению частоты родовых травм в США способствовало использование кесарева сечения вместо сложных поворотов плода, вакуумэкстракции, наложению средних и высоких щипцов при ведении родов, а также строгое обоснование и документирование показаний к применению средств стимулирующих родовую деятельность»[2]

10) Минздрав обязан организовать научные исследования препаратов (окситоцин и др.) и методов стимулирующих и усиливающих сокращения матки в родах, с точки зрения нефизиологичности (ненормальности) воздействия на родовой процесс и опасности для здоровья рождающегося ребёнка. «Фактор, стимулирующий начало родов, неизвестен. Возможно, эту роль выполняет содержащийся в крови окситоцин, секретируемый задней долей гипофиза, однако прямых доказательств этого Н Е Т (!)»[3] Как же врачи решились на применение в родах окситоцина, если до сих пор нет доказательств его регулирующего значения в сокращениях матки в родах!?

11) Необходимо на государственном уровне повысить материальную заинтересованность акушеров в качественном, ответственном ведении родов, в сохранении здоровья ребёнка, в уважительном отношении к роженицам. Акушеров, допустивших врачебную ошибку, приведшую к родовой травме (ДЦП), следует призывать к ответу в административном и судебном порядке. Выиграет государственная казна, если средства на содержание и лечение детей с ДЦП пойдут из кармана акушеров – преступников.

12) Повысить ответственность педиатров в роддомах, которые не диагностируют повреждений головного мозга сразу после рождения ребёнка, и, следовательно, не проводят своевременного лечения и покрывают своей халатностью опасные для здоровья ребёнка действия акушеров в родах (Головач М.В.-врач-невропатолог РОБОИ «Содействие защите прав инвалидов с последствиями ДЦП» г. Москва).

detiangeli.livejournal.com

причины, признаки, симптомы, лечение и реабилитация в России и за рубежом

Термином детский церебральный паралич принято обозначать группу симптомокомплексов, проявляющихся нарушениями в двигательной сфере. Эти нарушения возникают вследствие повреждения центральной нервной системы. ДЦП может протекать в легкой, малозаметной форме или иметь тяжелое течение, требующее постоянного лечения.

ДЦП относится к болезням нервной системы и по МКБ 10 заболеванию присвоен код G80, имеются и подпункты, обозначающие форму паралича. ДЦП относится к не прогрессирующим заболеваниям нервной системы, но при отсутствии лечения ребенок будет сильно отставать в развитии как умственном, так и в физическом от своих сверстников.

Реабилитационные мероприятия, начатые в раннем детстве, позволяют добиться отличных результатов, естественно все зависит и от формы болезни. Дети с детским церебральным параличом в основном доживают до старости и могут иметь своих детей.

Причины возникновения ДЦП

По статистике от 6 до 12 детей на каждую тысячу новорожденных рождаются с диагнозом ДЦП и многие думают, что это заболевание передается по наследству, однако непосредственной причиной развития ДЦП у плода является патологическое нарушения структур головного мозга, приводит к этому состоянию недостаточное поступление кислорода. Риск развития ДЦП повышается под влиянием следующих провоцирующих факторов:

- Инфекционных заболеваний матери на протяжении всей беременности, к ним прежде всего относят вирус герпеса, цитомегаловирус, токсоплазмоз.

- Неправильное развитие отделов головного мозга при внутриутробном развитии плода.

- Несовместимость крови матери и ребенка – резус – конфликт, приводящий к гемолитической болезни новорожденных.

- Хроническая гипоксия плода во время беременности и самих родов.

- Эндокринологические и острые соматические заболевания матери.

- Тяжелые роды, затяжная родовая деятельности, травмы ребенка, полученные при прохождении через родовые пути.

- В раннем перинатальном периоде ДЦП может быть вызвано токсическим поражением организма тяжелыми ядами, инфекционными болезнями, захватывающими отделы и кору головного мозга.

Большая роль в развитии ДЦП отводится кислородному голоданию мозга, которое возникает при неправильном расположении в теле матки плода, затяжных родах, обвитии шейки пуповиной. У большинства детей выявляется влияние сразу нескольких факторов, один из которых считается ведущим, а другие усиливают его негативное влияние.

Формы ДЦП и их характеристика

Выраженность двигательных нарушений у детей с ДЦП может быть совершенно разной и потому заболевание принято подразделять на формы.

- Гиперкинетическая форма выставляется в том случае, если у малыша присутствует непостоянный мышечный тонус, в разные дни он может быть повышенным, нормальным или сниженным. Обычные движения неловкие, размашистые, наблюдаются непроизвольные движения конечностей, гиперкинезы мышц лица. Нарушения в двигательной сфере часто сопровождаются патологиями речи и слуха, при этом умственная деятельность у таких ребятишек находится на среднем уровне.

- Атонически-астатическая форма развивается преимущественно при поражении мозжечка и лобных долей. Характеризуется чрезвычайно низким тонусом мышц, что не дает ребенку удерживаться в вертикальной позе. Умственное развитие протекает с небольшой задержкой, но в ряде случаев у детей определяется олигофрения.

- Спастическая диплегия является наиболее распространенной формой. Функции мышц нарушены с обеих сторон, причем нижние конечности поражены больше. У детей с раннего возраста формируется образование контрактур, выявляется деформация многих суставов и позвоночника. Психическое и речевое развитие задерживается, часто выявляется косоглазие, патологии речи, ребенок с данной формой при соответствующих реабилитационных мероприятиях становится социально адаптированным.

- Спастический тетрапарез (тетраплегия) является одной из самых тяжелых форм ДЦП, заболевания обусловлено значительными аномалиями поражения большинства отделов головного мозга. Парез наблюдается во всех конечностях, мышцы шеи могут быть постоянно расслаблены, у таких детей умственное развитие чаще всего ниже среднего. Почти в половине случаев тетрапарез сопровождается припадками эпилепсии. Дети с данной формой редко могут передвигаться самостоятельно, понимание окружающего мира у них затруднено из-за проблем с речью и слухом.

- Атактическая форма – редкая, при ее развитии наблюдаются нарушения в координации всех движений и удерживании равновесия. Ребенок часто имеет тремор кистей рук, из-за чего не может выполнять обычные действия. Задержка развития умственной деятельности в большинстве случаев умеренная.

- Спастико-гиперкинетическая форма (дискинетическая форма) выявляется сочетание непроизвольных движений, повышенного мышечного тонуса и парезов с параличами. Умственное развитие на соответствующем возрасту уровне, такие детки с успехом заканчивают не только школу, но и институты.

- Правосторонний гемипарез относится к гемиплегической форме, при которой поражается одна из сторон полушария. Повышен тонус мышц конечностей с одной стороны, развиваются парезы и контрактуры. Больше всего страдают мышцы руки, отмечаются непроизвольные движения верхней конечности. При этой форме может быть симптоматическая эпилепсия, нарушения в психическом развитии.

Признаки и симптомы

Симптомы мышечных патологий при ДЦП зависят от области и степени поражения головного мозга.

Основные признаки представлены следующими нарушениями:

- Напряжением разных групп мышц.

- Спастическими непроизвольными сокращениями мышц в конечностях и во всем теле.

- Патологическими нарушениями при ходьбе.

- Ограничением общей подвижности.

Кроме этих признаков у детей выявляются патологии зрительной, слуховой и речевой функции, нарушения психической и умственной деятельности. Признаки болезни зависят и от возраста малыша. ДЦП не прогрессирует, так как поражение является точечным и по мере взросления ребенка не захватывает новые участки нервной ткани.

Видимость ухудшения течение заболевания объясняется тем, что симптоматика менее заметна в то время, когда малыш еще не ходит и не посещает дошкольные учреждения.

Рассмотрим признаки ДЦП у грудного ребёнка:

- У новорожденных с ДЦП можно обратить внимание на то, что малыш двигает только конечностями одной стороны тела, противоположные обычно прижаты к телу. Новорожденный ребенок с детским церебральным параличом при попытках попасть сжатым кулачком в рот отворачивает голову в противоположную сторону. Также возникают трудности при попытках мамы раздвинуть ножки в стороны или повернуть головку малыша.

- Один месяц. В один месяц можно обратить внимание на то, что малыш до сих пор не улыбается, не может удержать даже на несколько секунд головку, отсутствует фокусирование взгляда на определенном объекте. Малыш беспокойный, нередко затруднен сосательный и глотательный рефлекс, часто бывают судороги и непроизвольные вздрагивания.

- 3 месяца. У детей с ДЦП в три месяца может наблюдаться сохранность абсолютных рефлексов, то есть тех, которые есть при рождении, но в норме должны исчезать к трем месяцам. Это шаговые движения, когда малыш, опираясь на ножки, способен сделать несколько шагов. Также ладонный рефлекс – при нажатии пальчиками на ладошку ребенок непроизвольно открывает рот. В три месяца малыш также при нормальном развитии уже пытается переворачиваться, а в положении лежа уверенно держит головку.

- 4 месяца. Малыш в 4 месяца уже должен осознанно реагировать на маму, произносить звуки, улыбаться, активно двигать ручками и ножками, брать игрушку и рассматривать рядом находящиеся предметы. Ребенок с ДЦП будет вялым, при плаче может выгибать тело дугой, предметы берет исключительно одной рукой.

- 6 месяцев. В полгода своей жизни большинство малышей произносят отдельные слоги, могут самостоятельно переворачиваться, хорошо держат головку, глотают с ложки или кружки, пытаются ползать. На маму и родственников ребенок реагирует по-разному. О наличии каких либо нарушений говорит не только гипертонус мышц, но также и их слабость, постоянное беспокойство малыша, плохой сон.

- 9 месяцев. В 9 месяцев ребенок с ДЦП не проявляет интереса к ходьбе, плохо сидит, заваливается на бок, не способен долго удерживать предметы. При нормальном развитии в этом возрасте малыш уже должен подниматься, передвигаться по кроватке или с поддержкой взрослых по комнате. Ребенок уже узнает любимые игрушки, пытается назвать их, произнося отдельные звуки или слоги.

Разумеется, что не все признаки задержки развития являются симптомами детского церебрального паралича. Но родители должны помнить, что только от них зависит, как ребенок будет жить в дальнейшей жизни – по статистическим данным более половины выявленных и пролеченных детей с ДЦП на первом году жизни в дальнейшем лишь немногими нарушениями отличаются от сверстников.

Диагностика

При диагностике врачу необходимо не только осмотреть ребенка и провести ряд диагностических процедур, но и нужно выяснить, как протекала беременность и роды. ДЦП необходимо дифференцировать с другими заболеваниями, часто если наблюдается ухудшение уже освоенных навыков, то это свидетельствует совершенно о других патологиях. При обследовании опираются на данные МРТ, компьютерной томографии.

Во время беременности можно выявить с помощью УЗИ аномалии развития головного мозга, но утверждать, что у ребенка будет ДЦП врачи не станут. По выявленным нарушениям можно только предположить появления задержки развития у малыша после рождения и на основании этого провести соответствующее обследование. Насторожить также должно наличие герпесной и цитомегаловирусной инфекции.

Лечение

Лечиться необходимо сразу после установки диагноза и лучше всего, если весь комплекс терапевтических мероприятий будет осуществлен на первом году жизни. Нервные клетки ребенка на первом году жизни способны полностью восстанавливаться, в старшем возрасте возможна только реабилитация и адаптирование ребенка к общественной жизни.

ЛФК при ДЦП

Специальная группа физических упражнений необходима ребенку ежедневно. Под влиянием занятий уменьшаются мышечные контрактуры, формируется стабильность психоэмоциональной сферы, укрепляется мышечный корсет.

Ребенка из положения лежа нужно стимулировать опираться на твердую опору ступнями.

Из положения лежа на животе нужно тянуть малыша за ручки вверх, совершая пружинящие движения во все стороны.

Ребенок на коленях, мама должна встать сзади и зафиксировав ножки малыша, стараться добиться того, чтобы он передвигался вперед.

Комплексы упражнений нужно подбирать совестно с врачом, их результативность зависит во многом от настойчивости родителей.

На видео показан копмплекс упражнений ЛФК для деток с ДЦП:

Массаж

Массаж при ДЦП не рекомендуется начинать ранее полутора месяцев и выполнять его должен только специалист. Неправильный выбор техники массажа может привести к повышению тонуса мышц. Правильно проводимые курсом массажи позволяют облегчить восстановление функций, обладают общеукрепляющим и оздоравливающим воздействием.

Комплекс упражнений при ДЦП

Медикаментозное лечение

Из лекарственных препаратов назначают нейропротекторы – Кортесин, Актовегин, миорелаксанты. Широко используются витаминные комплексы и препараты, улучшающие метаболические процессы в организме. В некоторых случаях назначается седативная терапия.

Препараты ботулинотоксина вводятся локально в мышцы с повышенным тонусом детям со спастическими нарушениями. Токсины расслабляют мышцы и расширяют диапазон их движения. Препараты действуют на протяжении трех месяцев и далее необходима их повторная инъекция. Использовать ботулинотоксины рекомендуется для лечения тех детей, которые имеют ограниченную группу нарушений. К ботулинотоксинам относят Ботокс, Диспорт

Логопедическая работа при ДЦП

Занятия с логопедом для детей с ДЦП очень важны. Правильная постановка речи является залогом его дальнейшего успешного обучения и общения со сверстниками. Занятия подбираются исходя из формы речевого нарушения при ДЦП.

Операции при ДЦП

Хирургическое вмешательство при ДЦП проводят детям старшего возраста при отсутствии эффекта от проводимой терапии. Оперативные вмешательства чаще всего направлены на лечение контрактур, что помогает ребенку стать более активным при движениях.

Тейпирование

Тейпирование – это фиксирование на несколько дней на определенном участке тела специального пластыря. Его предназначение сводится к уменьшению болей и увеличению подвижности затронутого участка тела. При помощи кинезиотейпов корректируются направления движений, улучшается циркуляция крови, увеличивается выносливость мышц.

Новые и нестандартные методы лечения

С каждым годам появляются все новые методики лечения детского церебрального паралича, одни из них действительно оказываются эффективными, другие помогают только ограниченному числу больных.

Остеопатия

Это ручное воздействие на различные участки тела с целью восстановления двигательных нарушений. Остеопатия позволяет улучшить циркуляцию крови в головном мозге, восстанавливает естественные связи между нервными окончаниями и регулируемыми с их помощью мышцами.

Технику остеопатиии знает только квалифицированный специалист, поэтому нужно рассмотреть все варианты клиник, прежде чем принять решения о лечении остеопатией ДЦП у своего ребенка.

Лечение стволовыми клетками.

Трансплантирование в организм ребенка стволовых клеток позволяет стимулировать восстановление нервной ткани и таким образом начинают в нормальном режиме функционировать поврежденные участки мозга. Введение стволовых клеток оказывается эффективным, даже если подобное лечение начато только в подростковом возрасте.

Иппотерапия

Лечебная верховая езда. ЛВЕ помогает усилить физическую активность ребенка, способствует восстановлению двигательных функций, формирует новые навыки. Общения с лошадьми полезно и для психоэмоционального состояния ребенка – малыши с ДЦП, прошедшие курс ипотерепии, становятся гораздо спокойнее, меньше переживают о своем состоянии, учатся адаптироваться в обществе.

Ахиллопластика

Направлена на уменьшение мышечных контрактур. После проведения операции расширяется объем движений, хирургическое вмешательство проводят не ранее 4-5 лет.

Оборудование для детей с ДЦП

В зависимости от степени нарушения двигательных функций дети с ДЦП нуждаются в специальных приспособлениях, которые помогают им передвигаться и восстанавливать нарушенные функции.

- Коляски необходимы детям, которые не могут самостоятельно передвигаться. Разработаны специальные коляски для дома и прогулок, современные модели имеют электропривод, что обеспечивает удобство их использования. Коляска PLIKO относится к прогулочным, она легкая по весу и также просто складывается. Коляска разработана с учетом нормального физиологического положения ребенка с ДЦП. Прогулочная коляска «Лиза» благодаря конструктивным особенностям может использоваться и для детей – подростков.

- Ходунки требуются в том случае, если ребенок ходит, но не может удержать равновесие. С помощью ходунков дети не только обучаются хождению, но и учатся координировать свои движения.

- Тренажеры — к этой группе можно отнести любое приспособление, помогающее малышу развивать свою активность и учиться определенным навыкам.

- Велосипеды при ДЦП трехколесной конструкции и с рулем, не соединенным с педалями. На велосипеде должно быть крепление для тела, голеней и кистей рук, необходима ручка для толкания. Закрепления на педалях ног позволяет развивать движения в ногах, укрепляет мышцы.

- Велотренажеры укрепляют мышцы ног, способствуют закреплению двигательных навыков, формируют выносливость. Занятия на велотренажере помогает и укрепить иммунитет

- Иппотренажеры – приборы, имитирующие все движения лошади во время ее ходьбы или бега. То есть на иппотренажере тело ребенка раскачивается назад, вперед и в стороны. Иппотренажеры позволяют укрепить мышцы спины, формируют красивую осанку, улучшают гибкость в суставах.

- Костюмы для лечения ДЦП разработаны как космические скафандры, то есть тело в них находится в невесомости. Используемый для костюмов материал способствует плотному закреплению тела и одновременному расслаблению мышц, что позволяет ребенку делать первые шаги. Пневмокамеры в костюме надуваются и стимулируют работу разных групп мышц, передавая от них импульсы в кору головного мозга.

- Ортопедическая обувь и ортезы необходимы для подавления гиперкинезов и развития контрактур. Зафиксированные в нужном положении конечности учатся функционировать правильно и при этом уменьшается риск развития деформации скелета. Обувь и ортезы для каждого ребенка подбираются индивидуально.

- Вертикализаторы и платформы. Вертикализатор – это особое устройство, позволяющее ребенку удерживать тело в вертикальном положении без посторонней помощи. В вертикализаторе есть фиксаторы для спины, стоп, коленных суставов. Вертикализаторы позволяют наладить правильную работу внутренних органов, способствуют умственному развитию и адаптации.

Реабилитация

Реабилитация при ДЦП необходима для лучшей физической активности ребенка, его адаптации в социальной сфере, для овладения всеми необходимыми навыками. Мероприятия, способствующие реабилитации подбираются исходя из возраста малыша, степени нарушения его двигательной активности, гипотонуса или гипертонуса мышц.

- Метод Лоскутовой основан на восстановлении респираторного дыхания и на проведение разнообразных движений, благодаря чему снимается внутреннее напряжение, повышается эластичность мышц и суставов.

- Метод Войта основан на активизации работы мозга путем совершения рефлекторных движений. Занятия проводятся совместно с родителями, их задача до 4-х раз в день выполнять с ребенком предложенные упражнения. Целью методики является закрепление каждого движения, начиная от простого к сложному.

Центры реабилитации и специализированные санатории

Лечение ребенка с ДЦП лучше всего начинать с посещения специализированных центров, где не только верно установят диагноз, но и проведут реабилитационные мероприятия. Таких центров на сегодняшний день достаточно как в нашей стране, так и за рубежом.

В России

В Москве — ГАУ «МНПЦ Реабилитации инвалидов с ДЦП» — тел. (499)179-14-99. К услугам центра относится осуществление реабилитационных мероприятий по отечественным технологиям. Центр «Преодоление» занимается физической, медикаментозной и социальной реабилитацией подростков, начиная с 14 лет, получить консультацию можно по тел. +7(495)789-49-09.

В Москве — ГАУ «МНПЦ Реабилитации инвалидов с ДЦП» — тел. (499)179-14-99. К услугам центра относится осуществление реабилитационных мероприятий по отечественным технологиям. Центр «Преодоление» занимается физической, медикаментозной и социальной реабилитацией подростков, начиная с 14 лет, получить консультацию можно по тел. +7(495)789-49-09.

В Санкт-Петербурге — Центр комплексной реабилитации и развития ребенка ул. Опочинина, д.6, тел. +7 (812) 939-26-56. «Динамика» — школа-центр № 616, реабилитация детей-инвалидов с ДЦП, Курляндская ул., д. 29А, +7 (812) 251-12-91.

В Самаре — Самарский терапевтический комплекс «Реацентр» 443052, Заводское ш., 31, тел. (846) 205-03-43.

В Рязани — ГКУЗ «Рязанский центр восстановительного лечения и реабилитации для детей с органическим поражением центральной нервной системы и детским церебральным параличом». Рязань, ул. Урицкого, д.7к.1, 8-(4912)44-36-46.

В Новосибирске — «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», ул. Фрунзе,17, тел. 8(383) 363-31-31, 8(383) 363-32-46.

В Анапе — филиал МЦ CORTEX, тел. +7 (86133) 2-45-48, +7 (928) 206-25-26. Санаторий «Анапа» Краснодарского края. Тел. 8 (86133) 5-68-52, 5-67-31, 5-63-75, 5-65-81.

В Казани – «Алан Клиник», тел. 843 – 555-6-333.

В Тюмени — Областной реабилитационные центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», тел. 8(3452) 77-21-17, 8(3452) 77-20-48

В Евпатории — Евпаторийский детский клинический санаторий (ЕДКС), тел. +3 (06569) 3-05-64, (06569)3-14-00.

За рубежом

В Китае — Хэйлундзянский университет китайской медицины. В Харбине центр ДЦП «Датун», государственный военный госпиталь – тел. 8(1086)-1524-2626-706.

В Германии — реабилитационный центр «IMC Kliniken Koln GmbH», тел. +49 (228) 377-36-90.

В Чехии преимущественно деток с ДЦП лечат на курорте г.Теплицы. Узнать всю информацию можно по тел. 8—10—420 775 034 589.

В Израиле — Клиника «Хадасса», тел. +7 499 299 3698.

gidmed.com

Детский церебральный паралич — виды, особенности, провокаторы, реабилитация, советы родителям

В понятие ДЦП входит не одно, а группа расстройств двигательных функций. Проблема возникает из-за того, что повреждены разные структуры мозга, причём происходит это в период вынашивания ребёнка. Специалисты отмечают, что ДЦП включает в себя не только изменения мышечного тонуса патологического характера, но и моно-, геми-, пара-, тетра- параличи с парезами. Здесь также может идти речь о гиперкинезах. Способность говорить и нормально ходить нередко отсутствует.

У некоторых наблюдают раскоординированность движений, падения или шаткость походки. Бывает, что ребёнок отстаёт в развитии – как в психологическом, так и в моторном. Не исключены проблемы с интеллектом, расстройства психики. Иногда к параличу прибавляется эпилепсия. Слух со зрением тоже бывают нарушены. При наличии детского церебрального паралича предстоит всю дальнейшую жизнь периодически осуществлять реабилитацию, принимать медикаменты (при необходимости), проходить фихиотерапию. Некоторым рекомендовано хирургическое лечение.

Особенности ДЦП

С точки зрения статистики рассматриваемый недуг обнаруживают примерно в 1,7-7 случаев на 1000 детей, не достигших года. В нашей стране на такое же количество малышей приходится около 2,5-6 случаев. Риск диагностировать нарушение данного плана у недоношенных выше в 10 раз. Это подтверждают и данные – по подсчётам специалистов у 40-50% рождённых раньше строка выявляется ДЦП.Примечательно, что эта проблема считается одной из ведущих среди хронических болезней детей. Причём количество больных увеличивается и объясняется такая картина не только плохой экологической обстановкой, но, кроме прочего, развитием неонатологии, то есть повышением уровня выхаживания младенцев с патологиями (даже если они весят при рождении от 500 грамм).

Виды ДЦП

В зависимости от того, какая зона мозга поражена, заболевание делят на 5 видов (классификация актуальна в неврологии). Наиболее часто встречается спастическая диплегия , то есть это примерно 40-80% из всех случаев паралича у детей. При данном виде поражены двигательные центры, поэтому развивается парез, особенно в ногах. Если проблема касается лишь одного полушария, диагностируют гемипаретическую форму, то есть парез руки или ноги с противоположной от нездоровой области мозга стороны.Четверть случаев – это гиперкинетический вид, когда говорят о поражении подкроковых структур. В такой ситуации недуг проявит себя в виде непроизвольныхи движений (гиперкинезов). Последние становятся сильнее, когда ребёнок устал или взволнован. Если имеет место повреждение в зоне мозжечка, наблюдают атонически-астатическую форму ДЦП (10%). Тут нарушены координация и статика, есть мышечная атония. Но это не самые сложные состояния.

Особенно тяжёлой считается двойная гемиплегия, при которой затронуты оба полушария мозга. Всё это оборачивается ригидностью мышц. Ребёнок с этим видом ДЦП не сидит, не стоит и даже сам не держит голову. Кроме описанных вариантов, специалисты сталкиваются со смешанными типами недуга, когда проявляются симптомы из более чем одной формы. К примеру, часто гиперкинетический тип сочетается со спастической диплегией.

Провокаторы ДЦП

По современным данным описываемая проблема со здоровьем, это ни что иное, как результат влияния на ЦНС ребёнка негативных факторов. Именно они запускают процесс неправильного развития мозга или даже провоцируют отмирание участков органа. Примечательно, что отрицательное воздействие может происходить как до рождения, так во время него или после (называют первые 4 недели жизни). В качестве основного провокатора обозначена гипоксия (кислородное голодание). Данное состояние отражается на частях мозга, ответственных за поддержание двигательных рефлекторных механизмов и равновесия. Как итог здесь в дальнейшем – парезы с параличами, движения патологического характера и слабый мышечный тонус.Не последнюю роль играют патологии беременности. В частности, раньше времени может отслоиться плацента. У некоторых отмечается фетоплацентарная недостаточность. Негативно способны повлиять токсикозы. А иногда всё дело в нефропатии беременных. Бывает, что ДЦП способствует краснуха с цитомегаловирусом. В этот список стоит включить сифилис, герпес и токсоплазмоз. Порой имеет место резус-конфликт. Отрицательно на здоровье малыша отражается угроза прерывания беременности. Не на пользу часто идут артериальная гипертензия и гипотиреоз матери. То же самое можно сказать о сахарном диабете, пороках сердца, травмах.

Из факторов риска называют, например, тазовое предлежание плода, его крупность или узкий таз. Кроме того, стремительные, затяжные или преждевременные роды тоже повышают вероятность развития ДЦП. Обнаружением рассматриваемой патологии способна обернуться сильная или дискоординированная родовая деятельность. Если ребёнок перед рождением долго находится без воды, это риск. А иногда единственная причина – родовая травма. Но, как правило, на фоне тяжёлых родов малыш уже появляется на свет с патологией.

А вот в период после родов недуг провоцируется асфиксией и гемолитической болезнью (кровь матери и ребёнка по антигенам несовместимы). Асфиксию связывают с пороками лёгких или аспирацией (вдыханием) околоплодных вод. Либо дело может касаться патологии беременности. Однако чаще всего в рамках послеродовой травмы диагностируют токсическое повреждение мозга по причине несовместимости крови или конфликта иммунитетов.

Симптоматика ДЦП

Так как рассматриваемая проблема имеет много вариантов своего проявления, они, эти самые проявления, будут разными в зависимости от степени тяжести, поражённой области мозга и тд. Иногда недуг отмечается сразу, то есть как только ребёнок родился. Но часто симптомы дают р себе знать в период подрастания, когда отклонения оказываются более явными. Как правило, ДЦП дебютирует задержкой формирования навыков движения. Ребёнок не может переворачиваться, долго держать голову, осознанно шевелить руками и ногами. Игрушки ему не интересны, удержать их не удаётся. А если попробовать поставить ребёнка на ноги, это произойдёт не как обычно на стопу, а на цыпочки.Что касается парезов, они бывают односторонними или затрагивают только руку, либо ногу. В более сложных случаях страдают все конечности. Также не исключён парез мышц гортани и глотки – тогда это приводит к затруднённому глотанию и специалист диагностирует дисфагию. У некоторых нарушается способность к произношению и при таком варианте отмечается дизартрия. Часто при ДЦП повышен тонус мышц, присутствует спастика, которая иногда обездвиживает конечность полностью. В будущем у больных детей парестетичные конечности развиваются плохо и отличаются от здоровых частей тела (например, одна рука короче другой и тд). В итоге скелет деформируется, так что находят сколиоз. Бывает, что грудная клетка не такой формы как обычно. Не исключены контрактуры суставов в поражённых парезом руках или ногах. Всё это в целом нередко провоцирует боль в шее, плечах, спине и ступнях. При гиперкинезах непроизвольные движения возникают внезапно. В частности, есть спонтанные подёргивания, повороты головы.

Позы бывают вычурными, а на лице присутствуют гримасы. Атонически-астатическая форма ДЦП отличается не скоординированными движениями. Также заметна неустойчивость при ходьбе. Мышцы слабые, у некоторых тремор. Ребёнок постоянно падает. Но кроме перечисленных симптомов спутниками ДЦП нередко являются проблемы с ЖКТ, косоглазие. Бывает, что не удерживается моча или трудно дышать. В 20-40% случаев диагностируют эпилепсию, а в 60% — плохое зрение. Не исключают глухоту или тугоухость. Примерно 50% детей с ДЦП могут иметь те или иные эндокринные патологии. Например, задержку роста, ожирение, гипотиреоз и тд. Случается, что кроме ДЦП ставят диагноз «олигофрения». Возможно отставание в развитии психики, восприятии. Некоторые по этим причинам не могут учиться. Но у 35% сбоев со стороны интеллекта не наблюдается.

Способы диагностики ДЦП

Педиатр при самой первой проверке малыша должен обратить внимание на низкий бал по шкале Апгар. Стоит заподозрить проблему, если двигательная активность является аномальной, нарушен мышечный тонус ион не контактирует с мамой. Если есть подозрения, что у ребёнка ДЦП, понадобится помощь невролога. Специалист кроме тщательного осмотра может применить электроэнцефалографию и электромиографию. Также в помощь врачу электронейрография. Исследуют вызванные потенциалы, осуществляют транскраниальную магнитную стимуляцию.Таким образом рассматриваемую патологию дифференцируют от неврологических недугов наследственного характера, которые дают о себе знать в первый год жизни ребёнка (например, от миопатии, синдрома Луи-Бар, атаксии Фредрейха и др). На органические изменения мозга укажет МРТ и нейросонография. В частности, специалисты узнают об атрофии зрительных нервов, кровоизлиянии и тд. Плюс, эти методы показывают врожденную гидроцефалию, микроцефалию с другими пороками, касающимися развития мозга. А для полной диагностики не помешает посещение офтальмолога, психиатра, логопеда.

Реабилитационные мероприятия при ДЦП

Несмотря на то, что ДЦП считается неизлечимой патологией, скорректировать состояние в лучшую сторону вполне возможно. Особенно если принять меры по оздоровлению как можно скорее, заняться развитием ребёнка и тд. Специалисты рекомендуют родителям прилагать максимум сил до того, как больному малышу исполнится 8 лет. Очевидно, что программу реабилитации специалист составит, ориентируясь на выраженность проблемы, то есть строго индивидуально. Конечно, оздоровление становится затруднительным, если ДЦП сочетается с интеллектуальными, зрительными или слуховыми патологиями. Здесь нужны специальные методики, позволяющие контактировать с ребёнком.Как бы там ни было, в основе лечения ДЦП лежат массажи и ЛФК, причём процедуры лучше делать каждый день. Например, техникам массажа родители могут обучиться, а тренажёр есть в спеццентрах. А чтобы зафиксировать суставы, растянуть мышцы, применяют особые комбинезоны или костюмы. И те и другие дают возможность не только уменьшить спастику, но и запустить правильные двигательные стереотипы. Благодаря этому удаётся значительно улучшить состояние ребёнка, так как здоровые части нервной системы компенсируют работы поражённых областей. Также в рамках реабилитации используют ходунки, костыли, ортодезы и тд (подбор вспомогательных средств индивидуален).

При ДЦП лечение медикаментами – симптоматическое. Если недугу сопутствует эпилепсия, прописвают антиконвульсанты. С повышенным мышечным тонусом справятся антиспастические препараты, а не проходящую боль снимут спазмалитики и тд. Иногда врач рекомендует ноотропы, метаболические препараты (АТФ, аминокислоты, глицин). Некоторым нужны антидепрессанты, нейролептики. Порой не обойтись без транквилизаторов и сосудистых препаратов. Если есть контрактуры, вызванные долгой спастикой, помочь может хирургическая операция. Часто врачи применяют тенотомию, чтоб вернуть конечности опорное положение. Сделать скелет нормальным способна пересадка сухожилий, удлинение рук или ног или другие манипуляции.

Хорошим физиотерапевтическим методом специалисты оксигенобаротерапи. Помогает электростимуляция. Полезно грязелечение и лекарственный электрофорез. Также позитивно действуют общие тёплые ванны (можно сделать их хвойными, скипидарными, кислородными, йодобромными и тд). Действенной оказывается анималотерапия, когда ребёнок контактирует с конкретными животными, например, с лошадьми (иппотерапия). Доказано, что при таком взаимодействии речь, эмоции, способность к движению – всё меняется в лучшую сторону.

Наконец, специалисты не забывают про социальную адаптацию. С ребёнком работают для нормализации восприятия, внимания и тд, если в этом плане есть проблемы. Важно дать ощущение, что человек может жить активно, интересно, заниматься любим делом, быть нужным. ДЦП – это не помеха для самореализации в различных сферах (зависит от тяжести патологии).

Несколько советов родителям детей больных церебральным параличом

Если Вашему ребенку поставлен диагноз ДЦП, самый главный совет – не впадайте в отчаяние! Постарайтесь найти родителей с подобными проблемами, общайтесь, обсуждайте, поддерживайте друг друга. Вы будет знать, что вы не одиноки. Не кидайтесь к разным сомнительным целителям, знахарям, не стремитесь опробовать новые методики на своем ребенке, о которых ничего не известно и которые не разрешены законом, насчет которых нет достаточных исследований.Помните, что волшебных методов лечения не существует, что степени поражения у детей разные. И если что-то помогло соседскому мальчику, может не подойти для Вашего ребенка. Не бросайтесь сразу к рекламируемым доктору или клинике. Соберите информацию, мыслите здраво, читайте, узнавайте. Очень важный совет – не ограждайтесь от окружающих и не ограждайте от них своего ребенка, ему жить среди людей.

Поддерживайте дружеские отношения со всеми, пусть к вам приходят гости, ходите сами в гости с ребенком. Улыбайтесь, болезнь ребенка – это не повод становиться отшельниками и находиться в постоянной депрессии. Этим Вы загоните себя в угол и нанесете большой вред своей семье. Не бойтесь просить помощи у родных и окружающих, знайте, что многие люди очень хотят вам помочь, но стесняются Вам предложить свою помощь. Не вините себя ни в чем, не занимайтесь самоедством, не приносите себя «в жертву» обстоятельствам, этим Вы окажите недобрую услугу и себе и ребенку.

Никогда не говорите и не думайте, что «жизнь кончилась». Старайтесь жить полной жизнью. Помогайте другим, когда Вы начнете помогать тем, кто в этом нуждается, Вам станет намного легче, в большей степени этим Вы поможете себе. Нам надо быть внимательнее друг к другу, и, в следующий раз, встретив тяжело передвигающегося малыша, или малыша на инвалидной коляске, давайте просто улыбнемся ему и его родителям. Не надо стесняться предлагать свою помощь, или просто доброжелательно поздороваться. Будьте уверены, что это пустячок не останется незамеченным. Давайте постараемся мир вокруг нас сделать лучше и добрее.

doorinworld.ru

Дети с диагнозом ДЦП — грех современной медицины? « Благотворительный Фонд «Помоги делом»

ДЦП – эта аббревиатура пугает всех родителей и зачастую звучит как приговор. Однако при получении такого диагноза родители ребенка не должны опускать руки, а просто обязаны бить в набат. Этот страшный диагноз стоит подвергать сомнению и выявлять истинные причины, ведущие к нарушению двигательных функций ребенка. Дело в том, что детские невропатологи склонны ставить этот привычный для них диагноз с первого года жизни ребенка – при появлении первых признаков параличей и парезов. Однако при глубоком научном и практическом исследовании оказалось, что диагноз «ДЦП» — это диагноз весьма условный, неточный. Как отмечает Анатолий Петрович Ефимов, врач травматолог-ортопед-нейрореабилитолог, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор Межрегионального Центра восстановительной медицины и реабилитации в Нижнем Новгороде, «ДЦП – это еще не приговор, так как 80% случаев его можно излечить до полного восстановления ребенка. Если этим заняться своевременно, как показывает моя медицинская практика, дети до 5 лет вылечиваются в 90% случаев и идут в школу вместе с обычными детьми».

ДЦП без причины не бывает. При появлении любого разговора со стороны врачей об угрозе ДЦП или о ДЦП родители должны сделать следующее.

Во-первых, родителям надо вместе с врачом выяснить причины ДЦП, если врач на этом диагнозе настаивает. А причин этих немного, и в любой больнице за одну-две недели их можно установить. Есть всего шесть причин, ведущих к детскому церебральному параличу.

Первая причина – это наследственные генетические факторы. Все нарушения, которые есть в генетическом аппарате родителей, могут действительно проявиться в виде ДЦП у ребенка.

Вторая причина – это ишемия (нарушение кровоснабжения) или гипоксия (недостаток кислорода) мозга плода. Это кислородный фактор, нехватка кислорода мозгу ребенка. И то, и другое может возникнуть во время беременности либо же в родах в результате различных сосудистых нарушений и кровоизлияний.

Третья причина – это фактор инфекционный, то есть микробный. Наличие у ребенка в первые дни и первые недели или месяцы жизни таких заболеваний, как менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, арахноидит, протекающих с высокой температурой, тяжелым общим состоянием ребенка, с плохими анализами крови или спинномозговой жидкости, с обнаружением конкретных микробов – возбудителей инфекционного заболевания.

Четвертая причина – это действия токсических (отравляющих) факторов, ядовитых препаратов на организм будущего человека. Это чаще всего прием женщиной сильнодействующих лекарственных средств во время беременности, работа беременной женщины во вредных производственных условиях, на химических производствах, в контактах с радиационными или химическими веществами.

Пятая причина – физический фактор. Воздействие на плод высокочастотных электромагнитных полей. Облучение, в том числе рентгеновское, радиационное излучение и другие физические неблагоприятные факторы.

Шестая причина – это механический фактор – родовая травма, травма перед родами или вскоре после них.

В каждой поликлинике за одну-две недели можно вполне оценить первопричины парализации функций головного мозга. Практика показывает, что детские невропатологи увлекаются диагностикой и поиском только инфекционной или ишемической причин поражений головного мозга у ребенка. Часто выставляется диагноз вирусного или инфекционного поражения головного мозга. Врачи обращают также внимание на нехватку кислорода вследствие сосудистых нарушений, хотя большинство сосудистых нарушений и кровоизлияний являются именно травматическими, ибо молодые сосуды у новорожденных сами по себе не могут лопнуть, как у стариков 80-90 лет, поэтому инсульта типичного у детей не бывает. Сосуды у новорожденных и детей мягкие, эластичные, податливые, адаптивные, поэтому объяснять причины ДЦП сосудистыми нарушениями – глубоко неверно. Чаще всего за ними стоят травматические причины. Важность выявления первопричины заболевания в том, что от этого зависит вся программа дальнейшего лечения и жизненный прогноз для ребенка.

ДЦП бывает трех групп.

Первая группа – ДЦП истинный, не приобретенный. Заболевание наследственное, врожденное, первичное, когда на момент рождения ребенка мозг его действительно глубоко поражен генетическими нарушениями или нарушениями эмбрионального развития. Он недоразвит, меньше по размеру и объему, менее выражены извилины мозга, недоразвита кора головного мозга, нет четкой дифференциации серого и белого вещества, есть ряд других анатомических и функциональных нарушений головного мозга. Это и является первичным, т.е. истинным детским церебральным параличом. Мозг на момент рождения биологически и интеллектуально неполноценен, парализован.

Первичный детский церебральный паралич формируется вследствие:

1)наследственных причин;

2)действия различных неблагоприятных факторов во время эмбрионального (внутриутробного) развития ребенка;

3)тяжелой родовой травмы, чаще несовместимой с жизнью.

Но если такого ребенка чудом оживили и спасли – остается несовместимое с нормальным развитием состояние головного или спинного мозга.

Таких детей около 10%.

Вторая группа – ДЦП истинный, но приобретенный. Детей с таким диагнозом тоже около 10% . Это дети с приобретенным характером нарушений. Среди причин – тяжелая родовая травма, например, глубокое кровоизлияние во время родов с гибелью участков головного мозга, либо травмирующее воздействие ядовитых веществ, особенно наркоза, а также тяжелое инфекционное поражение мозга с гнойным менингоэнцефалитом и пр. такие серьезные причины, воздействуя на головной мозг и нервную систему ребенка, формируют тяжелую картину ДЦП, но они имеют уже не наследственный и эмбриональный характер, в отличие от первой группы больных ДЦП, а приобретенный. Несмотря на тяжесть поражения, дети могут быть адаптированы к самостоятельному передвижению и самостоятельной ходьбе так, чтобы впоследствии они могли себя обслуживать. Возможна их бытовая реабилитация, чтобы их перемещение было самостоятельным, чтоб их не нужно было носить на руках, так как стареющим родителям это делать невозможно, а тело детское вырастает до значительного веса мужчины или женщины.

Третья группа – ДЦП неистинный приобретенный. Это ложный, псевдо-ДЦП, или вторичный, приобретенный ДЦП-синдром, гораздо более многочисленная группа. На момент рождения в данном случае головной мозг у детей был биологически и интеллектуально полноценным, но в результате действия, прежде всего, родовых травм появились нарушения в различных отделах головного мозга, приводящие к последующей парализации отдельных функций. 80% детей страдают приобретенным ДЦП. Внешне такие дети мало отличаются от детей с истинным ДЦП, кроме одного, — у них сохранен интеллект. Поэтому можно утверждать, что все дети с умной головой, с сохранным интеллектом, никогда не являются детьми с истинным ДЦП. Именно поэтому все эти дети весьма перспективны для восстановления, так как причиной ДЦП-подобного синдрома у них явилась в основном родовая травма – тяжелая или средней степени тяжести.

Кроме родовых травм, причиной вторичного (приобретенного) ДЦП является кислородное голодание головного мозга во время беременности, негрубые кровоизлияния в мозг, воздействия отравляющих веществ, физических неблагоприятных факторов.

Кроме диагноза ДЦП стоит остановиться на диагнозе «угроза ДЦП». Он ставится в основном на первом году жизни ребенка. При этом необходимо учесть: пока не выявлены основные причины парализации нервной системы, опорно-двигательного аппарата, пока не проведено современное комплексное обследование ребенка и пока не наступили нормальные, естественные сроки появления ходьбы, нельзя преждевременно ставить диагноз «угроза ДЦП». О таких детях до одного года необходимо много хлопотать прежде всего родителям, консультировать их в самых лучших центрах, у самых лучших врачей для того, чтобы окончательно разобраться в перспективах развития подобного заболевания у ребенка.

Важную и многочисленную группу больных с диагнозом ДЦП составляют дети с так называемым вторичным ДЦП, то есть первично на момент рождения этим детям не было оснований ставить диагноз «ДЦП». Природа таких заболеваний не создает. Откуда же они берутся? Оказывается, все эти дети лишь с ДЦП-подобными заболеваниями, с последствиями родовых травм или воздействия других патологических факторов. Но вследствие неправильного лечения к 7-10 годам они становятся детьми со вторичным ДЦП – абсолютно неперспективными, с необратимыми функциональными нарушениями, с медико-биологическими последствиями, то есть глубокими инвалидами. Эта группа детей полностью лежит на совести врачей. В силу разных причин к ним годами применяли схему лечения ДЦП, не выясняя истинных причин развития двигательных нарушений и других расстройств. Как для лечения ДЦП, использовали сильнодействующие лекарственные средства, поражающие мозг, назначали неадекватные физиопроцедуры, прежде всего, электропроцедуры, применяли мануальную терапию без обоснований , назначали активный массаж тех участков тела, где он нежелателен, использовали методы обкалывания, как при лечении истинного ДЦП, методы электростимуляции, назначали препараты гормонального характера и т.д. Таким образом, неправильное лечение, проводимое годами (5, 7, 10 лет) формирует большую группу инвалидов со вторичным детским параличом. Данная группа детей является большим грехом современной медицины. Прежде всего, детской неврологии. Родителям необходимо об этом знать, чтобы не допустить в нашем обществе формирования и дальше такой группы больных, как дети с ДЦП неистинного, приобретенного, вторичного характера. При правильной современной диагностике, при правильном реабилитационном лечении все эти дети могут восстановиться до нормального состояния, т.е. они могут осваивать определенную рабочую специальность в зависимости от возраста и срока начала адекватной реабилитации.

Как же должны вести себя родители ребенка при диагнозах «угроза ДЦП» или «ДЦП»?

Прежде всего, не опускать руки. Они должны знать, что кроме традиционных неврологических схем лечения ДЦП, в России появилась возможность точной диагностики истинных причин ДЦП. А также для отличия истинного ДЦП от приобретенного, истинных причин, ведущих к парализации мозга, от причин, парализующих временно, т.е. так, что парализующие нарушения обратимы. Особенно эффективной является группа детей, у которых развилось состояние ДЦП в результате родовых травм, так как многие последствия травм обратимы. А обратимость означает излечимость. Поэтому ДЦП, вызванные родовой травмой, лечатся так, что далее у ребенка появляются перспективы восстановления в любом возрасте. Хотя надо отметить, что чем раньше начато лечение, тем оно результативнее. Лучшая излечимость наблюдается у детей до 5 лет – в 90% случаев, до 10 лет – около 60%. После 10 лет, вследствие того, что дети являются запущенными, то есть в их организме к этому времени появляется множество физиологических нарушений, и не только в мозге, но и в костях, суставах, мышцах и других органах, они уже восстанавливаются хуже. Но обязательно восстанавливаются до уровня самостоятельного передвижения и самообслуживания. Эти пациенты должны обращаться и заниматься активно всеми методами семейной реабилитации на дому до появления положительного конечного результата. Безусловно, чем больше возраст ребенка, тем больше времени уходит на восстановление. Но в любом случае нельзя останавливаться и для достижения необходимых результатов необходимо заниматься в домашних условиях. Реабилитации все возрасты покорны.

Похожие статьи

pomogi-delom.ru

Почему рождаются дети с ДЦП – причины

По статистике, от 6 до 12 малышей на каждую тысячу новорожденных появляется на свет с некоторыми симптомами детского церебрального паралича. Часто родители бывают просто шокированы, узнав о том, какой страшный диагноз установлен их сыну или дочери.

Данная патология может протекать как в малозаметной форме, так и иметь невероятное тяжелое течение, при котором человек не может обслуживать себя сам. Между тем, даже легкая форма ДЦП требует пожизненной реабилитации, и большинство деток, страдающих от этого заболевания, значительно отстают от своих ровесников в физическом и интеллектуальном развитии.

Бытует мнение, что детский церебральный паралич передается малышам по наследству. На самом же деле это далеко не так, и у абсолютно здоровых родителей может родиться больной ребенок. В данной статье мы расскажем вам, почему рождаются дети с синдромом ДЦП, и какие причины могут вызывать это страшное заболевание.

Причины ДЦП у новорожденных детей

Развитие детского церебрального паралича является следствием патологического нарушения структур головного мозга у новорожденного. Чаще всего подобная патология представляет собой гибель или порок определенного участка мозга, возникший внутриутробно или в первые несколько дней после рождения малыша.

Больше всего данному заболеванию подвержены недоношенные детки, поскольку они рождаются незрелыми, а их органы и системы значительно недоразвиты. Участки головного мозга ребенка, который родился на 3-4 месяца раньше срока, мгновенно отмирают под воздействием различных неблагоприятных факторов.

Чаще всего необратимые повреждения головного мозга, от чего и бывает ДЦП у детей, вызывают следующие причины:

- Инфекционные заболевания будущей матери, в частности, цитомегаловирус, токсоплазмоз и герпес. Подобные инфекции могут воздействовать на плод в течение всей беременности.

- Тяжелая гипоксия во время родов, а также при беременности.

- Резус-конфликт.

- Внутриутробные пороки развития головного мозга младенца.

- Неправильное ведение процесса родов, стремительное или затяжное течение.

- Родовые травмы, полученные ребенком при появлении на свет.

- Асфиксия, вызванная тугим обвитием пуповиной.

- В первые дни после рождения малыша причиной формирования ДЦП могут стать тяжелые инфекции младенца, такие, как менингит или энцефалит, а также токсическое поражение организма новорожденного ядами или механические травмы головы.

womanadvice.ru

ДЦП у детей

8 октября 2014 | просмотры: 1 605

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое расстройство нервной системы, возникшее вследствие поражения коры головного мозга в период внутриутробного развития плода, либо во время родов. Основным его симптомом является неспособность ребенка выполнять произвольные движения. Существует масса причин возникновения этого тяжелого заболевания у детей, оно практически неизлечимо, однако в большинстве случаев ДЦП не прогрессирует в течение жизни и при правильном восстановительном лечении некоторые двигательные функции удается частично восстановить.

Почему рождаются дети с ДЦП?

Причинами ДЦП у детей являются поражения в коре головного мозга, вызванные различными вирусами и инфекционными заболеваниями матери во время беременности, а также родовые травмы и внутриутробная гипоксия плода. Нередко симптомы ДЦП возникают у детей после перенесенного инфекционного заболевания, на фоне которого произошли необратимые изменения мозговой деятельности. ДЦП не передается по наследству, поскольку не является результатом хромосомной аномалии. Согласно статистике, в группе риска находятся и недоношенные дети, рожденные с аномально низким весом. Нередко причиной возникновения ДЦП у детей становятся грубые врачебные ошибки во время родов.

Первые признаки болезни и особенности развития детей с ДЦП

Распознать ДЦП у ребенка можно уже на первом году жизни. Основным симптомом болезни является нарушения мышечной активности малыша. Дети, рожденные с ДЦП, сильно отстают в физическом развитии, как правило, они долго не могут удерживать головку в вертикальном положении, не умеют переворачиваться, у них плохо развита речь. Нарушение мышечной активности детей с ДЦП нередко сопровождается спазмом конечностей (они постоянно находятся в одинаковом положении и ребенок не может совершать произвольные движения).

На фоне ДЦП у детей нередко развивается ожирение, либо, напротив, ребенок начинает резко терять в весе, у него пропадает аппетит. Всевозможные отклонения в речи связаны со спазмами речевого аппарата. У детей с ДЦП может наблюдаться заикание и дислалия. Особенностью развития детей с ДЦП являются и разнообразные нарушение умственной деятельности, это напрямую зависит от степени поражения мозга.

Реабилитация детей с ДЦП

Как мы уже писали ранее, ДЦП у детей не поддается лечению, однако при правильной реабилитации, некоторые симптомы болезни уходят и в дальнейшем такие детишки могут обслуживать себя самостоятельно.

Восстановительное лечение детей с ДЦП проводится комплексно. Оно включает в себя массаж, специальные упражнения, физиотерапию. Немаловажную роль в лечении ДЦП у детей играют и занятия с психологом.

В последнее время широкое распространение получили такие формы реабилитации детей с ДЦП, как иппотерапия и дельфинотерапия. Специалисты отмечают заметные улучшения в работе вестибулярного аппарата, а также нервной системы у детей, страдающих ДЦП, после занятий с лошадьми и дельфинами. Кроме того – это также и отличная психологическая реабилитация для ребенка.

Помимо этого, в восстановительном лечении ДЦП у детей очень важно использование специальных тренажеров, помогающих ребенку напрягать и расслаблять нужные группы мышц, чтобы в дальнейшем ему проще было делать это самостоятельно. В большинстве случаев для лечения ДЦП у детей применяются и лекарственные средства, которые подбираются специалистом в зависимости от степени заболевания и особенностей развития ребенка.

Ну и, конечно же, в успешной реабилитации детей с ДЦП огромную роль играет усердие и поддержка родителей и их стремление помочь своему малышу справиться с тяжелой болезнью.

love-mother.ru