Чума все еще существует! Вот пять фактов о ней, которых вы не знаете | Futurist

Истории Автор: Анастасия Дорогова | 19 июля 2018, 18:41Да, вас все еще может скосить Черная смерть. Что еще вы наверняка не знаете о чуме – рассказываем в этом материале.

Чума – да, та самая чума – жива и здорова в современном мире. Если для вас это стало шоком, скорее всего, вы живете далеко от тех областей, где по-прежнему есть бактерии, которые вызывают чуму. Это всего лишь горстка стран, включая США, но в очагах инфекции вспышки эпидемии случаются до сих пор – и речь идет о тысячах зараженных.

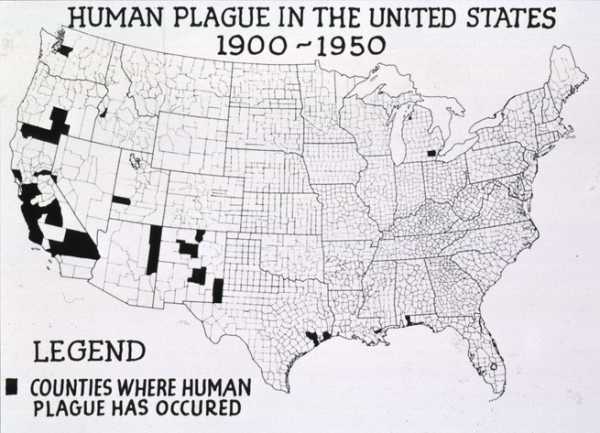

Большинство случаев заболевания в США происходит на Западе

Ежегодно чумой заражаются до 17 американцев, преимущественно в бубонной форме. Бубонная чума – именно та, которую имеют в виду, когда пишут «Чума» с большой буквы. При такой форме человек получает отек лимфатических узлов и неприглядную гангрену. Если бубонная чума сильно прогрессирует, она может перерасти в легочную форму. Инфекция вызовет боль в груди, одышку и кровохаркание.

Легочная чума может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, когда кто-то захочет поделиться с миром зараженными капельками слизи. В противном случае вас должны укусить блохи, переносчики бактерии Yersinia pestis.

Более 80% американских пациентов, больных чумой, остаются на стадии бубонной чумы, потому что получают антибиотики до того, как болезнь успевает прогрессировать.

Но как вышло, что в мире до сих пор есть чума? Бактерии распространяются через некоторые сельские популяции крыс, и их слишком много, чтобы поймать и убить всех.

В северном Нью-Мексико, северной Аризоне и южном Колорадо обитают дикие крысы, которые переносят большую часть бактерии в стране, но случаи заражений фиксируют и по всей Калифорнии, Орегону, Вашингтону и Юте, а также в части Невады, Айдахо, Монтаны и Вайоминга.

Последняя эпидемия чумы в городах США была в Лос-Анджелесе

30 октября 1924 года заболел 51-летний Иисус Луджан. За пару дней до этого он достал мертвую крысу из-под своего дома и выбросил ее. Луджан стал нулевым пациентом во время вспышки легочной чумы в Лос-Анджелесе, которая в течение двух недель заразила 30 человек, в основном в одном районе близ улицы Ольвера.

Жильцов пострадавших кварталов поместили в карантин, чтобы предотвратить распространение чумы. Пока эпидемия не закончилась, ни одна из газет Лос-Анджелеса не сообщила, что болезнь была чем-то более серьезным, нежели особо неприятной формой пневмонии.

Такая вспышка могла убить еще большее количество людей. В XIV веке пандемия Черной смерти убила 60% населения Европы. Чиновникам здравоохранения удалось частично сдержать вспышку болезни в Калифорнии с помощью карантина, но главным образом – благодаря масштабной программе по искоренению грызунов. Они наняли спецотряд, который ловил и отравлял крыс, делал противокрысиные ограждения в зданиях и дезинфицировал домашние хозяйства с помощью нефтяного спрея.

Они также пометили всех крыс, мышей и белок по местоположению и уничтожили всех сусликов в городе – некоторые зараженные животные были найдены в центре Лос-Анджелеса и Беверли-Хиллз. Они даже закрыли гавань на некоторое время, потому что нашли там зараженную крысу.

Чума по-прежнему вспыхивает на Мадагаскаре

Большинство случаев заболевания чумой сейчас происходят на острове Мадагаскар. В стране регулярно случаются вспышки, последняя из которых растянулась с августа по ноябрь 2017 года, заразив 2348 человек и убив 202. Вспышка стала нетипичной, потому что добралась до столицы Антананариву и других городских центров, это позволило ей распространиться быстрее и заразить больше людей.

В сезон дождей в стране, как правило, наблюдаются небольшие вспышки чумы в сельских районах. Но в этот раз 31-летний мужчина путешествовал по острову уже зараженным. Он мог войти в контакт с десятками людей и в итоге заразил 31. Газета Los Angeles Times сообщила, что он, по-видимому, думал, что у него малярия, у которой похожие симптомы и которая может передаваться только укусом комара, поэтому он не принял никаких мер предосторожности, чтобы никого не заразить.

Во время холодной войны чума почти стала оружием

И США, и Советский Союз рассматривали вопрос о том, чтобы превратить Yersinia pestis в оружие. СССР зашел в своих исследованиях достаточно далеко, чтобы открыть особенно страшный метод: аэрозолирование бактерий. Болезнь в виде крошечных частиц в воздухе можно выпустить на весь город. Согласно одной из оценок, выброс 50 килограммов бактерии над городом с населением в 5 миллионов человек может заразить 150 000 человек и убить 36 000.

А из-за того, что граждане попытаются бежать от болезни, она распространится еще дальше.

США так и не удалось произвести достаточное количество бактерии, чтобы превратить ее в оружие, но план на тот случай, если кто-то использует Y. pestis для биотерроризма, существует и сегодня.

Бактерии чумы на самом деле ужасно плохо выживают

Несмотря на свой «повсеместный успех» на протяжении веков человеческой цивилизации, Y. pestis не может оставаться в живых вне переносчика более часа. Она очень чувствительна к солнечному свету, хоть и устойчива к различным температурам. Ее «успех» в качестве патогена почти полностью зависит от того, насколько хорошо бактерия выживет внутри блох и, в свою очередь, насколько хорошо блохи выживут на грызунах.

По сути, это и есть причина того, почему чумы в современном мире так много. Начиная с 1860-х годов, в Китае наблюдались значительные пандемии, которые к 1894 году распространились на Гонконг. Оттуда эпидемия перекочевала на борту кораблей в портовые города по всему миру. Вот как она оказалась в прибрежных городах на Западе США. Болезнь быстро ликвидировали в городских районах, но сдерживать грызунов было труднее. Через крыс и белок чума распространилась на сельские районы, где ей удалось выживать более ста лет.

Оригинал статьи

Понравилась статья?

Поделись с друзьями!

Поделиться 0 Поделиться 0 Твитнуть 0Подпишись на еженедельную рассылку

Чума и проказа. Каких болезней прошлого стоит бояться и сегодня | Здоровая жизнь | Здоровье

Эпидемии в Средние века не были редкостью. Ведь низкий уровень развития медицины, вмешательство церкви в дела врачебные и недостаток высокотехнологичного оборудования сводили практически на нет все усилия медиков. Именно поэтому многие патологии принимали характер эпидемий: быстро распространялись, охватывали огромные площади и вели счёт жертв на сотни тысяч. С изобретением прививок, антибиотиков и многих других средств, которые успешно используют сегодня для терапии, казалось бы, многие страшнейшие патологии были искоренены навсегда. Однако это не так. Страшные болезни Средневековья существуют до сих пор. О том, с какими страшнейшими патологиями прошлого могут столкнуться современные люди, АиФ.ru рассказал врач-специалист по общественному здоровью и здравоохранению Павел Стоцко

.Чума

Бубонная чума, которая нередко известна под названием «чёрная смерть», в своё время поражала население практически всех стран и континентов. На её счету миллионы жизней в одной только Европе, где от неё погибло 95% заболевших. Данное заболевание считалось неизлечимым аж до конца XIX века. После же многим казалось, что от неё избавились навсегда. На самом деле бубонная чума существует до сих пор. Преимущественно она распространяется в Иране, Бразилии, Непале. Сегодня говорят и про вспышки в такой развитой стране, как США. В России такая патология не появлялась с семидесятых годов XX века. При этом такое положение дел совсем не означает, что она не может вернуться.

Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis, которая распространена у грызунов, особенно у крыс. Соответственно, наиболее велики шансы распространения патологии в сельской местности. Люди чаще всего заражаются во время укуса блох, инфицированных бактериями. Насекомые кусают грызуна, проглатывают микроорганизмы в крови. А дальше бактерии начинают активно размножаться в пищеварительной системе самого насекомого. При укусе блохой другого животного или человека бактерии попадают в их кровоток и начинают активно размножаться и распространяться там. Кроме того, есть риск подцепить заболевание и при контакте с тканями тела погибшего от чумы животного.Для лечения в первую очередь необходимо снизить активность природных очагов чумы путём их уничтожения. Также нужно проводить мероприятия против возникновения, завоза и распространения заболевания, определяющиеся «Санитарными правилами по охране территории России от завоза опасных инфекционных болезней». Все лечебные учреждения должны иметь запас необходимых медикаментов и средств личной защиты (противочумный костюм), а также схему передачи информации в случае возникновения чумы.

В целях профилактики инфицирования и распространения чумы людям из группы риска (животноводы, агрономы, охотники, археологи, геологи, выезжающие в эндемические по чуме зоны и т. д.) делают чумную живую вакцину. Если человек всё же заразился, проводится специальная терапия, однако вероятность летального исхода при некоторых формах болезни — 80-90%.

Цинга

Во времена активного развития мореплавания тем, кто отваживался на путешествия, сопутствовали не только приключения, великие открытия и денежные контракты. Многие моряки погибали от цинги. Это заболевание вызывается нехваткой в организме витамина С, которая возникает при неправильном питании. Например, если человеку недостаёт свежих овощей и фруктов. Такой недостаток витамина С становится причиной нарушения выработки коллагена в организме, что снижает надёжность стенок кровеносных сосудов и ухудшает упругость соединительных тканей. Вследствие этого развивается разрушение хрящей и костей, ухудшается работа костного мозга. Проявляется цинга при длительном недостатке витамина C в организме: не менее полугода.

В числе первых симптомов такой проблемы называют:

- Повышение восприимчивости кожи к прикосновениям;

- Появление быстрой утомляемости;

- Постоянное чувство недосыпа;

- Боли в нижних конечностях;

- Изменение оттенка кожи на бледный и серый.

По мере ухудшения ситуации у человека проявятся высыпания на коже, кровь в моче, боли и кровоточивость дёсен при жевании, проблемы с движением, неприятный запах изо рта, пятна на ногах и т. д. Данная патология чревата такими осложнениями, как желтуха, появление язв на коже, на слизистых, обездвиживание человека, высокий риск переломов костей. От истощения человек может даже умереть.

При а-/гиповитаминозе C необходимо принимать лечебную суточную дозу витамина С: 500мг. Профилактическая доза, она же суточная потребность в этом витамине, составляет для женщин 65 мг, а для мужчин — 70 мг. В рационе должны присутствовать продукты, наиболее богатые витамином С: шиповник, грецкий орех, зелёный горошек, чёрная смородина, красный перец, брюссельская капуста и ягоды сибирской облепихи. Восполнение недостатка, как правило, наблюдается в течение двух недель.

Проказа

Ещё одной проблемой, которая всё ещё жива, является проказа или лепра, как её называли раньше. Патология вызывается микобактериями и поражает в основном кожу, периферические нервы. В некоторых случаях могут страдать верхние дыхательные пути, глаза, стопы и кисти рук. Сейчас она уже не столь страшна, т. к. отлично лечится антибиотиками.

Как правило, инфицируются открытые части тела. Если заболевание не лечить, могут развиться уплотнения на коже, а также появятся проблемы с нервами, что впоследствии становится причиной деформации лица, уродств. Кроме того, могут присоединиться и вторичные инфекции, из-за чего появляется некроз и отмирание пальцев, например, на руках.

В числе симптомов называют:- Повышение температуры, причём до невысоких значений;

- Слабость;

- Головные боли;

- Появление пятен на коже;

- Наличие инфильтратов на коже;

- Боли в суставах, которые усиливаются при движении;

- Поражение слизистых оболочек.

Лечение длительное, хотя через 12 недель большая часть микробов погибает. Но возможны рецидивы после прекращения лечения (иногда они проявляются через 5-10 лет). Полный курс терапии равен 24 месяцам. Итог заболевания индивидуален и зависит от иммунного ответа. Людям, перенёсшим лепру, требуется физическая и социальная реабилитация, сроки которой определяются индивидуально и зависят от тяжести повреждений и психологической травмы.

Коварная «испанка»

Об эпидемии «испанки» написано немало. Она стала одной из самых разрушительных в мире: счёт жертв огромен. При этом мало кто подозревает, что под грозной болезнью, которая буквально выкосила половину Европы, скрывается привычный современному обществу грипп.

Симптомы известны. Это и резкая боль в мышцах, и светобоязнь, и резкое начало заболевания, и высокая температура тела. Основная опасность такой болезни в её недооценённости. Многие пытаются переносить грипп на ногах, считая, что это банальное ОРВИ. Из-за чего начинают развиваться серьёзные проблемы: сбои в работе сердца и сосудов, отказ почек, пневмония.

При лечении в идеале это должен быть постельный режим, обильное питьё, приём специальных противовирусных препаратов от гриппа.

aif.ru

Чума

- укуса инфицированной блохи – переносчика болезни;

- незащищенного контакта с инфицированными биологическими жидкостями или зараженными материалами;

- вдыхания инфицированных мелких частиц/мелкодисперсных капель, выдыхаемых пациентом с легочной формой чумы (воздушно-капельным путем).

У человека чума, особенно ее септическая (в результате попадания бактерий в кровоток) и легочная формы, без лечения может быть очень тяжелым заболеванием с коэффициентом летальности 30-100%. Без раннего начала лечения легочная форма всегда приводит к смерти. Она носит особенно контагиозный характер и способна вызывать тяжелые эпидемии, передаваясь от человека человеку воздушно-капельным путем.

В 2010-2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая со смертельным исходом.

В прошлом чума вызывала масштабные пандемии с высоким уровнем смертности. В 14-м веке чума была известна под названием «Черная смерть» и унесла жизни примерно 50 миллионов человек в Европе. Сегодня чума легко поддается лечению антибиотиками, а профилактика инфекции не представляет особых сложностей при условии соблюдения стандартных мер предосторожности.

Признаки и симптомы

У человека, заразившегося чумой, по прошествии инкубационного периода от 1 до 7 дней обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами являются внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

В зависимости от пути проникновения инфекции различаются две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Все формы чумы поддаются\nлечению, если выявляются достаточно рано.

- Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в\nмире, и возникает в результате укуса инфицированной блохи. Возбудитель чумы\nбактерия Yersinia pestis проникает в организм человека в месте укуса и движется\nпо лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает\nразмножаться. Лимфатический узел воспаляется, набухает и создает болезненные\nощущения; такие лимфатические узлы и называют «бубонами». На более поздних\nстадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые\nгнойные раны. Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. В\nслучае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в\nлегкие, и возникает более тяжелая форма чумы, которая называется легочной.

- Легочная чума — наиболее вирулентная форма этого заболевания.\nИнкубационный период может быть чрезвычайно коротким и составлять 24 часа. Любой больной легочной чумой человек может передавать инфекцию\nокружающим воздушно-капельным путем. Без ранней диагностики и лечения легочная\nчума заканчивается летальным исходом. Однако в случае своевременного\nобнаружения и проведения терапии (в течение 24 часов после появления симптомов)\nзначительная доля пациентов излечивается от заболевания.

Где встречается чума?

Как болезнь животных чума встречается повсеместно, за исключением Океании. Риск заболевания чумой человека возникает тогда, когда отдельно взятая популяция людей проживает на месте, где присутствует естественный очаг чумы (т.е. имеются бактерии, животные резервуары и переносчики).

Эпидемии чумы случались в Африке, Азии и Южной Америке, однако с 1990-х годов большая часть заболеваний человека чумой имела место в Африке. К трем наиболее эндемичным странам относятся: Мадагаскар, Демократическая Республика Конго и Перу. На Мадагаскаре случаи бубонной чумы регистрируются практически каждый год во время эпидемического сезона (сентябрь-апрель).

Диагностика чумы

Для подтверждения диагноза чумы требуется лабораторное тестирование. Образцовым методов подтверждения наличия чумы у пациента является изоляция Y. pestis из образца гноя из бубона, образца крови или мокроты. Существуют разные методы выявления специфического антигена Y. pestis. Одним из них является лабораторно валидированный экспресс-тест с использованием тест-полоски. Этот метод сегодня широко применяется в странах Африки и Южной Америки при поддержке ВОЗ.

Лечение

Без лечения чума может приводит к быстрой смерти, поэтому важнейшим условием выживания пациентов и профилактики осложнений является быстрая диагностика и раннее лечение. При своевременной диагностике чума успешно лечится антибактериальными препаратами и поддерживающей терапией. Нелеченая легочная чума может закончиться летальным исходом через 18-24 часов после появления симптомов, однако обычные антибиотики для лечения болезней, вызванных энтеробактериями (грам-отрицательными палочками), могут эффективно излечивать чуму при условии раннего начала лечения.

Профилактика

Профилактические меры включают в себя информирование населения о наличии зоонозной чумы в районе их проживания и распространение рекомендаций о необходимости защищать себя от укусов блох и не касаться трупов павших животных. Как правило, следует рекомендовать избегать прямого контакта с инфицированными биологическими жидкостями и тканями. При работе с потенциально инфицированными пациентами и сборе образцов для тестирования следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

Вакцинация

ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию населения, за исключением групп повышенного риска (например, сотрудников лабораторий, которые постоянно подвергаются риску заражения, и работников здравоохранения).

Борьба со вспышками чумы

- Обнаружение и обезвреживание источника инфекции: выявление наиболее вероятного источника инфекции в районе, где выявлен случай (случаи) заболевания человека, обращая особое внимание на места скопления трупов мелких животных. Проведение надлежащих мероприятий инфекционного контроля. Следует избегать уничтожения грызунов до уничтожения блох – переносчиков инфекции, поскольку с мертвого грызуна блохи перейдут на нового хозяина и распространение инфекции продолжится.

- Охрана здоровья медицинских работников: информирование и обучение работников здравоохранения мерам инфекционной профилактики и инфекционного контроля. Работники, находившиеся в непосредственном контакте с лицами, заболевшими легочной чумой, должны носить средства индивидуальной защиты и получать антибиотики в качестве химиопрофилактики в течение семи дней или по меньшей мере в течение времени, когда они подвергаются риску, работая с инфицированными пациентами.

- Обеспечение правильного лечения: обеспечение получения пациентами надлежащего антибиотического лечения, а также наличия достаточных запасов антибиотиков.

- Изоляция пациентов с легочной чумой: пациенты должны быть изолированы, чтобы не распространять инфекцию воздушно-капельным путем. Предоставление таким пациентам защитных лицевых масок может сократить риск распространения инфекции.

- Эпиднадзор: выявление и отслеживание лиц, находившихся в близком контакте с больными легочной чумой, и проведение среди них химиопрофилактики в течение 7 дней.

- Получение образцов, которые следует собирать с осторожностью, соблюдая все профилактические меры и процедуры инфекционного контроля, после чего отправить в лаборатории для тестирования.

- Дезинфекция: рекомендуется регулярно мыть руки водой с мылом или использовать спиртосодержащие гели для дезинфекции рук. Для дезинфекции больших площадей можно использовать 10-процентный раствор бытового отбеливателя (раствор следует обновлять ежедневно).

- Соблюдение мер предосторожности при захоронении умерших: распыление антисептиков на лицо/грудь трупов больных, предположительно умерших от легочной чумы, является нецелесообразным и не рекомендуется. Следует накрывать территорию пропитанными антисептиком тканью или абсорбирующим материалом.

Эпиднадзор и контроль

Для осуществления эпиднадзора и контроля необходимо проводить обследование животных и блох, вовлеченных в чумной цикл в регионе, а также разработку программ по контролю за природными условиями, направленных на изучение природного зоонозного характера цикла инфекции и ограничение распространения заболевания. Активное продолжительное наблюдение за очагами проживания животных, сопровождаемое незамедлительными мерами реагирования во время вспышек заболевания среди животных, позволяет успешно уменьшить число вспышек заболевания чумой среди людей.

Для эффективного и результативного реагирования на вспышки чумы важным условием является наличие информированных и бдительных кадров здравоохранения (и местного сообщества), что позволит быстро диагностировать случаи болезни и оказывать надлежащую помощь инфицированным, выявлять факторы риска, вести непрерывный эпиднадзор, бороться с переносчиками и их хозяевами, лабораторно подтверждать диагнозы и передавать компетентным органам информацию о результатах тестирования.

Ответные действия ВОЗ

Целью ВОЗ является предупреждение вспышек чумы путем проведения эпиднадзора и оказания содействия странам повышенного риска в разработке планов обеспечения готовности. Поскольку резервуар инфекции среди животных может быть разным в зависимости от региона, что оказывает влияние на уровень риска и условия передачи инфекции человеку, ВОЗ разработала конкретные рекомендации для Индийского субконтинента, Южной Америки и стран Африки к югу от Сахары.

ВОЗ сотрудничает с министерствами здравоохранения для оказания поддержки странам, где происходят вспышки заболевания, в целях принятия на местах мер по борьбе со вспышками.

«,»datePublished»:»2017-10-31T13:55:00.0000000+00:00″,»image»:»https://www.who.int/images/default-source/imported/madagascar-plague-2017.jpg?sfvrsn=afbc75f5_0″,»publisher»:{«@type»:»Organization»,»name»:»World Health Organization: WHO»,»logo»:{«@type»:»ImageObject»,»url»:»http://www.who.int/Images/SchemaOrg/schemaOrgLogo.jpg»,»width»:250,»height»:60}},»dateModified»:»2017-10-31T13:55:00.0000000+00:00″,»mainEntityOfPage»:»https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/plague»,»@context»:»http://schema.org»,»@type»:»Article»};

www.who.int

Чума в современном мире. Тайные тропы носителей смерти

Чума в современном мире

Во времена своей наибольшей экспансии чума встречалась на Земле везде, где для этого в природе были подходящие условия, в широкой полосе, ограниченной приблизительно 48°северной и 30°южной широты. Вторичные очаги чумы, связанные с крысами, располагались в более узкой зоне — приблизительно между 35°северной и 35°южной широты. Первоначальные пределы географического распространения постепенно сужались. Большое влияние на это оказали развитие человеческого общества, его уровень и хозяйственная деятельность. Сказывались, конечно, и изменения природных условий, происходящие независимо от человека.

Если говорить о возрасте и масштабах таких изменений, то на первое место можно поставить Европу, с территории которой эпидемии чумы отступили еще в XVIII в., т. е. в ту пору, когда представления медицины о чуме еще блуждали в потемках поверий об отравленном воздухе и чудодейственных универсальных снадобьях. Произошло это по причинам, связанным с экологией человека и… крыс.

Хотя и отсутствуют прямые сведения на этот счет, но нет никаких оснований сомневаться в правильности взглядов некоторых авторов, считающих, что еще два-три столетия назад природные очаги чумы существовали на Украине, Балканском полуострове, в Карпатах и Германии и что многочисленные эпидемии чумы являлись не только результатом заноса ее из Азии и Африки, но брали начало и из собственных природных источников. Это, естественно, относится и к территории Чехословакии. По мере освоения обширных целинных земель, на которых прежде спокойно размножались степные грызуны, угасали европейские природные очаги.

Изменился и тип построек в населенных пунктах. Деревянные дома, где для крыс и блох были благоприятные условия, уступали место каменным. Медленно, но систематически улучшались и гигиенические навыки людей. Однако важнейшим изменением, решившим судьбу вторичных очагов, было оттеснение черных крыс (Rattus rattus) серыми крысами, или пасюками (Rattus norvegicus).

Скажем несколько слов об этом обстоятельстве, имевшем для жителей Европы такое большое (и в данном случае положительное) значение. Оба этих представителя рода Rattus перекочевали в Европу со своей прародины — Азиатского материка. О том, когда черная крыса поселилась в европейских жилищах, у нас нет никаких сведений. Предполагают, впрочем, что уже около 700 г. н. э. она была широко распространена в Европе. В начале XVIII в. из Азии вслед за человеком начали распространяться к западу и серые крысы. Об этом имеются уже подробные записи, и, что примечательно, они очень строго соотносятся с тем временем, когда стали исчезать эпидемии чумы. В 1727 г. пасюки были обнаружены к западу от Волги, к середине XVIII в. они расселились по всей Западной Европе, в 1770 г. появились в Шотландии, а в 1775 г. встречались уже и в Америке.

Черные крысы отступали перед агрессивностью пасюков, численность их уменьшалась, и они сохранились главным образом в портовых городах, куда морские суда постоянно завозили с других континентов свежие подкрепления им — новые партии черных крыс. В отличие от последних пасюки менее восприимчивы к чуме, и это имело решающее значение. Свою роль сыграли здесь и некоторые другие особенности их экологии. Если черные крысы предпочитают более сухой микроклимат чердаков и самих домов, то обычной средой обитания пасюка являются канализационная сеть и сырые, скорее подвальные помещения. Тем самым, безусловно, ограничивается и его прямой контакт с людьми.

Этот самопроизвольный процесс ухода чумы с европейской арены завершили в конце концов люди. Огромная заслуга советских врачей, ученых — микробиологов и зоологов состоит в том, что их усилиями в 30-е годы были ликвидированы последние очаги чумы в южнорусских степях, где она сохранялась среди популяций малого суслика (Citellus pygmaeus). Во время второй мировой войны в этих областях были сосредоточены колоссальные вооруженные силы. В течение долгого времени люди находились в тяжелых условиях и в тесном контакте с природой, и тот факт, что при этом ни с одной, ни с другой стороны не было зарегистрировано случаев заражения чумой, служит наилучшим доказательством полной ликвидации указанных очагов.

После первой мировой войны эпидемии чумы в Европе возникали уже лишь изредка. Последняя небольшая эпидемия (всего 74 случая заболевания) случилось в 1920 г. в Париже. А затем уже наблюдались лишь спорадические случаи чумы преимущественно в портах Южной Европы. После второй мировой войны случаи чумы отмечались на Корсике (Аяччо) и в Южной Италии (Таранто и Реджоди-Калабрия). Пока последний случай чумы, импортированной в Европу, был зарегистрирован в 1970 г. во Франции.

В странах Азии борьба с чумой до сих пор продолжается[16], и до окончательной победы еще очень далеко. И все-таки там уже налицо значительный прогресс. Так, если в прошлом количество жертв чумы выражалось астрономическими шестизначными числами, то сейчас, согласно годовым обзорам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), счет идет уже только на тысячи, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии и того меньше — на сотни человек.

Совершенно новые взгляды на проблему наличия чумы в умеренном поясе Азии высказали работники советской противочумной службы — в настоящее время самого крупного и лучше всего организованного центра по изучению чумы в мире. Они весьма обстоятельно исследовали широкий круг вопросов, связанных с экологией чумы и ее природной очаговостью. Это позволило им детально обследовать территорию азиатской части СССР и обнаружить такие природные очаги, которые сейчас не являются источниками инфекций для человека, но таят в себе возможную угрозу на будущее. Не зная о таких очагах, миллионы человек жили бы, образно выражаясь, на пороховом погребе. Делается все для того, чтобы по возможности ликвидировать эти очаги. Там, где это технически неосуществимо, действует постоянная караульная служба: она следит, чтобы из тлеющего очага не вырвалось гибельное пламя. О грандиозности данной задачи убедительнее всего свидетельствует то, что 16 областей с природными очагами чумы образуют широкий пояс поперек Азиатского материка. Не имеет смысла перечислять все их, лучше посмотрим на их характер. Большинство из них лежит в зоне степей и полупустынь, т. е. соответствует нашему представлению о четко выраженной приуроченности чумы к такому типу ландшафта. Но среди них есть и такие очаги, которые расходятся с этим представлением, например Тянь-Шаньский или Памиро-Алайский. Таким образом, к привычным для нас местам, где в природе циркулирует возбудитель чумы, добавляются высокогорные области, в том числе такие, которые поэты называют крышей мира. И ошибки здесь нет. Да, не только грызуны равнинных степей, но и их сородичи, обитающие на самой верхней границе существования жизни высших организмов, являются природными хранителями чумы. В качестве примера можно назвать длиннохвостого сурка Marmota caudata. А переносчиком чумы среди грызунов может служить блоха тарбагана Oropsylla silantiewi. И не только среднеазиатские горные массивы, но и высокогорные области Кавказа хранят два очага чумы: в 1971 г. был выявлен очаг на Центральном Кавказе, а в 1977 г. — в районе Восточного Кавказа.

Пока эти труднодоступные высокогорные области оставались безлюдными, циркулирующая в очагах чума была не столь опасна. Заразиться мог разве что редкий охотник за сурками, но это была единичная жертва. Такие случаи бывали в окрестностях озера Иссык-Куль, о чем сохранились исторические свидетельства. А в наши дни человек распростер свою активность и на высокогорные районы. И люди приходят сюда не только работать. Все больше растет поток спортсменов, желающих испытать свои силы и волю на крутых скатах высокогорья. Поэтому микробиологи и врачи должны пристально следить за тайными кознями «черной смерти» даже там, где сверкают своей белизной ледники.

Но перенесемся мысленно в другие части света. Эпидемии чумы в Северной Африке в прошлом часто оказывали влияние на ситуацию в Европе. Да и в наше время от случая к случаю чума здесь еще появляется, причем иногда возникает вдруг после многолетнего перерыва. Так, чума, вспыхнувшая в 1972 г. в Ливии, показала, что ее очаги могут долгое время существовать без внешних проявлений. Чаще всего случаи чумы в настоящее время наблюдаются в Экваториальной и Южной Африке. Природная среда, социальные условия, труд, питание населения здесь издревле существенно отличались от того, что мы видели с вами на Азиатском континенте. Наверно, читателю будет интересно узнать, как начинали свою работу в Экваториальной Африке пионеры противочумной службы.

В районе больших восточноафриканских озер, на территории современного Заира, действовали две противочумные станции: Луберо и Блуква (Lubero, Blukwa). Особенно большая работа — повседневная, рутинная и исследовательская, способствовавшая познанию путей распространения чумы в этой части Африки — была проделана в Блукве. Станция находилась на опушке дремучего леса Итури (Ituri), и горстке исследователей-европейцев и их местным помощникам приходилось работать в трудных условиях — душный климат, нехватка нужного материального обеспечения. А когда отголоски событий второй мировой войны дошли и туда, неразрешимой проблемой стал, например, даже такой пустяк, как приобретение новых ловушек для грызунов.

В ряду научных работ, написанных в Блукве, важное место занимает статья об эпидемиологии чумы в районе озера Альберт. И хотя автор Р. Девигнат (R. Devignat) придерживался в ней очень строгого слога, он дает читателю все же заглянуть за рабочие кулисы, когда описывает, какова была методика их исследований. Во вступлении как бы в оправдание он замечает: «Необходимо принимать во внимание, что работаем мы в сердце черной Африки, со скромными средствами и с помощью местных жителей».

С правильными интервалами исследователи посещали отдельные деревни, и их жители все сообща каждый раз устраивали облаву на грызунов.

«Собравшиеся вместе жители деревень поочередно окружают одну лачугу за другой, колотят по соломенным стенам, ищут отверстия нор и мотыгами разрывают ход грызунов, добираясь до самых их гнезд. При этом хватают руками животных, которые пытаются спастись бегством, и вынимают из гнезд детенышей. Добычу бросают в один глиняный сосуд или калебас».

Животные, преимущественно Mastomys coucha ugandae (местное население называет их ритси), и их блохи служили исходным материалом для опытов на морских свинках. Если опыты давали положительный результат, то проводилась вакцинация всей деревни и более обстоятельное обследование грызунов в селении и ближайшей округе (в работу вновь включались все жители с их мотыгами, голыми руками и калебасами).

Достигнутые результаты достойны внимания: за 20 лет было обследовано почти 2 млн. грызунов, выявлено 66 мест, где в природе циркулировала чума, вакцинировано 56 деревень. Больших эпидемий не случалось. Дело же тут было не только в широкой вакцинации, но и в специфическом укладе общественной жизни местного населения: люди жили сильно обособленными семейными общинами, замкнуто, в рамках одной хижины. И еще в том, что на людях, к счастью, водилась не человеческая блоха, а кошачья (Ctenocephalides felis strongylus), которая, как показали опыты, не способна передавать чуму.

Для полноты картины скажем еще кратко о чуме в Америке. Случаи заболевания людей чумой были описаны в Северной Америке только в 1898 г. Более же ранние случаи (вероятно, спорадические) остались незамеченными. На рубеже XIX и XX вв. внезапно началась эпидемия чумы в Сан-Франциско: заболело более 300 человек, 200 из них умерло. Случаи чумы отмечались и в других городах США (Сиэтл, Лос-Анджелес, Новый Орлеан), но там все кончилось не так драматически, как в Сан-Франциско, бывшем в то время главным морским портом страны в торговле с Востоком. И правдоподобным казалось объяснение, что эпидемию в порт завезли с чумными крысами.

Однако некоторые эпидемиологи придерживаются того мнения, что чума в Сан-Франциско могла быть занесена и из американского захолустья, из первичных природных очагов. На такую мысль натолкнуло обстоятельство, настолько курьезное, что о нем стоит упомянуть. В ту пору на рынках Сан-Франциско как деликатес продавались лягушачьи лапки. Покупали их нарасхват, и предложение не успевало покрывать спрос. И тут несолидные предприниматели пустились в аферы: стали продавать вместо лягушачьих лапки сусликов вида Citellus beecheyi (позже было установлено, что этот вид грызунов — основной резервуар чумы в Калифорнии). Чтобы товар был свежим, поставщики привозили сусликов целиком, а рыночных торговцев меньше всего заботило, когда и куда увозят вместе с прочими отходами остатки от сусликов. В мехе сусликов, конечно, было немало блох, и те, чтобы спастись, перешли, скорее всего, на синантропных грызунов, которых было видимо-невидимо в тогдашнем Сан-Франциско с его бесчисленными временными постройками, складами, сараями.

В 1908 г. Общественная санитарная служба США обнаружила чуму у грызунов в природной среде, и это дало повод, во-первых, к дальнейшему исследованию природных хранителей инфекции и, во-вторых, к созданию постоянной противочумной службы. Ею были зарегистрированы лишь единичные случаи заражения людей в разных местах в штатах Калифорния, Колорадо, Нью-Мексико, Юта, Аризона и еще кое-где на Западе США.

Встречается чума и в Южной Америке. И здесь наряду с антропоургическими существуют и природные очаги, в которых болезнь поражает прежде всего грызунов из рода Cavia и некоторые виды местных белок (Sciurus stramineus).

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

bio.wikireading.ru

Возможна ли в наше время эпидемия чумы

Наталия ОКОЛИТЕНКО

ВОЗМОЖНА ЛИ В НАШЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ?

В 1951 году итальянец Джорджио Пиккарди задумался, почему в определенные дни вискоза не проходит сквозь фильтры прядильных машин, а лабораторные опыты с теми же самыми веществами дают то одни, то другие результаты. Много раз проведя эксперименученый пришел к выводу, что ускользающий от контроля фактор — это время, точнее, какое-то космическое излучение, делающее неповторимой кажсекунду. Через тринадцать лет во время Международного геофизического года, исследователи всей планеты — от Флориды до Мадагаскара и даже Антарктиды — убедились: да, коллоидный раствор, близкий к содержимому клеток живых организмов, отзывается на изменение «космической погоды»; да, мгновения неповторимы; да, древние правы: два раза не войдешь в одну реку… Расширяется Вселенная, летит в межзвездном пространстве планета Земля, держа путь к созвездию Геркулеса, а следовательно стрела времени пронзает все сущее, заставляя его приспосабливаться к постоянно изменяющейся ситуации. Эволюция продолжается, не может не продолжаться, ибо нельзя остановить бег времени! Но в чем же проявляется она, если живший 30-40 тысяч лет назад, чьи останки найдены в кроманьонском гроте, внешне ничем от нас не отличался?

СЛЕД АННЫ ЯРОСЛАВНЫ

Академик Никита Моисеев считает, что морфологическое совершенствование человека практически прекратилось в последнюю межледниковую эпоху и причиной тому — появление запрета «Не убий» как следствие формирования общественного института «Учитель». Для выживания рода опыт и знания стариков стали важнее крепких мышц молодежи — и племя начало заботиться о слабых, чего нет в животном мире. Возможно, но ведь и обделенные разумом существа, которых мы видим вокруг себя, тоже вроде бы остановились во внешнем своем совершенствовании. Может быть, целесообразнее ставить вопрос о генетической исчерпанности формообразования? Впрочем, спорить не будем: главное — наукой официально признано, что человек не меняется. Так где же оставляет свой след поступь времени? Наиболее расхожая версия: эволюционирует мозг, что отражается в развитии человеческого разума. Да у нас ведь и критериев разума нет! Сегодня любой пятиклассник знает, что материя состоит из атомов, пребывающих в вечном движении, но не умнее же он Лукреция Кара, написавшего поэму «О природе вещей». Любое поколение, может, и знает больше, чем его предшественники, благодаря тому, что стоит на их плечах, но любой из нас вряд ли способнее кроманьонца. Изобретатель, впервые смастеривший колесо, был не менее гениален, чем конструктор космической ракеты С. П. Королев; человека, впервые вычислившего время солнечного затмения, можно сравнить с творцом квантовой механики Шредингером, а неизвестного художника, расписавшего пещеры, — с Рафаэлем. Да и как может эволюционировать человеческий мозг, когда невероятные его возможности в значительной мере остаются нереализованными? Поставим вопрос так: менялся ли в зависимости от времени вроде бы не меняющийся человек?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПРОКАЗОЙ?!

Пенелопа двадцать лет ждет Одиссея, оставаясь неотразимой для юношей, а в средние века весьма немногие женщины доживали до сорока. В эпоху знаменитой куртизанки Нинон де Ланкло, которую Вольтер называл предшественницей своей философии, старости не признавали, но лет через сто Бальзаку пришлось «открывать» тридцатилетнюю женщину, утверждать ее право на полноту жизни: в XIX столетии люди почему-то начали рано увядать, «милой старушке» Лариной вряд ли было больше 38 лет — возраст расцвета для наших современниц. Римляне были крупными и высокими, но жившие на той же земле средневековые богатыри поражают своей миниатюрностью. Тип красоты, отображенный на картинах старых мастеров, не случаен: он объективно отражает физиологические характеристики, свойственные человеку той или иной эпохи: за изысканностью плоскогрудых и высоколобых героинь средневековых гравюр хроническая анемия и туберкулез; прототипы рембрандтовских мифических героинь страдали подагрой. Даже беглый анализ информации, которую несут искусство и литература, свидетельствует, что человек все-таки изменялся. Нет, у него не отрастали ни крылья, ни плавники, но в разные времена он по-разному жил, старел и страдал от болезней. Много их отошло в прошлое недиагностированными, запомнились лишь самые губительные: чума, холера, проказа, оспа. С ними боролись жестоко. Вот что в летописи сказано о чуме, некогда поразившей Псков: «Бысть клич в Новгороде о псковичах, чтобы они ехали вон часа того из Новгорода с товарами, какие ни буди. А поймают гостя псковитянина на завтра в Новгороде его выведши за город сжечи и с товарами. И бысть заставе на псковской дороге, чтобы не ездили в Псков и ис Пскова в Новгород». Однако несмотря на санкции, пандемии губили людей больше, чем самые кровавые завоевательские походы. Надо ли убеждать кого-либо, мало-мальски знакомого с историей, что с опустошающими болезнями прошлого эпидемии более позднего времени несравнимы? Конечно, в этом большая заслуга медицины. Но любопытно, что основы профилактики чумы, например, были разработаны в 1894 году, когда «черная смерть» уже сама пошла на убыль; холера тоже начала сдавать свои позиции до того, как были открыты эффективные средства против нее. Особенно показательна история с проказой. В далеком прошлом ее жертвам подаяние бросали издали: любой контакт был чрезвычайно опасен. Все-таки в XII столетии в Европе насчитывалось 20 тысяч лепрозориев, где находили пристанищ два миллиона прокаженных! Очень большая цифра на фоне демографической ситуации того времени. Но к XVII-XVIII столетиям ужасная лепра потеряла свою силу: путешественники безбоязненно навещали остатки лепрозориев, а вскоре и последние из них были закрыты хоть средства против этого недуга по-прежнему не было. Но ведь возбудитель болезни из окружающей среды не исчез что же тогда произошло? Интересна в плане поиска ответа на этот вопрос повесть Николая Лескова «Несмертельный Голован», где описана одна из недиагностированных болезней прошлого: «Вскочит на теле прыщ, зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом смерть… Кончина приходил тихая, немучительная, только всем помиравшим до последне минутки хотелось пить… Однако человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, завтра сам заболевал, и в доме нередко ложились два или три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи». И тогда на «ниве смерти» появился милосердный Голован, шедший от дома к дому с ковшиком воды: болезнь его не брала. И такие «голованы» находились в каждом селе. В XV столетии в Европе от чумы погибла четверть населения, но пандемия шла не сплошняком, а пятнами. Как свидетельствуют историки, отдельные города оставались нетронутыми, в то время как окружающие села вымирали. Почему? Теперь есть возможность ответить на этот вопрос. В живом организме существуют антигены — носители информации, которые кодируют специальные белки, выполняющие защитную функцию. По так называемой первой антигенной системе людей можно разделить на четыре группы: А, В, А и О. В начале пятидесятых годов американский ученый Маурент обработал большой матриал, собранный еще во время первой мировой войны, относительно распространенния этих групп в Европе. Картиполучилась весьма своеобразная и непонятная и прояснилась лишь тогда, когда в антигене человеческой крови нулевой группы был выявлен чумный микроб. На карту, вычерченную Маурентом, была наложена карта известных из истории чумных пандемий: оказалось, что там, где они свирепствовали, людей с нулевой группой крови практически не осталось, а выжили и дали потомство имевшие группу В. Вот так и стало понятно, почему «черная смерть» перестала собирать щедрый урожай жертв, а вместе с тем прояснился один из механизмов эволюционного приспособления человеческого организма к окружающей среде. Итак, не в возбудителях дело: они были и будут — дело в специфике организма, на который возбудитель нападает, в, особенностях его клеточного строения. Кое-что об этом мы уже знаем. В клетках сущеетвуют «опорные» пункты для возбудителей столбняка, ботулизма, стафилококкового и других заражений — вещества ганглиозиды. «Молекулярные мишени» — таково их научное название — существуют, конечно, не для того, чтобы привлекать микроорганизмы, у них какие-то свои функции, но возбудители болезней используют их в качестве «замочных скважин», куда вкладывают свои «отмычки» — вещества, вступающие в реакцию с ганглиозидами. Мишенью для холеры является ганглиозид М; не подверженными эпидемиям оказывались люди, по какой-то причине его утратившие. Проведя селекцию человеческого рода в этом направлении, холера потеряла свою губительную силу, каждый год поступают сообщения о ее вспышках, но человечество отделывается лишь легким испугом. В этом плане можно уверенно сделать оптимистический прогноз, ибо сейчас практически мы все «несмертельные Голованы» по отношению к чуме, проказе, холере, оспе и ряду других болезней, отошедших либо отходящих в прошлое.

Все мы — мутанты

Слово «мутация» до сих пор окутано ореолом таинственности: нам кажется, что любая мутация — явление уникальное и почему-то обязательно опасное. Между тем наше интуитивное стремление к стабильности противоречит нестабильности окружающего мира. Но если задуматься, это вполне нормально: течет время, меняется мир, меняется и человечество. Это естественный процесс, и тому есть объективные свидетельства. Сочинский врач Н. А. Шульц, изучив сотни тысяч анализов крови, взятых в разных странах, пришел к выводу, что в конце XIX столетия нормальное количество лейкоцитов у взрослых было 10-14 тысяч, в начале XX столетия 8-12 тысяч, а через двадцать лет даже аппендицит не сопровождается остро выраженным лейкоцитозом. Тенденция эта сохранилась. А ведь кровь воплощение самой жизни, и такое значительное изменение ее характеристик свидетельствует о молекулярно-клеточных новшествах в организме современного человека: произошло закрепление информации, добытой в борьбе с врагами человеческого здоровья: такие древние болезни, как чума, холера, проказа, в массовом порядке породили «несмертельных Голованов». Мы все — мутанты, и ничем другим быть не можем, ибо природа создала огромный ассортимент генов, способных в любых ситуациях обеспечить выживание человеческого рода. Например, там, где много болот и свирепствует малярия, распространена мутация эритроцитов. Измененные эритроциты хуже справляются со своей функцией. Пройдет время, и организм приспособится к мутированному гемоглобину, а малярия, не преодолев генетического иммунитета, отойдет в прошлое. Малярийный комар будет представлять не больше опасности, чем обыкновенный. И тут нам придется иными глазами посмотреть на вечных своих врагов, в частности на вирусы. От них не спасешься ни мылом, ни спиртом, они и житьто начинают, только когда попадают в клетку живого организма, а за его пределами ведут себя, как та же кухонная соль. Гибель организма самоубийство для паразита, ситуация, с точки зрения интересов природы, неестественная. Так в вирусе ли корень зла? Во время самых больших эпидемий полиомиелита гибнет или остается искалеченным один человек на 100 тысяч населения; на эту же цифру выводят эпидемии ящура, других болезней. Что же происходит с тысячами непострадавших? Внешне ничего, на самом же деле их клетки принимают какую-то информацию, которую в них встраивает геном вируса, информацию, позволяющую жить в изменившихся условиях. Доктор медицинских наук К. Д. Уманский, много лет изучавший вирусные поражения нервной системы, высказывает предположение о том, что в клетках живых организмов «происходит естественная генная инженерия. А если такой механизм существует в природе, то он выполняет определенную важную функцию, какую — мы пока что не знаем. Но, анализируя результаты исследований, можно прийти к единому выводу: именно этот механизм существует для более точной адаптации организма в природе». Истинную перестройку можно осуществить только на уровне самих основ жизни — пусть медленно, но надежно. А вызванное микроорганизмами заболевание это катастрофа, без которых не обходится эволюционный процесс, следствие неподготовленности организма, его неспособности идти «в ногу со временем». Приспособлены ли микробы, а главное, вирусы к такой воистину космической миссии? Отлично! Микромир исключительно изменчив благодаря темпам смены поколений: месяц для какой-нибудь бактерии — все равно что тысячелетия для человека. В 1973 году очередная партия космонавтов, прибыв на орбитальную станцию «Скайлеб», увидела, что скафандры, которые там сохранялись, покрыты густой плесенью. «Нормальные» земные грибки не выдерживали межпланетную температуру и радиацию. Что это значит? Произошла селекция, и образовалась культура, способная вполне комфортно размножаться при таких условиях. А об изменчивости вирусов и говорить не приходится: ведь это, так сказать, «голая хромосома», жадно вбирающая информацию об изменениях в окружающей среде и активно ее перерабатывающая. Раньше считали, что мутации вирусов случайны. Но вот доктор физико-математических наук С. К. Тарасов применил к этому явлению математический анализ и убедился, что они подчиняются законам, определяющим общий ход эволюции, и, образно говоря, являются секундными стрелками на часах природы. Если изменчивость вирусов закономерна, то «не случайность и то, что вирусы — это особенная форма материи. Тогда не случайны и их особенная структура и способы сохранения и передачи генетической информации, и особенности взаимодействия с клетками любых биологических объектов. Не случайны, очевидно, и вирусные заболевания как часть процессов, происходящих в биосфере». Это цитата из работы К. Д. Уманского. Еще дальше идет доктор медицинских наук С. М. Румянцев, ставя вопрос о том, допустимо ли массированное наступление на все виды инфекции с целью полного ее искоренения. Сама такая цель противоречила бы естественным законам природы: имеем ли мы право уничтожать естественную экологическую систему «микроб-жертва» и тем самым тормозить собственный эволюционный процесс? Кстати, по мнению этого же ученого, не кто иной как вирус «вывел обезьяну в люди». Несмотря на то, что на бытовом уровне мы воспринимаем микроорганизмы как воплощение зла и боремся с ними всеми доступными нам средствами, на научном уровне нам придется постепенно отказываться от еще вчера бывших традициейными взглядов по мере того, как мы будем глубже и тоньше постигать механизм творения, утверждения и совершенствования жизни. Приходится признать, нравится нам это или нет, что природа не зла и He добра — она просто неуклонно вершит свою поступь во времени, занимаясь «венцом творения» — человеком — не больше и не меньше, чем любым другим существом. Болеть тягостно, но кто знает, чем бы нам пришлось платить за отсутствие докучливых «наладчиков клеток» и было ли бы при других условиях вечнозеленое древо на нашей планете столь пышным. Сумел ли приспособиться человеческий организм к изменениям в окружающем мире, если бы ему не помогала сама природа? Все естественно и незыблемо: все эволюционирует, и мир микроорганизмов тоже: на смену старым болезням приходят новые, но вечен процесс поиска гармонии между живой системой и окружающей средой. Одно несомненно: всяческой поддержки достойны те направления медицины, которые лечат не отдельную болезнь, а укрепляют весь организм, чтобы не рассыпался он под натиском адаптационных факторов, как старинная скрипка в руках неосторожного настройщика.

www.e-reading.mobi

Читать книгу Возможна ли в наше время эпидемия чумы

Наталия ОКОЛИТЕНКО

ВОЗМОЖНА ЛИ В НАШЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ?

В 1951 году итальянец Джорджио Пиккарди задумался, почему в определенные дни вискоза не проходит сквозь фильтры прядильных машин, а лабораторные опыты с теми же самыми веществами дают то одни, то другие результаты. Много раз проведя эксперименученый пришел к выводу, что ускользающий от контроля фактор — это время, точнее, какое-то космическое излучение, делающее неповторимой кажсекунду. Через тринадцать лет во время Международного геофизического года, исследователи всей планеты — от Флориды до Мадагаскара и даже Антарктиды — убедились: да, коллоидный раствор, близкий к содержимому клеток живых организмов, отзывается на изменение «космической погоды»; да, мгновения неповторимы; да, древние правы: два раза не войдешь в одну реку… Расширяется Вселенная, летит в межзвездном пространстве планета Земля, держа путь к созвездию Геркулеса, а следовательно стрела времени пронзает все сущее, заставляя его приспосабливаться к постоянно изменяющейся ситуации. Эволюция продолжается, не может не продолжаться, ибо нельзя остановить бег времени! Но в чем же проявляется она, если живший 30-40 тысяч лет назад, чьи останки найдены в кроманьонском гроте, внешне ничем от нас не отличался?

СЛЕД АННЫ ЯРОСЛАВНЫ

Академик Никита Моисеев считает, что морфологическое совершенствование человека практически прекратилось в последнюю межледниковую эпоху и причиной тому — появление запрета «Не убий» как следствие формирования общественного института «Учитель». Для выживания рода опыт и знания стариков стали важнее крепких мышц молодежи — и племя начало заботиться о слабых, чего нет в животном мире. Возможно, но ведь и обделенные разумом существа, которых мы видим вокруг себя, тоже вроде бы остановились во внешнем своем совершенствовании. Может быть, целесообразнее ставить вопрос о генетической исчерпанности формообразования? Впрочем, спорить не будем: главное — наукой официально признано, что человек не меняется. Так где же оставляет свой след поступь времени? Наиболее расхожая версия: эволюционирует мозг, что отражается в развитии человеческого разума. Да у нас ведь и критериев разума нет! Сегодня любой пятиклассник знает, что материя состоит из атомов, пребывающих в вечном движении, но не умнее же он Лукреция Кара, написавшего поэму «О природе вещей». Любое поколение, может, и знает больше, чем его предшественники, благодаря тому, что стоит на их плечах, но любой из нас вряд ли способнее кроманьонца. Изобретатель, впервые смастеривший колесо, был не менее гениален, чем конструктор космической ракеты С. П. Королев; человека, впервые вычислившего время солнечного затмения, можно сравнить с творцом квантовой механики Шредингером, а неизвестного художника, расписавшего пещеры, — с Рафаэлем. Да и как может эволюционировать человеческий мозг, когда невероятные его возможности в значительной мере остаются нереализованными? Поставим вопрос так: менялся ли в зависимости от времени вроде бы не меняющийся человек?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПРОКАЗОЙ?!

Пенелопа двадцать лет ждет Одиссея, оставаясь неотразимой для юношей, а в средние века весьма немногие женщины доживали до сорока. В эпоху знаменитой куртизанки Нинон де Ланкло, которую Вольтер называл предшественницей своей философии, старости не признавали, но лет через сто Бальзаку пришлось «открывать» тридцатилетнюю женщину, утверждать ее право на полноту жизни: в XIX столетии люди почему-то начали рано увядать, «милой старушке» Лариной вряд ли было больше 38 лет — возраст расцвета для наших современниц. Римляне были крупными и высокими, но жившие на той же земле средневековые богатыри поражают своей миниатюрностью. Тип красоты, отображенный на картинах старых мастеров, не случаен: он объективно отражает физиологические характеристики, свойственные человеку той или иной эпохи: за изысканностью плоскогрудых и высоколобых героинь средневековых гравюр хроническая анемия и туберкулез; прототипы рембрандтовских мифических героинь страдали подагрой. Даже беглый анализ информации, которую несут искусство и литература, свидетельствует, что человек все-таки изменялся. Нет, у него не отрастали ни крылья, ни плавники, но в разные времена он по-разному жил, старел и страдал от болезней. Много их отошло в прошлое недиагностированными, запомнились лишь самые губительные: чума, холера, проказа, оспа. С ними боролись жестоко. Вот что в летописи сказано о чуме, некогда поразившей Псков: «Бысть клич в Новгороде о псковичах, чтобы они ехали вон часа того из Новгорода с товарами, какие ни буди. А поймают гостя псковитянина на завтра в Новгороде его выведши за город сжечи и с товарами. И бысть заставе на псковской дороге, чтобы не ездили в Псков и ис Пскова в Новгород». Однако несмотря на санкции, пандемии губили людей больше, чем самые кровавые завоевательские походы. Надо ли убеждать кого-либо, мало-мальски знакомого с историей, что с опустошающими болезнями прошлого эпидемии более позднего времени несравнимы? Конечно, в этом большая заслуга медицины. Но любопытно, что основы профилактики чумы, например, были разработаны в 1894 году, когда «черная смерть» уже сама пошла на убыль; холера тоже начала сдавать свои позиции до того, как были открыты эффективные средства против нее. Особенно показательна история с проказой. В далеком прошлом ее жертвам подаяние бросали издали: любой контакт был чрезвычайно опасен. Все-таки в XII столетии в Европе насчитывалось 20 тысяч лепрозориев, где находили пристанищ два миллиона прокаженных! Очень большая цифра на фоне демографической ситуации того времени. Но к XVII-XVIII столетиям ужасная лепра потеряла свою силу: путешественники безбоязненно навещали остатки лепрозориев, а вскоре и последние из них были закрыты хоть средства против этого недуга по-прежнему не было. Но ведь возбудитель болезни из окружающей среды не исчез что же тогда произошло? Интересна в плане поиска ответа на этот вопрос повесть Николая Лескова «Несмертельный Голован», где описана одна из недиагностированных болезней прошлого: «Вскочит на теле прыщ, зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом смерть… Кончина приходил тихая, немучительная, только всем помиравшим до последне минутки хотелось пить… Однако человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, завтра сам заболевал, и в доме нередко ложились два или три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи». И тогда на «ниве смерти» появился милосердный Голован, шедший от дома к дому с ковшиком воды: болезнь его не брала. И такие «голованы» находились в каждом селе. В XV столетии в Европе от чумы погибла четверть населения, но пандемия шла не сплошняком, а пятнами. Как свидетельствуют историки, отдельные города оставались нетронутыми, в то время как окружающие села вымирали. Почему? Теперь есть возможность ответить на этот вопрос. В живом организме существуют антигены — носители информации, которые кодируют специальные белки, выполняющие защитную функцию. По так называемой первой антигенной системе людей можно разделить на четыре группы: А, В, А и О. В начале пятидесятых годов американский ученый Маурент обработал большой матриал, собранный еще во время первой мировой войны, относительно распространенния этих групп в Европе. Картиполучилась весьма своеобразная и непонятная и прояснилась лишь тогда, когда в антигене человеческой крови нулевой группы был выявлен чумный микроб. На карту, вычерченную Маурентом, была наложена карта известных из истории чумных пандемий: оказалось, что там, где они свирепствовали, людей с нулевой группой крови практически не осталось, а выжили и дали потомство имевшие группу В. Вот так и стало понятно, почему «черная смерть» перестала собирать щедрый урожай жертв, а вместе с тем прояснился один из механизмов эволюционного приспособления человеческого организма к окружающей среде. Итак, не в возбудителях дело: они были и будут — дело в специфике организма, на который возбудитель нападает, в, особенностях его клеточного строения. Кое-что об этом мы уже знаем. В клетках сущеетвуют «опорные» пункты для возбудителей столбняка, ботулизма, стафилококкового и других заражений — вещества ганглиозиды. «Молекулярные мишени» — таково их научное название — существуют, конечно, не для того, чтобы привлекать микроорганизмы, у них какие-то свои функции, но возбудители болезней используют их в качестве «замочных скважин», куда вкладывают свои «отмычки» — вещества, вступающие в реакцию с ганглиозидами. Мишенью для холеры является ганглиозид М; не подверженными эпидемиям оказывались люди, по какой-то причине его утратившие. Проведя селекцию человеческого рода в этом направлении, холера потеряла свою губительную силу, каждый год поступают сообщения о ее вспышках, но человечество отделывается лишь легким испугом. В этом плане можно уверенно сделать оптимистический прогноз, ибо сейчас практически мы все «несмертельные Голованы» по отношению к чуме, проказе, холере, оспе и ряду других болезней, отошедших либо отходящих в прошлое.

Все мы — мутанты

Слово «мутация» до сих пор окутано ореолом таинственности: нам кажется, что любая мутация — явление уникальное и почему-то обязательно опасное. Между тем наше интуитивное стремление к стабильности противоречит нестабильности окружающего мира. Но если задуматься, это вполне нормально: течет время, меняется мир, меняется и человечество. Это естественный процесс, и тому есть объективные свидетельства. Сочинский врач Н. А. Шульц, изучив сотни тысяч анализов крови, взятых в разных странах, пришел к выводу, что в конце XIX столетия нормальное количество лейкоцитов у взрослых было 10-14 тысяч, в начале XX столетия 8-12 тысяч, а через двадцать лет даже аппендицит не сопровождается остро выраженным лейкоцитозом. Тенденция эта сохранилась. А ведь кровь воплощение самой жизни, и такое значительное изменение ее характеристик свидетельствует о молекулярно-клеточных новшествах в организме современного человека: произошло закрепление информации, добытой в борьбе с врагами человеческого здоровья: такие древние болезни, как чума, холера, проказа, в массовом порядке породили «несмертельных Голованов». Мы все — мутанты, и ничем другим быть не можем, ибо природа создала огромный ассортимент генов, способных в любых ситуациях обеспечить выживание человеческого рода. Например, там, где много болот и свирепствует малярия, распространена мутация эритроцитов. Измененные эритроциты хуже справляются со своей функцией. Пройдет время, и организм приспособится к мутированному гемоглобину, а малярия, не преодолев генетического иммунитета, отойдет в прошлое. Малярийный комар будет представлять не больше опасности, чем обыкновенный. И тут нам придется иными глазами посмотреть на вечных своих врагов, в частности на вирусы. От них не спасешься ни мылом, ни спиртом, они и житьто начинают, только когда попадают в клетку живого организма, а за его пределами ведут себя, как та же кухонная соль. Гибель организма самоубийство для паразита, ситуация, с точки зрения интересов природы, неестественная. Так в вирусе ли корень зла? Во время самых больших эпидемий полиомиелита гибнет или остается искалеченным один человек на 100 тысяч населения; на эту же цифру выводят эпидемии ящура, других болезней. Что же происходит с тысячами непострадавших? Внешне ничего, на самом же деле их клетки принимают какую-то информацию, которую в них встраивает геном вируса, информацию, позволяющую жить в изменившихся условиях. Доктор медицинских наук К. Д. Уманский, много лет изучавший вирусные поражения нервной системы, высказывает предположение о том, что в клетках живых организмов «происходит естественная генная инженерия. А если такой механизм существует в природе, то он выполняет определенную важную функцию, какую — мы пока что не знаем. Но, анализируя результаты исследований, можно прийти к единому выводу: именно этот механизм существует для более точной адаптации организма в природе». Истинную перестройку можно осуществить только на уровне самих основ жизни — пусть медленно, но надежно. А вызванное микроорганизмами заболевание это катастрофа, без которых не обходится эволюционный процесс, следствие неподготовленности организма, его неспособности идти «в ногу со временем». Приспособлены ли микробы, а главное, вирусы к такой воистину космической миссии? Отлично! Микромир исключительно изменчив благодаря темпам смены поколений: месяц для какой-нибудь бактерии — все равно что тысячелетия для человека. В 1973 году очередная партия космонавтов, прибыв на орбитальную станцию «Скайлеб», увидела, что скафандры, которые там сохранялись, покрыты густой плесенью. «Нормальные» земные грибки не выдерживали межпланетную температуру и радиацию. Что это значит? Произошла селекция, и образовалась культура, способная вполне комфортно размножаться при таких условиях. А об изменчивости вирусов и говорить не приходится: ведь это, так сказать, «голая хромосома», жадно вбирающая информацию об изменениях в окружающей среде и активно ее перерабатывающая. Раньше считали, что мутации вирусов случайны. Но вот доктор физико-математических наук С. К. Тарасов применил к этому явлению математический анализ и убедился, что они подчиняются законам, определяющим общий ход эволюции, и, образно говоря, являются секундными стрелками на часах природы. Если изменчивость вирусов закономерна, то «не случайность и то, что вирусы — это особенная форма материи. Тогда не случайны и их особенная структура и способы сохранения и передачи генетической информации, и особенности взаимодействия с клетками любых биологических объектов. Не случайны, очевидно, и вирусные заболевания как часть процессов, происходящих в биосфере». Это цитата из работы К. Д. Уманского. Еще дальше идет доктор медицинских наук С. М. Румянцев, ставя вопрос о том, допустимо ли массированное наступление на все виды инфекции с целью полного ее искоренения. Сама такая цель противоречила бы естественным законам природы: имеем ли мы право уничтожать естественную экологическую систему «микроб-жертва» и тем самым тормозить собственный эволюционный процесс? Кстати, по мнению этого же ученого, не кто иной как вирус «вывел обезьяну в люди». Несмотря на то, что на бытовом уровне мы воспринимаем микроорганизмы как воплощение зла и боремся с ними всеми доступными нам средствами, на научном уровне нам придется постепенно отказываться от еще вчера бывших традициейными взглядов по мере того, как мы будем глубже и тоньше постигать механизм творения, утверждения и совершенствования жизни. Приходится признать, нравится нам это или нет, что природа не зла и He добра — она просто неуклонно вершит свою поступь во времени, занимаясь «венцом творения» — человеком — не больше и не меньше, чем любым другим существом. Болеть тягостно, но кто знает, чем бы нам пришлось платить за отсутствие докучливых «наладчиков клеток» и было ли бы при других условиях вечнозеленое древо на нашей планете столь пышным. Сумел ли приспособиться человеческий организм к изменениям в окружающем мире, если бы ему не помогала сама природа? Все естественно и незыблемо: все эволюционирует, и мир микроорганизмов тоже: на смену старым болезням приходят новые, но вечен процесс поиска гармонии между живой системой и окружающей средой. Одно несомненно: всяческой поддержки достойны те направления медицины, которые лечат не отдельную болезнь, а укрепляют весь организм, чтобы не рассыпался он под натиском адаптационных факторов, как старинная скрипка в руках неосторожного настройщика.

www.bookol.ru

Возможна ли в наше время эпидемия чумы

Наталия ОКОЛИТЕНКО

ВОЗМОЖНА ЛИ В НАШЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ?

В 1951 году итальянец Джорджио Пиккарди задумался, почему в определенные дни вискоза не проходит сквозь фильтры прядильных машин, а лабораторные опыты с теми же самыми веществами дают то одни, то другие результаты. Много раз проведя эксперименученый пришел к выводу, что ускользающий от контроля фактор — это время, точнее, какое-то космическое излучение, делающее неповторимой кажсекунду. Через тринадцать лет во время Международного геофизического года, исследователи всей планеты — от Флориды до Мадагаскара и даже Антарктиды — убедились: да, коллоидный раствор, близкий к содержимому клеток живых организмов, отзывается на изменение «космической погоды»; да, мгновения неповторимы; да, древние правы: два раза не войдешь в одну реку… Расширяется Вселенная, летит в межзвездном пространстве планета Земля, держа путь к созвездию Геркулеса, а следовательно стрела времени пронзает все сущее, заставляя его приспосабливаться к постоянно изменяющейся ситуации. Эволюция продолжается, не может не продолжаться, ибо нельзя остановить бег времени! Но в чем же проявляется она, если живший 30-40 тысяч лет назад, чьи останки найдены в кроманьонском гроте, внешне ничем от нас не отличался?

СЛЕД АННЫ ЯРОСЛАВНЫ

Академик Никита Моисеев считает, что морфологическое совершенствование человека практически прекратилось в последнюю межледниковую эпоху и причиной тому — появление запрета «Не убий» как следствие формирования общественного института «Учитель». Для выживания рода опыт и знания стариков стали важнее крепких мышц молодежи — и племя начало заботиться о слабых, чего нет в животном мире. Возможно, но ведь и обделенные разумом существа, которых мы видим вокруг себя, тоже вроде бы остановились во внешнем своем совершенствовании. Может быть, целесообразнее ставить вопрос о генетической исчерпанности формообразования? Впрочем, спорить не будем: главное — наукой официально признано, что человек не меняется. Так где же оставляет свой след поступь времени? Наиболее расхожая версия: эволюционирует мозг, что отражается в развитии человеческого разума. Да у нас ведь и критериев разума нет! Сегодня любой пятиклассник знает, что материя состоит из атомов, пребывающих в вечном движении, но не умнее же он Лукреция Кара, написавшего поэму «О природе вещей». Любое поколение, может, и знает больше, чем его предшественники, благодаря тому, что стоит на их плечах, но любой из нас вряд ли способнее кроманьонца. Изобретатель, впервые смастеривший колесо, был не менее гениален, чем конструктор космической ракеты С. П. Королев; человека, впервые вычислившего время солнечного затмения, можно сравнить с творцом квантовой механики Шредингером, а неизвестного художника, расписавшего пещеры, — с Рафаэлем. Да и как может эволюционировать человеческий мозг, когда невероятные его возможности в значительной мере остаются нереализованными? Поставим вопрос так: менялся ли в зависимости от времени вроде бы не меняющийся человек?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПРОКАЗОЙ?!

Пенелопа двадцать лет ждет Одиссея, оставаясь неотразимой для юношей, а в средние века весьма немногие женщины доживали до сорока. В эпоху знаменитой куртизанки Нинон де Ланкло, которую Вольтер называл предшественницей своей философии, старости не признавали, но лет через сто Бальзаку пришлось «открывать» тридцатилетнюю женщину, утверждать ее право на полноту жизни: в XIX столетии люди почему-то начали рано увядать, «милой старушке» Лариной вряд ли было больше 38 лет — возраст расцвета для наших современниц. Римляне были крупными и высокими, но жившие на той же земле средневековые богатыри поражают своей миниатюрностью. Тип красоты, отображенный на картинах старых мастеров, не случаен: он объективно отражает физиологические характеристики, свойственные человеку той или иной эпохи: за изысканностью плоскогрудых и высоколобых героинь средневековых гравюр хроническая анемия и туберкулез; прототипы рембрандтовских мифических героинь страдали подагрой. Даже беглый анализ информации, которую несут искусство и литература, свидетельствует, что человек все-таки изменялся. Нет, у него не отрастали ни крылья, ни плавники, но в разные времена он по-разному жил, старел и страдал от болезней. Много их отошло в прошлое недиагностированными, запомнились лишь самые губительные: чума, холера, проказа, оспа. С ними боролись жестоко. Вот что в летописи сказано о чуме, некогда поразившей Псков: «Бысть клич в Новгороде о псковичах, чтобы они ехали вон часа того из Новгорода с товарами, какие ни буди. А поймают гостя псковитянина на завтра в Новгороде его выведши за город сжечи и с товарами. И бысть заставе на псковской дороге, чтобы не ездили в Псков и ис Пскова в Новгород». Однако несмотря на санкции, пандемии губили людей больше, чем самые кровавые завоевательские походы. Надо ли убеждать кого-либо, мало-мальски знакомого с историей, что с опустошающими болезнями прошлого эпидемии более позднего времени несравнимы? Конечно, в этом большая заслуга медицины. Но любопытно, что основы профилактики чумы, например, были разработаны в 1894 году, когда «черная смерть» уже сама пошла на убыль; холера тоже начала сдавать свои позиции до того, как были открыты эффективные средства против нее. Особенно показательна история с проказой. В далеком прошлом ее жертвам подаяние бросали издали: любой контакт был чрезвычайно опасен. Все-таки в XII столетии в Европе насчитывалось 20 тысяч лепрозориев, где находили пристанищ два миллиона прокаженных! Очень большая цифра на фоне демографической ситуации того времени. Но к XVII-XVIII столетиям ужасная лепра потеряла свою силу: путешественники безбоязненно навещали остатки лепрозориев, а вскоре и последние из них были закрыты хоть средства против этого недуга по-прежнему не было. Но ведь возбудитель болезни из окружающей среды не исчез что же тогда произошло? Интересна в плане поиска ответа на этот вопрос повесть Николая Лескова «Несмертельный Голован», где описана одна из недиагностированных болезней прошлого: «Вскочит на теле прыщ, зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом смерть… Кончина приходил тихая, немучительная, только всем помиравшим до последне минутки хотелось пить… Однако человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, завтра сам заболевал, и в доме нередко ложились два или три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи». И тогда на «ниве смерти» появился милосердный Голован, шедший от дома к дому с ковшиком воды: болезнь его не брала. И такие «голованы» находились в каждом селе. В XV столетии в Европе от чумы погибла четверть населения, но пандемия шла не сплошняком, а пятнами. Как свидетельствуют историки, отдельные города оставались нетронутыми, в то время как окружающие села вымирали. Почему? Теперь есть возможность ответить на этот вопрос. В живом организме существуют антигены — носители информации, которые кодируют специальные белки, выполняющие защитную функцию. По так называемой первой антигенной системе людей можно разделить на четыре группы: А, В, А и О. В начале пятидесятых годов американский ученый Маурент обработал большой матриал, собранный еще во время первой мировой войны, относительно распространенния этих групп в Европе. Картиполучилась весьма своеобразная и непонятная и прояснилась лишь тогда, когда в антигене человеческой крови нулевой группы был выявлен чумный микроб. На карту, вычерченную Маурентом, была наложена карта известных из истории чумных пандемий: оказалось, что там, где они свирепствовали, людей с нулевой группой крови практически не осталось, а выжили и дали потомство имевшие группу В. Вот так и стало понятно, почему «черная смерть» перестала собирать щедрый урожай жертв, а вместе с тем прояснился один из механизмов эволюционного приспособления человеческого организма к окружающей среде. Итак, не в возбудителях дело: они были и будут — дело в специфике организма, на который возбудитель нападает, в, особенностях его клеточного строения. Кое-что об этом мы уже знаем. В клетках сущеетвуют «опорные» пункты для возбудителей столбняка, ботулизма, стафилококкового и других заражений — вещества ганглиозиды. «Молекулярные мишени» — таково их научное название — существуют, конечно, не для того, чтобы привлекать микроорганизмы, у них какие-то свои функции, но возбудители болезней используют их в качестве «замочных скважин», куда вкладывают свои «отмычки» — вещества, вступающие в реакцию с ганглиозидами. Мишенью для холеры является ганглиозид М; не подверженными эпидемиям оказывались люди, по какой-то причине его утратившие. Проведя селекцию человеческого рода в этом направлении, холера потеряла свою губительную силу, каждый год поступают сообщения о ее вспышках, но человечество отделывается лишь легким испугом. В этом плане можно уверенно сделать оптимистический прогноз, ибо сейчас практически мы все «несмертельные Голованы» по отношению к чуме, проказе, холере, оспе и ряду других болезней, отошедших либо отходящих в прошлое.

Все мы — мутанты