Гипоксия плода — причины, симптомы, диагностика и лечение

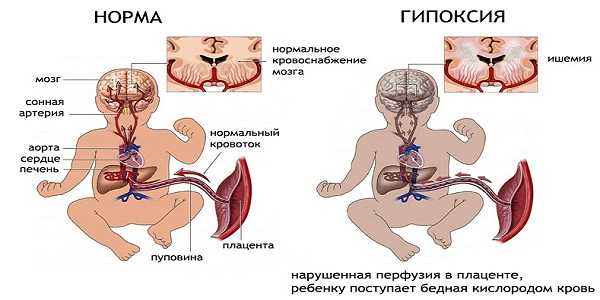

Гипоксия плода – внутриутробный синдром, характеризующийся комплексом изменений со стороны плода, обусловленных недостаточным поступлением кислорода к его тканям и органам. Гипоксия плода характеризуется нарушениями со стороны жизненно-важных органов, в первую очередь, ЦНС. Диагностика гипоксии плода включает проведение кардиотокографии, допплерометрии маточно-плацентарного кровообращения, акушерского УЗИ, амниоскопии. Лечение гипоксии плода направлено на нормализацию маточно-плацентарного кровотока, улучшение реологии крови; иногда данное состояние требует досрочного родоразрешения женщины.

Общие сведения

Гипоксия плода регистрируется в 10,5% случаев от общего числа беременностей и родов. Гипоксия плода может развиваться в различные сроки внутриутробного развития, характеризоваться различной степенью кислородной недостаточности и последствиями для организма ребенка. Гипоксия плода, развившаяся в ранние сроки гестации, вызывает пороки и замедление развития эмбриона. На поздних сроках беременности гипоксия сопровождается задержкой роста плода, поражением ЦНС, снижением адаптационных возможностей новорожденного.

Гипоксия плода

Причины гипоксии плода

Гипоксия плода может являться следствием широкого круга неблагоприятных процессов, происходящих в организме ребенка, матери или в плаценте. Вероятность развития гипоксии у плода повышается при заболеваниях материнского организма – анемии, сердечно-сосудистой патологии (пороках сердца, гипертонии), заболеваниях почек, дыхательной системы (хроническом бронхите, бронхиальной астме и др.), сахарном диабете, токсикозах беременности, многоплодной беременности, ИППП. Негативно на снабжении плода кислородом отражается алкоголизм, никотиновая, наркотическая и другие виды зависимости матери.

Опасность гипоксии плода возрастает при нарушениях плодово-плацентарного кровообращения, обусловленных угрозой выкидыша, перенашиванием беременности, патологией пуповины, фетоплацентарной недостаточностью, аномалиями родовой деятельности и других осложнениях беременности и родового процесса. К факторам риска в развитии интранатальной гипоксии относят гемолитическую болезнь плода, врожденные аномалии развития, внутриутробное инфицирование (герпетическая инфекция, токсоплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз и др.), многократное и тугое обвитие пуповины вокруг шейки ребенка, длительная по времени компрессия головки в процессе родов.

В ответ на гипоксию у плода, прежде всего, страдает нервная система, поскольку нервная ткань наиболее чувствительная к дефициту кислорода. Начиная с 6-11 недели развития эмбриона, недостаток кислорода вызывает задержку созревания головного мозга, нарушения в строении и функционировании сосудов, замедление созревания гематоэнцефалического барьера. Также гипоксию испытывают ткани почек, сердца, кишечника плода.

Незначительная гипоксия плода может не вызывать клинически значимых повреждений ЦНС. При тяжелой гипоксии плода развиваются ишемия и некрозы в различных органах. После рождения у ребенка, развивавшегося в условиях гипоксии, может наблюдаться широкий диапазон нарушений – от неврологических расстройств до задержки психического развития и тяжелых соматических отклонений.

Классификация гипоксии плода

По времени течения и скорости возникновения выделяют острую и хронически развивающуюся гипоксию плода.

Возникновение острой гипоксии плода обычно связано с аномалиями и осложнениями родового акта – стремительными или затяжными родами, прижатием или выпадением пуповины, длительным сдавлением головки в родовых путях. Иногда острая гипоксия плода может развиться в ходе беременности: например, в случае разрыва матки или преждевременной отслойки плаценты. При острой гипоксии стремительно нарастают нарушения функций жизненно важных органов плода. Острая гипоксия характеризуется учащением сердцебиения плода (более 160 уд. в мин.) или его урежением (менее 120 уд. в мин.), аритмией, глухостью тонов; усилением или ослаблением двигательной активности и т. д. Нередко на фоне острой гипоксии развивается асфиксия плода.

К хронической гипоксии приводит длительный умеренный дефицит кислорода, в условиях которого развивается плод. При хроническом дефиците кислорода возникает внутриутробная гипотрофия; в случае истощения компенсаторных возможностей плода развиваются те же нарушения, что и при остром варианте течения. Гипоксия плода может развиваться в ходе беременности или родов; отдельно рассматривается гипоксия, возникшая у ребенка после рождения вследствие болезни гиалиновых мембран, внутриутробной пневмонии и т. д.

С учетом компенсаторно-адаптационных возможностей плода гипоксия может приобретать компенсированные, субкомпенсированные и декомпенсированные формы. Поскольку при неблагоприятных условиях плод испытывает не только гипоксию, но и целый комплекс сложных нарушений обмена, в мировой практике данное состояние определяется как «дистресс-синдром», который подразделяется на дородовый, развившийся в родах и респираторный.

Проявления гипоксии плода

Выраженность изменений, развивающихся у плода под воздействием гипоксии, определяется интенсивностью и длительностью испытываемой кислородной недостаточности. Начальные проявления гипоксии вызывают у плода учащение сердцебиения, затем — его замедление и приглушенность тонов сердца. В околоплодных водах может появиться меконий. При гипоксии легкой степени увеличивается двигательная активность плода, при тяжелой – движения урежаются и замедляются.

При выраженной гипоксии у плода развиваются нарушения кровообращения: отмечается кратковременный тахикардия и подъем АД, сменяющиеся брадикардией и спадом АД. Реологические нарушения проявляются сгущением крови и выходом плазмы из сосудистого русла, что сопровождается внутриклеточным и тканевым отеком. В результате повышенной ломкости и проницаемости сосудистых стенок возникают кровоизлияния. Снижение тонуса сосудов и замедление кровообращение приводит к ишемизации органов. При гипоксии в организме плода развивается ацидоз, изменяется баланс электролитов, нарушается тканевое дыхание. Изменения в жизненно важных органах плода может вызывать его внутриутробную гибель, асфиксию, внутричерепные родовые травмы.

Диагностика гипоксии плода

Подозрение на то, что плод испытывает гипоксию, могут возникнуть при изменении его двигательной активности – беспокойном поведении, усилении и учащении шевелений. Длительная или прогрессирующая гипоксия приводит к ослаблению шевелений плода. Если женщина замечает такие изменения, ей следует немедленно обратиться к гинекологу, осуществляющему ведение беременности. При прослушивании сердцебиения плода акушерским стетоскопом врач оценивает частоту, звучность и ритм сердечных тонов, наличие шумов. Для выявления гипоксии плода современная гинекология использует проведение кардиотокографии, фонокардиографии плода, допплерометрии, УЗИ, амниоскопии и амниоцентеза, лабораторных исследований.

В ходе кардиотокографии удается отследить ЧСС плода и его двигательную активность. По изменению сердцебиения в зависимости от покоя и активности плода судят о его состоянии. Кардиотокография, наряду с фонокардиографией, широко применяется в родах. При допплерографии маточно-плацентарного кровотокаизучается скорость и характер кровотока в сосудах пуповины и плаценты, нарушение которого приводит к гипоксии плода. Кордоцентез под контролем УЗИ проводится для забора пуповинной крови и исследования кислотно-щелочного равновесия. Эхоскопическим признаком гипоксии плода может служить выявляемая задержка его роста. Кроме того, в процессе акушерского УЗИ оценивается состав, объем и цвет околоплодных вод. Выраженное многоводие или маловодие могут сигнализировать о неблагополучии.

Проведение амниоскопии и амниоцентеза через канал шейки матки позволяет визуально оценить прозрачность, цвет, количество околоплодной жидкости, наличие в ней включений (хлопьев, мекония), провести биохимические пробы (измерение рН, исследование содержания гормонов, ферментов, концентрации CO2). Амниоскопия противопоказана при предлежании плаценты, кольпите, цервиците, угрозе прерывания беременности. Непосредственная оценка амниотической жидкости осуществляется после ее излития в I периоде родов. В пользу гипоксии плода свидетельствует примесь в околоплодных водах мекония и их зеленоватый цвет.

Лечение гипоксии плода

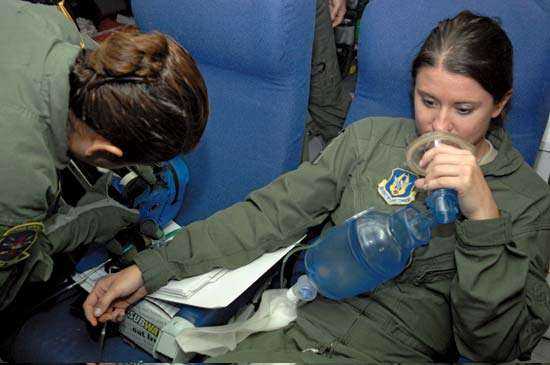

В случае выявления гипоксии плода беременная госпитализируется в акушерско-гинекологический стационар. Наличие гипоксии плода требует коррекции имеющейся акушерской и экстрагенитальной патологии матери и нормализации фетоплацентарного кровообращения. Беременной показан строгий покой, оксигенотерапия. Проводится терапия, направленная на снижение тонуса матки (папаверин, дротаверин, эуфиллин, гексопреналин, тербуталин), уменьшение внутрисосудистой свертываемости (дипиридамол, декстран , гемодериват крови телят, пентоксифиллин).

Хроническая гипоксия плода требует введения препаратов, улучшающих клеточную проницаемость для кислорода и метаболизм (эссенциальных фосфолипидов, витаминов Е, С, В6, глутаминовой кислоты, глюкозы), антигипоксантов, нейропротекторов. При улучшении состояния беременной и уменьшении явлений гипоксии плода беременной может быть рекомендована дыхательная гимнастика, аквагимнастика, УФО, индуктотермия. При неэффективности комплексных мер и сохранении признаков гипоксии плода на сроке свыше 28 недель показано родоразрешение в экстренном порядке (экстренное кесарево сечение).

Роды при хронической гипоксии плода ведутся с использованием кардиомниторинга, позволяющего своевременно применять дополнительные меры. При острой гипоксии, развившейся в родах, ребенку требуется реанимационная помощь. Своевременная коррекция гипоксии плода, рациональное ведение беременности и родов позволяют избежать развития грубых нарушений у ребенка. В дальнейшем все дети, развивавшиеся в условиях гипоксии, наблюдаются у невролога; нередко им требуется помощь психолога и логопеда.

Осложнения гипоксии плода

Профилактика гипоксии плода

Предупреждение развития гипоксии плода требует от женщины ответственной подготовки к беременности: лечения экстрагенитальной патологии и заболеваний органов репродуктивной системы, отказ от нездоровых привычек, рациональное питание. Ведение беременности должно осуществляться с учетом факторов риска и своевременным контролем за состоянием плода и женщины. Недопущение развития острой гипоксии плода заключается в правильном выборе способа родоразрешения, профилактике родовых травм.

www.krasotaimedicina.ru

симптомы, причины, лечение и диагностика

Гипоксия – это кислородное голодание, которое случается при недостаточном снабжении тканей человеческого организма кислородом или сбоях в тканевых процессах. Случается такое заболевание в последнее время очень часто и является основой многочисленных патологий. Непродолжительная гипоксия случается и во время отсутствия патологий, которые и приводят к нарушению транспортировки кислорода и поглощения его тканями. Чаще всего такое происходит во время резкого возрастания потребления кислорода, связанное с чрезмерной активностью.

Виды гипоксии тканей

Существует огромное количество форм гипоксии:

- гипоксическая;

- циркуляторная;

- дыхательная;

- тканевая;

- гемическая;

- перегрузочная;

- смешанная.

И каждая из этих форм может быть двух видов:

- Острая, чаще всего встречается при массовом кровотечении, инфаркте и других сложнейших состояний организма. Также она может случиться при перенасыщении организма углекислотой. В результате такого состояния происходят сбои в кровеносной системе, и результатом этого является неспособность тканей организма поглощать нужное количество кислорода.

- Хроническая гипоксия в большинстве случаев развивается при патологии в легочной ткани, что непосредственно связано со сбоями в легочной ткани, слабостью в работе сердца и недостаточным снабжением кровью тканей организма.

Причины проявления заболевания

Причин, вызывающих гипоксию тканей огромное количество. Происходит это в большей степени из-за недостаточного попадания кислорода в организм: если подняться на значительную высоту, во время работы под землей, в подводных лодках и водолазном снаряжении. Также она может быть спровоцирована закупоркой дыхательных путей инородным телом, слизью или же бронхиальным спазмом, при патологиях легких: отечность или воспалительный процесс. При закупорке дыхательных путей или других патологий, которые вызывают сбои вфункции дыхания, может случиться сильнейшее осложнение – асфиксия.

Какие признаки гипоксии тканей?

Недостаток кислорода больше всего ощущает нервная система. Если вдруг прекращается поступление кислорода в организм, первые признаки серьезных нарушений появляются в коре головного мозга и обнаружить их можно сразу же. При недостатке кислорода резко меняется клеточный обмен веществ. Происходят серьезные сбои в работе сердца, появляется нитевидный пульс. Но были случаи, когда сбои в работе сердца приводили к резкому побледнению кожи, резкому выделению пота, конечности становятся холодными и пациент падал в обморок.

При серьезных отравлениях, когда в организм поступает не кислород, а газ в самые кротчайшие сроки происходит прекращение работы важнейших органов – сердца и мозга. После того, как человек перенес одну из сложных форм гипоксии, его состояние определяется произошедшими изменениями, которые и возникли в мозге и тканях.

Диагностирование заболевания

Выявить признаки болезни можно при первом осмотре пациента. Перед тем как подобрать лечебный комплекс, кроме внешнего осмотра доктор назначает и лабораторные исследования:

- Пульсоксиметрию – таким способом определяется, насколько ткани насыщаются кислородом, в организме человека показатель должен быть не ниже 95%.

- Химический анализ крови. Этим методом удается проверить газовый состав, и оптимальный баланс кислот и щелочей в клетках тканей.

- Проводиться проверка качества вдыхаемого воздуха. Идет проверка на присутствие в нем тяжелых металлов, свободных радикалов и органических соединений.

Как лечить гипоксию?

В первую очередь больной должен обеспечить хорошую вентиляцию в своем жилище. Очень полезны прогулки на природе, где-нибудь за городом в лесу. Если же кислородное голодание вызвано вредным фактором, то в этом случае нужно предпринять серьезные меры в лечении.

В большинстве случаев гипоксия тканей возникает при наличии нескольких факторов. Именно по этой причине лечение должно быть направлено на устранение причины. Если говорить проще, то для каждого отдельного пациента подбирается индивидуальное лечение после тщательного обследования.

Для лечения гипоксии понадобятся такие меры:

- Применение кислородных концентратов и искусственная вентиляция легких.

- Переливание крови и употребление в пищу продуктов, в которых присутствует большое количество железа, для хорошей стимуляции кровообразования.

- Хирургическое вмешательство на сердце или на кровеносных сосудах, необходимую для того чтобы улучшить работу клапана и мышц сердца.

- Применение антидотов, которые помогут справиться с токсинами и в короткие сроки выведут их из организма и восстановит полезный баланс в крови.

В большинстве случаев при лечении гипоксии тканей назначают препараты, которые помогут искусственным путем насытить кислородом легкие, также никак не обойтись без лекарственных средств, помогающих восстановить равновесие полезных веществ в крови.

Также существуют народные методы лечения, которые не менее эффективны и полезны.

Лечение гипоксии народными методами

Самым известным и эффективным средство при лечении гипоксии тканей считается настойка боярышника. Также очень хорошо помогают настои из мокрицы, можно приготовить и принимать ежедневно брусничный отвар, именно он считается лучшим антигипоксантным средством.

Настой из мокрицы готовить очень легко. Понадобиться 25гр травы или сока. Залить 250гр кипятка и настаивать в термосе не менее 9 часов, принимать по 50мл в день 4 раза. В весенний период можно кушать салаты из мокрицы, они считаются лучшим средством.

Также очень полезно пить сок бородавчатой березы, если же не возможности пить сок, можно приготовить отвар: 50гр березовых листьев кипятить в 250мл воды, настоять и принимать отвар несколько раз в день перед едой.

Все эти народные методы станут прекрасным средством и для профилактики гипоксии, особенно для людей, которые редко бывают на свежем воздухе.

Гипоксия плода

У более 10% беременностей происходит гипоксия плода. Ее развитие может случиться на любом сроке беременности, охарактеризована она разной степенью нехватки кислорода и серьезными последствиями для будущего малыша. Если гипоксия появилась на ранних стадиях беременности, то это может вызвать порок сердца и замедленное развитие плода. На более поздних сроках она может сопровождаться задержкой роста эмбриона, поражением ЦНС и снижением возможностей адаптироваться к окружающему миру у ребенка.

Гипоксия плода может быть следствием огромного количества неблагоприятных процессов, которые происходят не только в организме будущего малыша, но и у матери.

Риск развития гипоксии повышается в случаях некоторых заболеваний у матери:

- Анемии;

- Патологий сердечно-сосудистой системы;

- Гипертонии и пороке сердца;

- Болезни почек;

- Токсикозе беременных;

- Сахарном диабете.

Если вдруг у будущей мамы есть подобные заболевания, она должна предупредить доктора о них, чтобы предотвратить развитие гипоксии плода. Регулярные обследования помогут держать под контролем насыщение клеток кислородом, и при необходимости укажут на то, что надо добавить в рацион нужные продукты или назначить соответствующее лечение.

Пожалуйста, оцените статью, помогите сделать сайт лучше

причины, симптомы, диагноз, лечение, последствия для организма и советы врачей

У многих из нас при подъеме на высоту перехватывает дыхание, а при нахождении в плохо проветриваемых помещениях появляется чувство усталости и легкого головокружения. Связано это с недостатком кислорода для наших органов. Если в перечисленных выше случаях это объясняется внешними факторами, то иногда недостаток кислорода встречается в виде болезни. Она может носить разный характер, степень тяжести и симптомы, порой может доходить до тяжелых последствий или до летального исхода. В данной статье рассматриваются основные характеристики понятия гипоксии, принципы и классификации гипоксических состояний, а также основные методы лечения и профилактики.

Определение

Гипоксия – состояние, при котором организм лишен снабжения кислородом на уровне тканей. Гипоксия классифицируется как обобщенная, затрагивающая весь организм, или локальная, затрагивающая определенные органы. Хотя гипоксия – заболевание патологического характера, различные уровни концентрации артериального кислорода относятся к допустимым в случае определенных физических состояний, например, при обучении гиповентиляции или активных физических упражнениях.

Экзогенная или гипоксическая гипоксия связана с подъемами на большую высоту, и это вызывает даже у здоровых людей высотную болезнь, приводящую к смертельным последствиям: отек легких и острый церебральный отек головного мозга. Гипоксия также встречается у здоровых людей при вдыхании смесей газов с низкой концентрацией кислорода, например, при подводном погружении во время использования систем замкнутого ребризера, которые контролируют содержание кислорода в подаваемом воздухе. Искусственно вызванное умеренное состояние гипоксии используется специально во время тренировок на больших высотах для развития адаптации как на системном, так и на клеточном уровне.

Гипоксия является распространенным осложнением у новорожденных, появившихся в результате преждевременных родов. Поскольку легкие у плода развиваются к концу третьего триместра, недоношенные дети часто рождаются со слаборазвитыми легкими. Младенцев с риском гипоксии помещают в инкубаторы, которые обеспечивают маленькие организмы кислородным питанием и положительным давлением в дыхательных путях.

Степень гипоксии

Выделяют несколько степеней патологии:

- Легкая. Проявляется при обычных физических нагрузках.

- Умеренная. Степень проявляется при хронической гипоксии в обычном состоянии.

- Тяжелая. Проявляется при остром приступе гипоксии и может привести к коме.

- Критическая. Сильное проявление гипоксии, может привести к летальному исходу.

Обобщенная гипоксия

При высотной болезни, когда гипоксия развивается менее прогрессивно, симптомы включают:

- усталость,

- онемение,

- покалывание конечностей,

- тошноту и аноксию.

При сильной гипоксии наблюдаются:

- путаница сознания,

- отсутствие ориентации,

- галлюцинации,

- поведенческие изменения,

- тянущие головные боли,

- сильная одышка,

- явно выраженная тахикардия,

- легочная гипертензия, приводящая к замедленному сердечному ритму, низкому кровяному давлению, что приводит к летальному исходу.

Гипоксия является результатом нарушения транспортировки O2 к клеткам. Параллельно наблюдается снижение парциального давления кислорода, нарушение газообмена в легких, снижение уровня гемоглобина, изменения в кровотоке до конечной ткани и проблемы с дыхательным ритмом.

Кислород в крови имеет постоянную связь с гемоглобином, поэтому любое вмешательство в эту молекулу-носитель препятствует доставке кислорода на периферию. Гемоглобин повышает кислородное содержание в крови примерно в 40 раз. Когда нарушается способность гемоглобина транспортировать кислород, возникает состояние гипоксии.

Ишемическая гипоксия

Ишемия, что означает недостаточный приток крови к тканям, также приводит к гипоксии. Это называется «ишемическая гипоксия», вызывающая эмболическое состояние. Данная гипоксия становится причиной сердечного приступа, который сокращает общий кровоток, что приводит к дальнейшим разрушениям в тканях. Недостаточный кровоток вызывает гипоксию местного характера, например при гангрене, у людей страдающих диабетом.

Гипоксемическая гипоксия

Гипоксемия – это гипоксическое состояние, при котором наблюдается недостаток кислорода в крови. Гипоксическая гипоксия развивается при нарушениях в дыхательном центре. Сюда относятся:

- респираторный алкалоз,

- шунтирование крови в легких,

- заболевания, мешающие полноценному функционированию легких, что приводит к несоответствию вентиляции и перфузии (V/Q),

- легочная эмболия,

- частичные изменения в кислородном давлении в окружающем воздухе или альвеолах легких.

Ее также называют экзогенной, этот вид гипоксии обусловлен малым содержанием кислорода в воздухе. Данный вид встречается при повышенных или пониженных высотах. Гипоксическую гипоксию можно разделить на гипобарическую и нормобарическую. Первая относится к случаям, когда человек попадает в условия разряженного воздуха и низкого давления, а также низкого содержания кислорода. Такое происходит в горах или на летательных аппаратах малой высоты, на которых летают без масок. Вторая относится к ситуациям, в которых нет изменения давления, но кислорода все равно в воздухе мало. Такое происходит в шахтах или других замкнутых помещениях.

Причины

Причины гипоксической гипоксии могут быть довольно разнообразны. Из основных можно выделить:

1) Разряженный воздух на высоте. Это одна из самых распространенных причин гипоксии, которая присутствует даже у здоровых людей.

2) Плохая вентиляция в замкнутых помещениях с большим количеством людей. Одна из самых частых бытовых причин гипоксической гипоксии.

3) Нахождение в помещениях, у которых отсутствует связь с внешним миром. Сюда можно отнести различные виды шахт, колодцев, а также подводных лодок.

4) Неисправность дыхательного аппарата в условиях сильной загазованности. Например, работа в задымленных помещениях при неисправном противогазе.

Симптомы

Симптомы и последствия гипоксии зависят от способности организма реагировать на недостаток кислорода, а также от степени протекающей гипоксии. Среди самых распространенных симптомов выделяют появление одышки, затруднение дыхания, а также дисфункцию некоторых органов. Также стоит выделить, что наиболее подвержена гипоксии нервная и сердечно-сосудистая система, что характеризуется учащенным или сниженным сердцебиением. При острой гипоксии возможно нарушение функционирования одного из полушарий головного мозга, что может привести к летальному исходу или необратимым изменениям. Если гипоксия хроническая, то она характеризуется появлением одышки при различных физических нагрузках. Возможно появление хронической усталости по причине недостатка кислорода для всех органов.

Виды гипоксических состояний

Выделяют две разновидности:

- Анемическая гипоксия.

Гемоглобин отвечает за транспортировку кислорода по всему телу. Дефицит гемоглобина приводит к анемии, которая вызывает анемическую гипоксию. Недостаточное содержание железа в организме является наиболее распространенной причиной анемии. Поскольку железо участвует в образовании гемоглобина, он будет вырабатываться в меньшем количестве из-за нехватки этого микроэлемента, которого в организме либо мало, либо оно плохо всасывается. Анемия, как правило, является хроническим процессом, который с течением времени компенсируется повышенным уровнем эритроцитов через усиленный эритропоэтин.

- Острая гипоксия.

Для выраженной гипоксической экзогенной гипоксии характерны учащение сердцебиения и дыхания, возникновение тахикардии, количество крови, проходящее через сердце, увеличивается также из-за того, что костный мозг выбрасывает в кровяной поток дополнительную порцию эритроцитов для поддержания нормального уровня кислорода в организме. При остром приступе гипоксической гипоксии организм направляет всю кровь на центральные органы, игнорируя второстепенные. В данном случае, если приступ будет ликвидирован в короткий промежуток времени, то человек может сохранить в норме свой организм. Если приступ не будет ликвидирован сразу, то можно опоздать с первой помощью и произойдут непоправимые реакции в организме, с возможным летальным исходом.

Хроническая гипоксия

Данная степень гипоксической гипоксии характерна в период тяжелых заболеваний, протекает довольно длительное время. Это главное отличие от острой гипоксии. При длительном периоде организм приспосабливается к условиям недостатка кислорода и начинает получать кислород для клеток новыми способами. В легких увеличивается сеть кровеносных сосудов, а кровь снабжается дополнительным гемоглобином. Сердце вынуждено перегонять огромные объемы крови и поэтому увеличивается в размерах. Если при острой гипоксии после устранения симптомов все органы возвращаются в свое обычное состояние, то при хронической гипоксии организм перестраивается навсегда.

Гистотоксическая гипоксия

Гистотоксическая гипоксия возникает, когда уровень кислорода в клетках соответствует пределам нормы, но клетки не могут его эффективно использовать, из-за не выполняющих свою функцию окислительных катализаторов фосфорилирования. Подобное происходит при отравлении цианидом.

Последствия гипоксии

Последствия гипоксической гипоксии очень разнообразны. Если клеткам организма не хватает кислорода, электроны преобразуются в пировиноградную кислоту в процессе ферментации молочной кислоты. Эта временная мера позволяет выделять небольшое количество энергии. Появление молочной кислоты (в тканях и крови) является показателем недостаточной оксигенации митохондрий, которая может быть вызвана гипоксемией, плохим кровообращением (например, шоком) или их сочетанием. Подобное состояние, имеющее длительную и тяжелую форму, приводит к гибели клеток. Легочная гипертензия неблагоприятно влияет на выживаемость при гипоксемии, в той степени, при которой повышенное среднее давление легочной артерии повышается. Хроническая гипоксемия увеличивает смертность при любой тяжести заболевания.

Проведенные многочисленные исследования у пациентов с гипоксемией продемонстрировали зависимость между ежедневными часами использования кислорода и выживаемостью. Есть основания полагать, что непрерывное 24-часовое использование кислорода у пациентов с гипоксией снизило бы процент смертности. Кислородные концентраторы идеально подходят для этой цели. Они просты в обслуживании и не требуют значительных затрат электричества. Являются постоянным источником кислорода и устраняют дорогостоящую транспортировку кислородных баллонов. В офисах и жилых помещениях оборудуют комнаты с контролируемым климатом, в которых температура и влажность поддерживаются на постоянном уровне. Кислород в этой системе всегда доступен.

Лечение гипоксии

Поскольку гипоксия является очень опасной болезнью, с возможным летальным исходом, ее лечению уделяют очень много внимания. Для лечения гипоксической гипоксии применяют комплексное лечение, которое включает в себя устранение причин возникновения болезни, а также корректировку работы системы кровоснабжения организма. Если гипоксия представлена в легкой форме, ее можно исправить путем проведения прогулок на свежем воздухе, а также усиления проветриваемости помещений.

В случае, если степень гипоксической гипоксии более серьезна, есть несколько комплексных методов лечения. Чаще всего применяют искусственное насыщение легких кислородом. При данном методе применяются различные кислородные подушки, маски, а также систему искусственной вентиляции легких. В дополнение к этому больному прописываются препараты, расширяющие дыхательные структуры.

fb.ru

Гипоксия симптомы, лечение, описание

Термином гипоксия называют патологическое состояние организма, обусловленное его кислородным голоданием в целом или отдельных тканей и органов.

Гипоксия может развиваться при недостаточном количестве кислорода в крови, при недостатке его в окружающей среде или при биохимических нарушениях процесса дыхания тканей.

Адаптация организма к гипоксии у каждого человека сугубо индивидуальна и поэтому кислородное голодание у пациентов вызывают различные осложнения, зависящие от состояния здоровья отдельных органов и всего организма.

Острая и хроническая формы гипоксии

Гипоксия может протекать как в острой, так и в хронической форме.

Острая форма гипоксии часто имеет кратковременный характер и возникает обычно при высокой двигательной активности. Такой вид гипоксии наблюдается при занятиях фитнесом или длительных пробежках. Возникающее при этом кислородное голодание быстро проходит, т.к. мобилизация здорового организма включает механизмы адаптации организма к гипоксии.

Острая форма гипоксии может развиться во время пребывания в душном помещении. Характерными признаками гипоксии в таком случае выступают сонливость, вялость, снижение концентрации внимания, зевота. Все это проходит при поступлении свежего воздуха или выходе из помещения.

Но довольно часто острая гипоксия вызывается патологическими процессами в организме. Такая форма может быть последствием сердечной недостаточности, отека легкого, отравления угарным газом или непроходимости дыхательных путей.

Острая гипоксия может пройти очень быстро, но может наблюдаться в течение нескольких дней.

Хроническая гипоксия часто наблюдается при болезнях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Степень выраженности хронической гипоксии зависит от локализации страдающего от гипоксии органа, продолжительности и типа патологии, особенностей организма и метаболических процессов в нем.

Хроническая гипоксия опасна тем, что приводит к снижению способности тканей усваивать кислород. Тем самым у человека снижаются шансы на выздоровление.

Это относится и к общему, и к локальному заболеванию, при котором поражается только определенная часть организма. Подобное относится к атеросклерозу, развитию тромбов, эмболии, опухолям и отекам.

Хроническая гипоксия может развиваться и длиться от нескольких недель, до нескольких месяцев.

Адаптация организма к гипоксии

При возникновении кислородного голодания в организме просыпается защитный механизм, работающий в направлении ликвидации или снижении выраженности гипоксии.

Эти процессы появляются уже в самой ранней стадии гипоксии. Подобные адаптационные механизмы называются экстренными. Если заболевание переходит в хроническую стадию, то процесс приспособления органов к гипоксии становится более сложным и длительным.

Экстренная адаптация заключается в транспортировке кислорода и субстратов обмена веществ и включении тканевого метаболизма.

Долговременная адаптация формируется медленнее и включает в себя корректировку функций легочных альвеол, кровотока легочной вентиляции, компенсаторное увеличение миокарда, гиперплазию костного мозга и накопление гемоглобина.

Классификация гипоксии

По длительности и интенсивности течения выделяют функциональную, деструктивную и метаболическую гипоксию.

Деструктивная гипоксия является тяжелой формой и приводит к необратимым изменениям в организме.

Функциональная гипоксия возникает при нарушении гемодинамики, т.е. в результате нарушения кровотока по различным причинам, например при переохлаждении, травмах, ожогах и пр.

Метаболическая гипоксия развивается как результат нарушения снабжения кислородом тканей. При этом в них происходит изменение обменных процессов.

И функциональная и метаболическая гипоксия имеют обратимый характер. Это значит, что после проведения необходимого лечения или изменения понуждающих к гипоксии факторов все процессы в организме восстанавливаются.

По причинам возникновения гипоксия подразделяется на:

- Экзогенную гипоксию, зависящую от парциального давления кислорода. К такому виду относится высотная гипоксия, развивающаяся при низком атмосферном давлении, например в горах. Высотная гипоксия может возникнуть в замкнутом пространстве – шахте, лифте, подводной лодке и пр. Причинами высотной гипоксии являются снижение содержания в крови кислорода и углекислого газа СО2, приводящие к усилению частоты и глубины вздоха.

- Респираторную гипоксию, возникающую на фоне дыхательной недостаточности.

- Гистотоксическую гипоксию, обусловленную неправильным использованием тканями кислорода.

- Гемическую, возникающую при анемии и подавлении гемоглобина угарным газом или окислителями.

- Циркуляционную гипоксию, развивающуюся при недостаточности кровообращения в сопровождении артериовенозного отличия по кислороду.

- Перегрузочную, причиной развития которой являются приступы эпилепсии, нагрузки от тяжелой работы и др. подобны причины.

- Техногенные гипоксии возникают при постоянном пребывании человека в экологически неудовлетворительной среде.

Часто встречаются в медицинской практике гипоксии головного мозга и гипоксии новорожденных.

Гипоксия головного мозга нарушает деятельность всего организма и в первую очередь центральной нервной системы.

Гипоксия у новорожденных встречается довольно часто в акушерской и гинекологической практике и имеет серьезные последствия. Основными причинами хронической гипоксии плода являются такие заболевания матери как сахарный диабет, анемия, профессиональная интоксикация, порки сердца и пр. заболевания.

К причинам хронической гипоксии плода относят осложненную беременность, вызванную расстройством маточно-плацентарного кровообращения. Кроме того патологическое развитие плода в виде гипотрофии, резус-конфликта, инфицирования плода при прорыве защитных барьеров и многоплодие также могут быть причинами хронической гипоксии плода.

Признаки гипоксии

Симптомы кислородного голодания выражаются постоянной усталостью и депрессией, сопровождающиеся бессонницей.

Отмечается ухудшение слуха и зрения, появляются головные боли и боли в груди. На электрокардиограмме выявляется синусовая аритмия. Пациенты испытывают отдышку, тошноту и дезориентацию в пространстве. Дыхание может быть тяжелым и глубоким.

В начальной стадии развития гипоксии головного мозга признаки ее выражаются высокой энергичностью, преходящей в эйфорию. Теряется самоконтроль за двигательной деятельностью. Признаки гипоксии головного мозга могут проявляться шаткой походкой, сердцебиением, бледностью, граничащей с синюшностью, или наоборот кожа становиться темно-красной.

Кроме общих для всех, признаки гипоксии головного мозга, по мере прогрессирования заболевания, выражаются обмороками, отеком головного мозга, отсутствием кожной чувствительности. Нередко такое состояние завершается комой с летальным исходом.

Любой вид гипоксии требует незамедлительного лечения, основанного на ликвидации ее причины.

promedicinu.ru

📌 Гипоксия — это… 🎓 Что такое Гипоксия?

патологический процесс, возникающий при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или нарушении его утилизации в процессе биологического окисления; важный компонент патогенеза многих заболеваний.

В зависимости от причин возникновения и механизмов развития выделяют следующие типы Г.: экзогенную (гипо- и нормобарическую), дыхательную (респираторную), сердечно-сосудистую (циркуляторную), кровяную (гемическую), тканевую (первично-тканевую) и смешанную. Гипобарическая экзогенная Г. возникает главным образом при подъеме на высоту (см. Высотная болезнь, Горная болезнь), когда снижается общее атмосферное давление и, соответственно, падает парциальное давление кислорода. Нормобарическая экзогенная Г. развивается при нормальном общем барометрическом давлении, но сниженном парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе, например при нахождении в небольших замкнутых помещениях, работах в шахтах, колодцах, при неисправностях систем кислородообеспечения в кабинах летательных аппаратов, подводных лодках. Патогенетической основой экзогенной Г. является артериальная гипоксемия, т.е. уменьшение напряжения кислорода в плазме артериальной крови, приводящее к недостаточному насыщению гемоглобина кислородом и снижению его содержания в крови. Дополнительное отрицательное влияние на организм может оказывать также гипокапния, нередко развивающаяся при Г. в результате компенсаторной гипервентиляции легких и приводящая к ухудшению кровоснабжения головного мозга, сердца, нарушениям электролитного баланса и Алкалозу. Дыхательная (респираторная) Г. возникает в результате недостаточности газообмена в легких в связи с альвеолярной гиповентиляцией, нарушениями вентиляционно-перфузионных отношений, при избыточном внутрилегочном шунтировании венозной крови или затруднении диффузии кислорода в легких. Патогенетической основой респираторной Г., как и экзогенной, является артериальная гипоксемия, в большинстве случаев сочетающаяся с гиперкапнией (см. Асфиксия). Сердечно-сосудистая (циркуляторная) Г. развивается при нарушениях кровообращения, приводящих к недостаточному кровоснабжению органов и тканей. Уменьшение количества крови, протекающей через капилляры в единицу времени, может быть обусловлено общей гиповолемией, т.е. уменьшением объема крови в сосудистом русле (при массивной кровопотере, обезвоживании организма и др.), и нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы. Расстройства сердечной деятельности могут являться следствием повреждения миокарда перегрузки сердца и нарушений экстракардиальной регуляции, приводящих к уменьшению минутного объема сердца. Циркуляторная Г. сосудистого происхождения может быть связана с чрезмерным увеличением емкости сосудистого русла вследствие пареза сосудистых стенок в результате экзо- и эндогенных токсических влияний, аллергических реакций, нарушений электролитного баланса, при недостаточности глюкокортикоидов, а также при нарушениях вазомоторной регуляции и других патологических состояниях, сопровождающихся падением тонуса кровеносных сосудов. Г. возникает также в связи с первичными расстройствами микроциркуляции (Микроциркуляция): распространенными изменениями стенок микрососудов, агрегацией форменных элементов крови, повышением ее вязкости, свертываемости и других факторов, затрудняющих продвижение крови через капиллярную сеть вплоть до полного Стаза. Иногда причиной нарушений микроциркуляции бывает избыточное артериоловенозное шунтирование крови, обусловленное спазмом прекапиллярных сфинктеров (например, при острой кровопотере). Циркуляторная Г. имеет локальный характер при недостаточном притоке крови к отдельному органу или участку ткани или затруднении оттока крови. При циркуляторной Г. гемодинамические показатели варьируют в широких пределах. Для газового состава крови в типичных случаях характерно нормальное напряжение и содержание кислорода в артериальной крови, снижение этих показателей в смешанной венозной крови и высокая артериовенозная разница по кислороду, Исключением бывают случаи распространенного прекапиллярного шунтирования, когда кровь переходит из артериальной системы в венозную, минуя обменные микрососуды, в результате чего в венозной крови остается много кислорода. Кровяная (гемическая) Г. возникает в результате уменьшения кислородной емкости крови при анемии, гидремии и при нарушении способности гемоглобина связывать, транспортировать и отдавать тканям кислород. Кислородная емкость крови понижается при гемодилюции различного происхождения, например в постгеморрагическом периоде, при вливании значительных объемов кровезамещающих жидкостей (см. Плетора). Нарушения транспорта кислорода кровью могут развиваться при качественных изменениях гемоглобина. Наиболее часто это наблюдается при отравлении окисью углерода (угарным газом), приводящем к образованию карбоксигемоглобина, отравлении метгемоглобинообразователями, а также при некоторых врожденных аномалиях гемоглобина.Для гемической Г. характерно сочетание нормального напряжения кислорода в артериальной крови с пониженным его объемным содержанием. Напряжение и содержание кислорода в венозной крови понижены.

Тканевая (первично-тканевая) Г. развивается вследствие нарушения способности клеток поглощать кислород или в связи с уменьшением эффективности биологического окисления в результате разобщения окисления и фосфорилирования (см. Дыхание тканевое). Утилизацию кислорода тормозят различные ингибиторы окислительных ферментов, например цианиды, сульфиды, тяжелые металлы, барбитураты, некоторые антибиотики, токсические вещества биологического происхождения и др. Причиной тканевой Г. может быть нарушение синтеза дыхательных ферментов при витаминной недостаточности, голодании, а также повреждение мембран митохондрий и других биологических структур при тяжелых инфекционных заболеваниях, уремии, кахексии, лучевых поражениях, перегревании; существенную роль в повреждении биомембран могут играть процессы свободно-радикального (неферментативного) окисления. Нередко тканевая Г. возникает как вторичный патологический процесс при Г. другого типа, приводящей к деструкции мембран. При тканевой Г., связанной с нарушением способности тканей поглощать кислород, его напряжение и содержание в артериальной крови может оставаться до известного момента нормальным, в венозной — превышать нормальные величины; артериовенозная разница по кислороду в этих случаях уменьшена. При резко выраженном разобщении окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи митохондрий потребление тканями кислорода может возрастать, но значительное увеличение теплообразования и рассеивания тепла приводит к энергетическому обесцениванию биологического окисления и дефициту макроэргических соединений. К разобщающим агентам относятся многие вещества экзо- и эндогенного происхождения: 2—4-динитрофенол, грамицидин, дикумарин, микробные токсины, ионы кальция и водорода при их избытке, свободные жирные кислоты и др.Смешанная Г. представляет собой сочетание двух или более основных типов Г. В некоторых случаях гипоксический фактор сам по себе отрицательно влияет на несколько звеньев транспорта и утилизации кислорода. Аналогичные состояния отмечаются при одновременном воздействии нескольких факторов, вызывающих Г. Нередко первично возникшая Г. любого типа, достигнув определенной степени, вызывает нарушения функции других органов и систем, участвующих в обеспечении биологического окисления, придавая Г. смешанный характер.

В клинической практике по скорости развития и продолжительности течения выделяют молниеносную Г., развивающуюся в течение десятков секунд, острую Г., возникающую за несколько минут или десятков минут, и хроническую Г., продолжающуюся неделями, месяцами и годами. По распространенности различают местную и общую Г. Местная Г. чаще связана с локальными нарушениями кровоснабжения; общая Г. любого типа носит распространенный характер, но разные органы и ткани поражаются в неодинаковой степени в связи со значительными различиями их устойчивости к гипоксии.

При воздействии на организм факторов, вызывающих Г., обычно быстро возникает ряд приспособительных реакций, направленных на ее предотвращение или устранение. Дыхательная система реагирует увеличением альвеолярной вентиляции за счет углубления, учащения дыхания и мобилизации резервных альвеол, одновременно усиливается легочный кровоток. Реакции системы кровообращения проявляются увеличением общего объема циркулирующей крови за счет опорожнения кровяных депо, увеличения венозного возврата и ударного объема, тахикардии, а также перераспределением кровотока, направленным на преимущественное кровоснабжение головного мозга, сердца и других жизненно важных органов. В крови реализуются резервные свойства гемоглобина, определяемые кривой взаимоперехода его окси- и дезоксиформ в зависимости от рО2 в плазме крови, рН, рСО2 и некоторых других физико-химических факторов, что обеспечивает достаточное насыщение крови кислородом в легких даже при значительном его дефиците и более полное отщепление кислорода в испытывающих Г. тканях. Кислородная емкость крови увеличивается также за счет усиленного выхода эритроцитов из костного мозга и активации эритроцитопоэза. Приспособительные механизмы на уровне систем утилизации кислорода проявляются в ограничении функциональной активности органов и тканей, непосредственно не участвующих в обеспечении биологического окисления, увеличении сопряженности окисления и фосфорилирования, усилении анаэробного синтеза АТФ за счет активации Гликолиза. Повторяющаяся Г. умеренной интенсивности способствует формированию состояния долговременной адаптации организма к Г., в основе которой лежит повышение возможностей систем транспорта и утилизации кислорода: стойкое увеличение диффузионной поверхности легочных альвеол, более совершенная корреляция легочной вентиляции и кровотока, компенсаторная гипертрофия миокарда, повышение содержания гемоглобина в крови, а также увеличение количества митохондрий на единицу массы клетки. При недостаточности или истощении приспособительных механизмов возникают функциональные и структурные нарушения вплоть до гибели организма. Метаболические изменения раньше всего наступают в энергетическом и углеводном обмене, уменьшается содержание в клетках АТФ при одновременном увеличении концентрации продуктов его гидролиза — АДФ, АМФ и неорганического фосфата; в некоторых тканях (особенно в головном мозге) еще раньше падает содержание креатинфосфата. Активируется гликолиз, вследствие чего снижается содержание гликогена и увеличивается концентрация пиру вата и лактата; этому способствуют также общее замедление окислительных процессов и затруднение процессов ресинтеза гликогена из молочной кислоты. Недостаточность окислительных процессов влечет за собой ряд других обменных сдвигов, нарастающих по мере углубления Г.; возникают метаболический Ацидоз, отрицательный азотистый баланс. При дальнейшем усугублении Г. угнетается и гликолиз, усиливаются процессы деструкции и распада. При острой Г. нарушения функций нервной системы обычно начинаются с расстройств наиболее сложных аналитико-синтетических процессов. Нередко отмечается эйфория, теряется способность адекватно оценивать обстановку. При углублении Г. возникают грубые нарушения высшей нервной деятельности. Уже на ранних стадиях Г. наблюдается расстройство координации вначале сложных, а затем и простейших движений, переходящее в адинамию. Нарушения кровообращения могут выражаться в тахикардии, ослаблении сократительной способности сердца, аритмиях вплоть до фибрилляции предсердий и желудочков. АД вначале может повышаться, затем прогрессивно падает вплоть до развития коллапса; возникают расстройства микроциркуляции. В системе дыхания после стадии активации наблюдаются диспноэтические явления (различные нарушения ритма и амплитуды дыхательных движений). После нередко наступающей кратковременной остановки развивается терминальное (агональное) дыхание — редкие судорожные вздохи, постепенно ослабевающие вплоть до полного прекращения. При молниеносной Г. большая часть клинических изменений отсутствует, т.к. быстро происходит полное прекращение жизненно важных функций и наступает клиническая смерть. Хроническая Г., возникающая при длительной недостаточности кровообращения, дыхания, при болезнях крови и других состояниях, сопровождающихся стойкими нарушениями окислительных процессов в тканях, проявляется повышенной утомляемостью, одышкой, сердцебиением при небольшой физической нагрузке, общим дискомфортом, постепенно развивающимися дистрофическими изменениями в различных органах и тканях. Прогноз определяется прежде всего степенью и длительностью Г., а также тяжестью поражения нервной системы. В качестве мер патогенетической терапии применяют вспомогательное или искусственное дыхание, введение кислорода под нормальным или повышенным давлением, переливание эритроцитной массы. Получают распространение Антиоксиданты — средства, направленные на подавление свободнорадикального окисления мембранных липидов, играющего существенную роль в гипоксическом повреждении тканей, и антигипоксанты, оказывающие непосредственное благоприятное действие на процессы биологического окисления.Устойчивость к Г. при необходимости работы в условиях высокогорья, в замкнутых помещениях и других специальных условиях может быть повышена специальными тренировками.

Библиогр.: Агаджанян Н.А. и Елфимов А.И. Функции организма в условиях гипоксии и гиперкапнии, М., 1986, библиогр.; Вторичная тканевая гипоксия, под ред. А.З. Колчинской, Киев, 1983, библиогр.; Гипоксия и индивидуальные особенности реактивности, под ред. В.А. Березовского, Киев, 1978, библиогр.; Лосев Н.И., Хитров Н.К. и Грачев С.В. Патофизиология гипоксических состояний и адаптации организма к гипоксии, М., 1982; Малкин В.Б. и Гиппенрейтер Е.Б. Острая и хроническая гипоксия, М., 1977, библиогр.; Меерсон Ф.З. Общий механизм адаптации и профилактики, М., 1973; Неговский В.А., Гурвич А.М. и Золотокрылина Е.С. Постреанимационная болезнь, М., 1987.состояние, возникающее при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или нарушении его утилизации в процессе биологического окисления.

Гипокси́я анеми́ческая (h. anaemica) — гемическая Г., развивающаяся при анемиях в случае значительного уменьшения количества эритроцитов или резкого понижения содержания в них гемоглобина.

Гипокси́я геми́ческая (h. haemica; греч. haima кровь; син. Г. кровяная) — Г., возникающая в результате уменьшения кислородной емкости крови; наблюдается при анемиях, гидремии и при нарушении способности гемоглобина связывать, транспортировать или отдавать тканям кислород (напр., при образовании карбоксигемоглобина, метгемоглобина).

Гипокси́я гистотокси́ческая (h. histotoxica; греч. histos ткань + toxikon яд) — тканевая Г., возникающая при некоторых отравлениях вследствие угнетения окислительно-восстановительных процессов в тканях.Гипокси́я диффузио́нная (h. diffusionalis) — Г., возникающая при дыхании атмосферным воздухом после наркоза закисью азота; объясняется снижением парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе вследствие быстрой диффузии закиси азота из тканей.

Гипокси́я дыха́тельная (h. respiratoria) — см. Гипоксия респираторная.

Гипокси́я засто́йная (h. congestiva) — циркуляторная Г., развивающаяся при застое крови, обусловленном расстройствами сердечной деятельности, увеличением емкости сосудистого русла, местными затруднениями оттока венозной крови и т.п.

Гипокси́я кровяна́я (h. haemica) — см. Гипоксия гемическая.

Гипокси́я молниено́сная (h. fulminans) — форма Г., проявляющаяся быстрой потерей сознания (за несколько десятков секунд) и прекращением жизненно важных функций организма; наблюдается, например, при полном отсутствии кислорода во вдыхаемом газе, при вдыхании паров синильной кислоты в высоких концентрациях и т.п.

Гипокси́я о́страя (h. acuta) — форма Г., возникающая при быстро развивающихся нарушениях поступления кислорода в организм, его транспорта к тканям или утилизации; проявляется в первую очередь расстройством функций высших отделов ц.н.с.

Гипокси́я плода́ (h. fetus) — см. Асфиксия плода.Гипокси́я респирато́рная (h. respiratoria; син. Г. дыхательная) — Г., возникающая в результате недостаточности газообмена в легких в связи с альвеолярной гиповентиляцией, нарушением вентиляционно-перфузионных отношений, затруднением диффузии кислорода через альвеолокапиллярную мембрану и т.п. при нормальном содержании кислорода во вдыхаемом воздухе.

Гипокси́я сме́шанная (h. mixta) — Г., обусловленная сочетанием двух или более основных патогенетических механизмов.

Гипокси́я тканева́я (h. texturalis) — Г., возникающая при нарушениях способности тканей утилизировать кислород крови или в связи с уменьшением эффективности биологического окисления из-за резкого ухудшения сопряженности окисления и фосфорилирования; наблюдается при некоторых отравлениях, эндокринопатиях, авитаминозах и т.д.

Гипокси́я хрони́ческая (h. chronica) — форма Г., возникающая при состояниях, сопровождающихся хронической недостаточностью кровообращения и (или) дыхания, при болезнях крови и других состояниях, приводящих к стойкому нарушению тканевого дыхания; проявляется повышенной утомляемостью, нарушениями деятельности ц.н.с., одышкой и сердцебиением при небольшой физической нагрузке, снижением иммунной реактивности.

Гипокси́я циркулято́рная (h. circulatoria) — Г., возникающая при нарушениях кровообращения, приводящих к недостаточному кровоснабжению тканей.

Гипокси́я экзоге́нная (h. exogena) — Г., возникающая при пониженном парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе.

dic.academic.ru

что это, симптомы и лечение

Что такое гипоксия? Гипоксия это проблема, что возникает, когда в головной мозг поступает меньше кислорода, чем должно. Причин этого состояния довольно много. Чем опасна гипоксия мозга, так это тем, что участки мозга, к которым не попадает кислород длительное время, начинают отмирать. Из-за повреждения клеток и тканей мозга человек может впасть в кому и даже умереть. Поэтому очень важно вовремя обратиться за помощью к специалистам.

Виды и причины развития проблемы

- молниеносная. Она развивается за очень короткий период. Иногда достаточно нескольких секунд;

- острая. Эта проблема возникает, если в организм попадают ядовитые вещества, возникла сильная кровопотеря или инфаркт. В таком состоянии кровь теряет свои свойства переносить кислород к органам и тканям;

- хроническая. Такая гипоксия мозга развивается при наличии патологий сердца и сосудов.

Причины кислородного голодания оказывают прямое влияние на симптомы болезни.

Специалисты выделяют такие факторы развития гипоксии:- Экзогенный. Проблема связана с неблагоприятными условиями окружающей среды. Например, когда в воздухе недостаточно кислорода и от этого страдает мозг и остальные органы. Такая проблема возникает при длительном нахождении в непроветриваемой комнате, а также у альпинистов, которые часто находятся в горной местности, где воздух разрежен.

- Тканевый. Он связан с нарушениями обмена веществ в тканях. При этом нарушается способность мягких тканей к поглощению кислорода, попадающего в организм.

- Дыхательный. Возникновение гипоксии мозга связано с ухудшением состояния органов дыхания.

- Циркуляторный. Кислородное голодание мозга развивается, если человек страдает патологиями сердца и сосудов. Лечить проблему можно, только используя методы для улучшения кровообращения. Лишь наладив работу всей системы, можно улучшить состояние пациента.

- Гемический. Патологический процесс развивается из-за анемии, при которой кровь теряет свои свойства доставки кислорода к органам и тканям.

Гипоксия мозга может возникать и у новорождённых детей. Эта проблема может возникнуть из-за полученных во время вынашивания ребенка травм.

У младенца гипоксия причины может иметь и такие:

- Анемия у матери. Это приводит к тому, что в кровь ребенка не поступает достаточно железа. Из-за этого у многих младенцев наблюдаются легкие проявления патологических изменений.

- Плацентарная недостаточность. Через плаценту плод из организма матери получает все необходимые питательные вещества. При нарушении обменных процессов сосуды мозга не получают необходимой дозы кислорода.

- если мать употребляет спиртные напитки или курит во время беременности;

- беременная постоянно переживает стрессы;

- при наличии болезней сердца и сосудов;

- при многоплодной беременности;

- из-за родовой травмы.

Развитие гипоксии у младенца диагностируют у десяти процентов беременных. Назначить дополнительные обследования могут, если преждевременно отслоилась плацента, воды имеют зеленый цвет, наблюдается обвитие пуповиной.

Некоторые причины гипоксии связаны с неправильным поведением женщины в период беременности. Поэтому каждая беременная должна понимать, что от ее образа жизни зависит жизнь и здоровье будущего ребенка.

Недостаточное насыщение организма плода кислородом вызывает множество патологических процессов и замедляет развитие жизненно важных органов и систем.

Основные симптомы патологии, в чем ее опасность

Симптомы кислородного голодания мозга позволяют точно определить наличие патологических нарушений. Если организм функционирует нормально, то головной мозг поглощает не меньше четвертой части всего кислорода. Если этот процесс нарушен, то могут возникнуть серьезные последствия.

Признаки кислородного голодания таковы:

- Повышенная возбудимость. При умеренных патологических нарушениях человек находится в состоянии эйфории, не может контролировать свои движения и речь.

- Меняется цвет кожи. У больного лицо бледное, а кожа приобретает синий оттенок либо наблюдается заметное покраснение. В таком состоянии мозг пытается сам избавиться от проблемы, что проявляется холодным потением.

- Затормаживается работа нервной системы. В этом состоянии симптомы при гипоксии мозга имеют довольно выраженный характер. Больного начинает тошнить, болит и кружится голова. И также происходит нарушение зрения, больной может потерять сознание.

- Перинатальное поражение мозга. Это тяжелая стадия развития проблемы, которая может закончиться отеком мозга. В таком состоянии человек теряет все рефлексы, нарушается работа всех органов и систем, больной впадает в кому.

Чем опасно кислородное голодание, должен знать каждый, ведь в большинстве случаев человек становиться инвалидом или даже умирает.

Гипоксия головного мозга приводит к нарушениям активности и функций органа. Какими будут последствия кислородного голодания, точно сказать невозможно. На последствия влияет длительность патологического состояния.

Если кома длилась недолго, то шансы на то, что последствия гипоксии можно обратить, есть. Хоть восстановление клеток происходит медленно, но полное выздоровление вполне может произойти, если человек не впадал в кому.

При длительной гипоксии мозга последствия будут очень серьезными. Продолжительность жизни человека с такой проблемой составляет год, а в некоторых случаях и меньше.

Последствия гипоксии мозга у взрослого человека связаны с тем, что не удается восстановить даже минимум речевых или двигательных функций.

При кислородном голодании мозг теряет свои неврологические способности. Лечащий врач должен определить наличие отклонений.

В зависимости от длительности гипоксического нарушения прогноз может отличаться:

- если больной не впал в коматозное состояние, то мозг может восстановиться. В зависимости от нарушений выздоровление может занять от нескольких дней до месяцев. В процессе лечения состояние больного быстро улучшается, но через несколько недель может наступить ухудшение с серьезными неврологическими нарушениями;

- неврологические функции восстанавливаются, но только частично, так как произошло отмирание клеток. В таком случае состояние больного улучшается, он может жить более-менее нормально;

- при временном частичном восстановлении функций органа больной продолжает находиться в коме и погибает в постреанимационном периоде.

Опасность мозговых нарушений у младенцев зависит от того, насколько пострадала центральная нервная система. Если возникла начальная степень повреждений, то у больного развивается перинатальная энцефалопатия.

При наличии отека мозга новорожденный погибает. В некоторых случаях состояние удается нормализовать, но ребенок, скорее всего, будет неусидчивым, гиперактивным, будет страдать расстройствами внимания и речи.

Гипоксия последствия имеет серьезные. Лечить проблему довольно трудно. Очень редко получается полностью устранить повреждения, обычно специалисты добиваются только устойчивой ремиссии. Очень важно начать лечение, как только появились первые симптомы гипоксии мозга.

Диагностика и лечение

Перед тем как лечить гипоксию, необходимо поставить диагноз и определить степень нарушений, так как гипоксия симптомы может иметь разные. Терапия направлена на восстановление кислородного снабжения мозга, а также на нормализацию работы органа.

Гипоксия головного мозга определяется с помощью лабораторных и инструментальных методов.

Для постановки диагноза «гипоксия головного мозга» назначают:

- Ультразвуковое исследование. Процедура позволяет выявить наличие гипоксии мозга у взрослых и младенцев. С помощью современных аппаратов можно заметить даже начальные стадии развития проблемы у плода. Исследование также позволяет определить кислородного голодания симптомы у взрослого.

- Пульсоксиметрию. С помощью специального аппарата можно выяснить, насколько кровь насыщена кислородом, узнать о наличии возможных нарушений.

- Исследование кислотно-щелочного баланса и кислорода в крови.

- Магниторезонансную томографию. Это самое информативное исследование, которое дает подробную информацию о состоянии головного мозга, наличии отека или отеков некротической ткани.

К симптомам гипоксии мозга надо относиться внимательно.

Кислородное голодание головного мозга лечится только после определения причины его возникновения. Лишь избавившись от причины, гипоксию головного мозга можно вылечить.

Что такое кислородное голодание, необходимо знать, чтобы вовремя оказать больному первую помощь. Главные гипоксии головного мозга симптомы — это потеря сознания и предобморочные состояния. При наличии первых признаков патологии необходимо обеспечить больному доступ к кислороду.

Если нет возможности надеть человеку кислородную маску, необходимо открыть окна и надеть свободную одежду, которая не будет препятствовать дыханию. Дальше следует доставка пострадавшего в медучреждение.

Лечение гипоксии головного мозга заключается в устранении провоцирующих факторов. Всегда пациентам назначают комплексы витаминов и препараты железа. Это необходимо для нормализации процессов кроветворения и обмена веществ.

В тяжелых случаях гипоксия головного мозга лечится:

- бронхорасширяющими препаратами;

- дыхательными аналептиками;

- антигипоксантами.

Гипоксия лечение может включать такое, как переливание крови и вентиляцию легких. Хирургическое вмешательство показано в самых крайних случаях.

Церебральная гипоксия очень часто включает использование дыхательной гимнастики. Хоть вылечить больного это не поможет, но самочувствие улучшит. Что делать в таком случае, расскажет специалист. Обычно назначают комплексы специально разработанной гимнастики. Она помогает устранить, какие симптомы гипоксия имеет.

Гимнастику подбирают индивидуально вместе с лечащим врачом. Существует специальная таблица, которая показывает, какие методики имеются. Среди них особой популярностью пользуются восточные практики и дыхательные упражнения. Вид гимнастики назначается с учетом того, какие кислородного голодания мозга симптомы беспокоят больного. Эта процедура позволяет предотвратить развитие осложнений патологического процесса.

Гипоксия — это опасная патология. Поэтому нормализовать состояние больного можно с помощью целого комплекса лечебных мероприятий. Помимо медикаментов и гимнастики, больной должен скорректировать свой образ жизни. Если возникла гипоксия мозга, в процессе лечения больной должен соблюдать все предписания врача, употреблять только здоровую пищу, часто гулять пешком.

В зависимости от того, какие типы гипоксии возникли, может быть разный результат. При молниеносной и острой форме проблема часто заканчивается летальным исходом.

Кислородного голодания причины могут быть разными, но некоторые из них можно устранить.

Необходимо соблюдать такие профилактические рекомендации:- чаще гулять на свежем воздухе. Желательно посещать парки или проводить время за городом;

- проветривать жилое помещение независимо от времени года;

- регулярно проходить полное обследование. Это поможет своевременно определить признаки гипоксии и других патологий и устранить их до развития опасных состояний;

- нормализовать уровень физической активности;

- употреблять фрукты и овощи на протяжении года. Чтобы избежать авитаминоза, принимать витаминно-минеральные комплексы;

- отказаться от употребления спиртных напитков и курения.

Как проявляется данная проблема, должен знать каждый. Это поможет своевременно обратиться за помощью и избежать опасных осложнений.

Очень часто эта патология приводит к смерти больного, поэтому лучше следовать профилактическим рекомендациям, которые помогут предотвратить развитие этой страшной патологии.

boleznikrovi.com

Гипоксия мозга симптомы, лечение, описание

Гипоксией головного мозга называется патологический недостаток в кислороде, испытываемый его тканями. Недостаточное содержание кислорода в головном мозге приводит к серьезным последствиям, таким как кома или смерть пациента. Причем при мгновенно развившейся гипоксии летальный исход происходит внезапно.

Признаки гипоксии мозга и методы лечения имеют прямую зависимость от причины возникновения дефицита кислорода.

Гипоксия мозга: причины

Как было сказано ранее первая и основная причина гипоксии мозга это недостаток кислорода, важнейшего компонента для жизнедеятельности мозга, а значит и человека.

Причинами гипоксии мозга могут быть профессиональная деятельность – работа в шахтах, служба в подводных лодках и пр. занятия, связанные с недостатком поступления кислорода, непроходимость дыхательных путей в результате попадания в них инородных тел или слизи. Гипоксией мозга часто страдают альпинисты и верхолазы.

Гипоксия мозга может возникнуть из-за нарушения мозгового кровообращения, сердечно-сосудистой недостаточности, при поперечной блокаде сердца. Помимо этого она может проявиться как осложнение вовремя и после операций на магистральных сосудах и сердце.

Гипоксия может также развиться на фоне недостатка некоторых витаминов в организме.

Кроме того распространенными причинами гипоксии мозга являются вдыхание или отравление угарным газом, параличи, вызывающие нарушение функций дыхательных мышц, сдавливание области горла – удушение.

Виды гипоксии головного мозга

В зависимости от причин выделяют следующие виды гипоксии мозга – рассеянная гипоксия, ишемический инсульт, глобальная церебральная ишемия и центральная церебральная ишемия.

Наиболее распространенная рассеянная гипоксия с нарушением функций от малого до среднего уровня тяжести является результатом низкой концентрации кислорода в крови.

При нарушении кровообращения на отдельном участке мозга возникает центральная церебральная ишемия. Подобный вид гипоксии наблюдается при аневризме, закупорке сосудов тромбом. Центральная церебральная гипоксия мозга практически всегда присутствует при клинических инфарктах.

Ишемический инсульт возникает при недостатке кислорода из-за нарушенийя кровотока, и захватывает многие участки мозга.

Глобальная ишемия обусловлена полным прекращением обеспечения кровью головного мозга.

По характеру течения определяют острую и хроническую гипоксию мозга.

Признаки гипоксии имеют различную окраску и характеризуют причину возникновения, длительность течения и форму выраженности – острую или хроническую стадию болезни.

Острая гипоксия мозга возникает в течение нескольких минут или часов от начала поражения мозга причинным фактором.

Хроническая гипоксия мозга может формироваться длительно, порою несколько лет. При этом в организме срабатывает адаптационный механизм, позволяющий приспосабливаться к хроническому недостатку кислорода. Поэтому пациенты не всегда знают о начале заболевания и долго не ощущают острых симптомов. В связи с этим хроническая гипоксия мозга постепенно приводит к его поражению, имеющему необратимый характер.

При острой гипоксии мозга клинические симптомы выражены ярко, развитие тяжелое, влекущее необратимые последствия для всего организма. Причинами острой гипоксии мозга могут быть масштабные кровотечения, инфаркт миокарда, отравления угарным газом и другие резко возникающие патологические состояния, при которых сокращается доставка кислорода в мозг.

Признаки гипоксии мозга

Первые симптомы кислородного голодания мозга выражаются снижением умственных способностей и качества кратковременной памяти.

На первом этапе развития гипоксии мозга у пациентов наблюдается повышенная возбудимость, выражающаяся чрезмерной энергичностью, переходящей в эйфорию. При этом возникают нарушения когнитивных функций – мыслить, ориентироваться в пространстве, разговаривать, выражать свои мысли и пр. действия, позволяющие контролировать собственное поведение.

Кроме того симптоматика выражается учащенным сердцебиением, нарушением походки.

В начальной стадии гипоксии мозга у больного отмечается побледнение кожных покровов с преобладанием синюшного оттенка. Но порою отмечается и потемнение их до темно-красного. В этот период часто отмечается такая симптоматика как холодный пот.

В дальнейшем происходит нарушение деятельности нервной системы.

Развитие гипоксии мозга сопровождается постоянным головокружением и тошнотой. Нередко возникают беспричинные рвоты.

На второй стадии развития кислородного голодания нарушается зрение, отмечаются частые потемнения в глазах и обмороки.

Тяжелое течение гипоксии приводит к отеку головного мозга, чем вызывает основательные расстройства мозговой деятельности из-за утраты условных и безусловных рефлексов.

Если гипоксия прогрессирует, и концентрация кислорода для мозга не увеличивается, происходит потеря кожной чувствительности и прекращение функционирования всего организма в целом. Результатом подобного состояния становится кома или смерть.

Диагностика и лечение

Для эффективности лечения гипоксии мозга, прежде всего, необходимо выявить причины кислородного недостатка и провести необходимую диагностику состояния органа и организма в целом.

Для этого исследуется анализ крови, измеряется на электрокардиограмме активность сердца, анализируется работа клеток мозга на электроэнцефалограмме, проводится эхокардиограмма. Кроме того используется магнитно-резонансная и компьютерная томография головы, выявляется насыщенность крови кислородом с помощью пульсоксиметрии и другие исследования по показаниям.

Медикаментозное лечение гипоксии мозга назначает только врач, учитывающий причины и тяжесть гипоксии мозга. Легкая форма гипоксии чаще всего проходит при прогулках на свежем воздухе и использовании лечебной дыхательной гимнастики.

Лечение гипоксии мозга народными средствами

Использование в лечении гипоксии мозга народных средств это лишь дополнительные рычаги регулирования уровня кислорода. Основное лечение как мы уже говорили, назначает врач. Но некоторые мероприятия и травы способны помочь справиться с болезнью.

Для очищения атеросклеротических отложений в кровеносных сосудах необходимо употреблять в пищу как можно больше сырых овощей и фруктов.

В лечение гипоксии мозга народными средствами можно применять рябину черную и калину для расширения русла сосудов.

Для стимуляции работы мозга рекомендуется использовать такие травы как тимьян, хвощ полевой, пустырник, барвинок. Успешно применяется береза бородавчатая, мокрица.

Лечение гипоксии мозга народными средствами должно бы согласовано с лечащим врачом, т.к. степень и причины заболевания не всегда могут корректироваться только народной медициной.

Для профилактики необратимых нарушений в головном мозге необходимо ежедневно проводить на свежем воздухе не менее двух часов. И постараться исключить все факторы провоцирующие гипоксию мозга.

promedicinu.ru