Мембрана (биология) — это… Что такое Мембрана (биология)?

- У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана

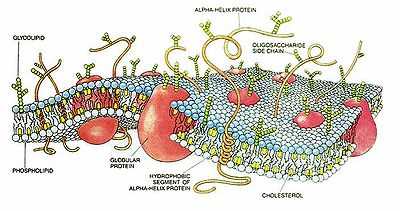

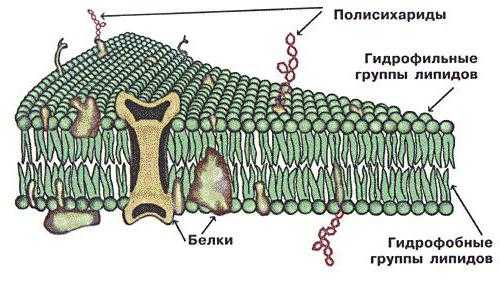

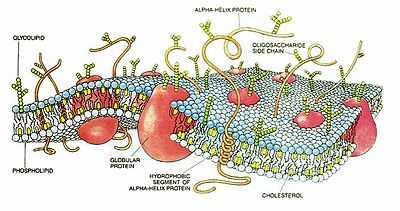

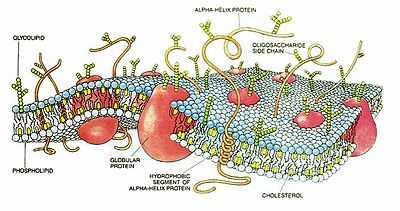

Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и желтые спирали). Желтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерола Желто-зеленые цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликс

Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и желтые спирали). Желтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерола Желто-зеленые цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликсКле́точная мембра́на (или цитолемма, или плазмолемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая ее целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды.

Основные сведения

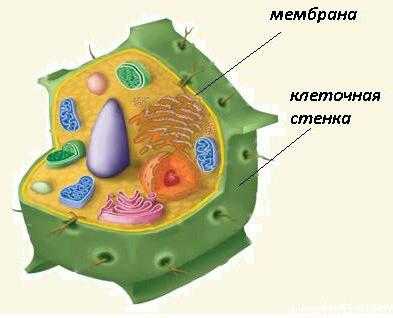

Клеточная стенка, если таковая у клетки имеется (обычно есть у растительных клеток), покрывает клеточную мембрану.

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») часть. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют, пожалуй, археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7-8 нм.

Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погруженные одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки, и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров и рецепторов.

Функции биомембран

- барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость означает, что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Избирательная проницаемость обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами.

- транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Транспорт через мембраны обеспечивает: доставку питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секрецию различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке соответствующего pH и ионной концентрации, которые нужны для работы клеточных ферментов.

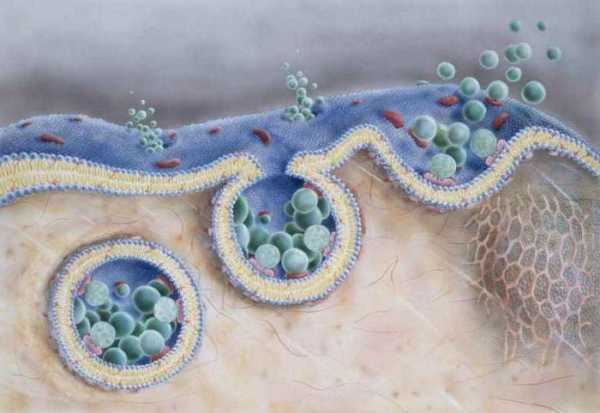

Частицы, по какой-либо причине не способные пересечь фосфолипидный бислой (например, из-за гидрофильных свойств, так как мембрана внутри гидрофобна и не пропускает гидрофильные вещества, или из-за крупных размеров), но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортеры) и белки-каналы или путем эндоцитоза.

При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии, путем диффузии. Вариантом этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.

Активный транспорт требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивают в клетку ионы калия (K+) и выкачивают из неё ионы натрия (Na+).

- матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие;

- механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях). Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

- энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки;

- рецепторная — некоторые белки, сидящие в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетке воспринимает те или иные сигналы).

Например, гормоны, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы. Нейромедиаторы (химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов) тоже связываются с особыми рецепторными белками клеток-мишеней.

- ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.

- осуществление генерации и проведения биопотенциалов.

С помощью мембраны в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса.

- маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

Структура и состав биомембран

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов», которые связаны с заряженной гидрофильной «головой». Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором», препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку. Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются.

Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён.

Мембранные органеллы

Это замкнутые одиночные или связанные друг с другом участки цитоплазмы, отделённые от гиалоплазмы мембранами. К одномембранным органеллам относятся эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы; к двумембранным — ядро, митохондрии, пластиды. Снаружи клетка ограничена так называемой плазматической мембраной. Строение мембран различных органелл отличается по составу липидов и мембранных белков.

Избирательная проницаемость

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью: через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, глицерол и ионы, причем сами мембраны в известной мере активно регулируют этот процесс-одни вещества пропускают, а другие нет. существует четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или их из клеки наружу:диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, т.е. не требуют затрат энергии; два последних-активные процессы, связанные с потреблением энерги.

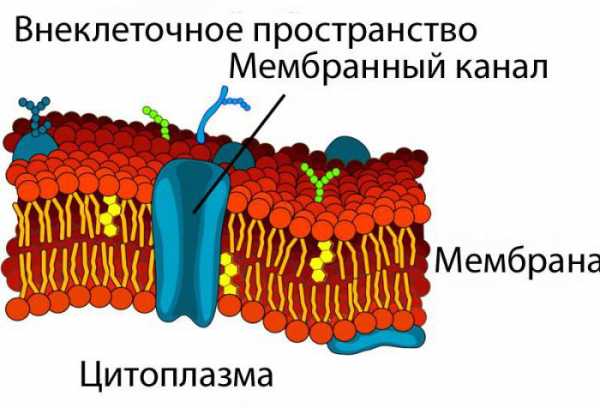

Избирательная проницаемость мембраны при пассивном транспорте обусловлена специальными каналами — интегральными белками. Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы. Относительно градиента концентрации молекулы этих элементов движутся в клетку и из неё. При раздражении каналы натриевых ионов раскрываются, и происходит резкое поступление в клетку ионов натрия. При этом происходит дисбаланс мембранного потенциала. После чего мембранный потенциал восстанавливается. Каналы калия всегда открыты, через них в клетку медленно попадают ионы калия.

Ссылки

- Bruce Alberts, et al. Molecular Biology Of The Cell. — 5th ed. — New York: Garland Science, 2007. — ISBN 0-8153-3218-1 — учебник по молекулярной биологии на англ. языке

- Рубин А.Б. Биофизика, учебник в 2 тт.. — 3-е издание, исправленное и дополненное. — Москва: издательство Московского университета, 2004. — ISBN 5-211-06109-8

- Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: перевод с англ. = Biomembranes. Molecular structure and function (by Robert B. Gennis). — 1-е издание. — Москва: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0

- Иванов В.Г., Берестовский Т.Н. Липидный бислой биологических мембран. — Москва: Наука, 1982.

- Антонов В.Ф., Смирнова Е.Н., Шевченко Е.В. Липидные мембраны при фазовых переходах. — Москва: Наука, 1994.

См. также

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА — это… Что такое КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА?

- КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА

- КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА

цитоплазматическая мембрана, плазматическая мембрана, плазмалемма (cytolemma, plasmalemma), мембрана, отделяющая цитоплазму клетки от наруж. среды или от оболочки клетки (в растит, клетках). Органоид клетки. Толщина К. м. 7—10 нм (о строении К. м. (см. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ). К. м- формируется в гранулярной эндоплазматич. сети, затем модифицируется в аппарате Гольджи. Играет важную роль в обмене веществ между клеткой и внеш. средой, движении клеток и сцеплении их друг с другом. Полупроницаема: сквозь неё практически свободно проходит вода, скорость диффузии др. веществ прямо пропорциональна их растворимости в липидах и обратно пропорциональна их мол.

массе. Для высокомол. веществ К. м. практически непроницаема. Перенос полярных молекул и ионов по градиенту концентрации происходит с помощью спец. белков-переносчиков, кол-во к-рых специфично для каждого типа клеток. Аминокислоты, глюкоза, ионы К+ и Na+ переносятся через К. м. против градиента концентрации с затратой энергии АТФ или трансмембранного потенциала (см. ИОННЫЕ КАНАЛЫ, ИОННЫЕ НАСОСЫ, ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ). К. м. живых клеток заряжена (положит, заряд снаружи, разность потенциалов 20—100 мВ).

.(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.)

кле́точная мембра́на (цитоплазматическая мембрана), структура, отделяющая цитоплазму клетки от внешней среды, а у растительных клеток – от клеточной оболочки. Она имеет толщину 8—12 нм и состоит из 3 слоёв. Мембрана обладает избирательной проницаемостью (полупроницаемостью): пропускает в клетку воду, ионы, питательные вещества, а из клетки – продукты обмена; при этом высокомолекулярные вещества через мембрану не проходят. Таким образом, клеточная мембрана регулирует транспорт веществ в клетку и из клетки. Кроме того, различные соединения и твёрдые частицы могут поступать в клетку путём пиноцитоза и фагоцитоза. У большинства клеток мембрана имеет микроворсинки, выросты, выпячивания и впячивания. Только у эритроцитов мембрана гладкая. В случае любого повреждения (нарушения целостности) мембраны клетка погибает. В формировании клеточной мембраны участвуют эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи..(Источник: «Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006.)

.

- КЛЕТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

- КЛЕТОЧНАЯ ОБОЛОЧКА

Смотреть что такое «КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА» в других словарях:

КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА — то же, что плазматическая мембрана … Большой Энциклопедический словарь

клеточная мембрана — клеточная мембрана. См. плазмалемма. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

клеточная мембрана — — [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN cell membrane … Справочник технического переводчика

Клеточная мембрана — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана. Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофобным «головкам» фосфолипидов, а присоединённые к ним линии гидрофильны … Википедия

клеточная мембрана — то же, что плазматическая мембрана. * * * КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА, то же, что плазматическая мембрана (см. ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА) … Энциклопедический словарь

клеточная мембрана — см. Клеточная оболочка … Большой медицинский словарь

КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА — то же, что плазматическая мембрана … Естествознание. Энциклопедический словарь

Клеточная мембрана — (cytolemma) – оболочка поверхности клетки, обеспечивающая ее целостность и регуляцию обмена веществ путем избирательной проницаемости; основные функции: барьерная, транспортная и регуляторная … Словарь терминов по физиологии сельскохозяйственных животных

Клеточная мембрана плазматическая м плазмалемма — Клеточная мембрана, плазматическая м., плазмалемма * клетачная мембрана, плазматычная м., плазмалема * cell membrane or plasmalemma or cytolemma мембрана (может быть различных типов), отделяющая цитоплазму от наружной среды или клеточной стенки… … Генетика. Энциклопедический словарь

Клеточная оболочка — Клеточная стенка жёсткая оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. Обнаруживается у большинства бактерий, архей, грибов и растений. Животные и многие… … Википедия

dic.academic.ru

Клеточная мембрана — Википедия. Что такое Клеточная мембрана

Модель клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики — гидрофильные «головки» фосфолипидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобные «хвосты». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и жёлтые спирали). Жёлтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерина. Жёлто-зелёные цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликсКле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмалемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.

Основные сведения

Клеточная стенка, если таковая у клетки имеется (обычно есть у растительных клеток), покрывает клеточную мембрану.

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») части. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют, пожалуй, археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7—8 нм.

Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погружённые одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров и рецепторов.

История исследования

В 1925 году Гортер и Грендель с помощью осмотического удара получили так называемые «тени» эритроцитов — их пустые оболочки. Тени сложили в стопку и определили площадь их поверхности. Затем с помощью ацетона выделили из оболочек липиды и определили количество липидов на единицу площади эритроцита — этого количества хватило на сплошной двойной слой. Хотя этот эксперимент привёл исследователей к правильному выводу, ими было допущено несколько грубых ошибок — во-первых, с помощью ацетона нельзя выделить абсолютно все липиды, а во-вторых, площадь поверхности была определена неправильно, по сухому весу. В данном случае минус на минус дал плюс, соотношение определяемых показателей случайно оказалось верным и был открыт липидный бислой.

Эксперименты с искусственными билипидными пленками показали, что они обладают высоким поверхностным натяжением, гораздо большим, чем в клеточных мембранах. То есть в них содержится что-то, что снижает натяжение — белки. В 1935 году Даниэлли и Доусон представили научному сообществу модель «сендвича», которая говорит о том, что в основе мембраны лежит липидный бислой, по обеим сторонам от которого находятся сплошные слои белков, внутри бислоя ничего нет. Первые электронно-микроскопические исследования 1950-х годов подтвердили эту теорию — на микрофотографиях были видны 2 электронно-плотных слоя — белковые молекулы и головки липидов и один электронно-прозрачный слой между ними — хвосты липидов. Дж. Робертсон сформулировал в 1960 году теорию унитарной биологической мембраны, в которой постулировалось трёхслойное строение всех клеточных мембран.

Но постепенно накапливались аргументы против «бутербродной модели»:

- накапливались сведения о глобулярности плазматической мембраны;

- оказалось, что структура мембраны при электронной микроскопии зависит от способа её фиксации;

- плазматическая мембрана может различаться по структуре даже в одной клетке, например в головке, шейке и хвосте сперматозоида;

- «бутербродная» модель термодинамически не выгодна — для поддержания такой структуры нужно затрачивать большое количество энергии, и протащить вещество через мембрану очень сложно;

- количество белков, связанных с мембраной электростатически, очень небольшое, в основном белки очень тяжело выделить из мембраны, так как они погружены в неё.

Всё это привело к созданию в 1972 году С. Д. Сингером (S. Jonathan Singer) и Г. Л. Николсоном (Garth L. Nicolson) жидкостно-мозаичной модели строения мембраны. Согласно этой модели белки в мембране не образуют сплошной слой на поверхности, а делятся на интегральные, полуинтегральные и периферические. Периферические белки действительно находятся на поверхности мембраны и связаны с полярными головками мембранных липидов электростатичесткими взаимодействиями, но никогда не образуют сплошной слой. Доказательствами жидкостности мембраны служат методы FRAP, FLIP и соматическая гибридизация клеток, мозаичности — метод замораживания-скалывания, при котором на сколе мембраны видны бугорки и ямки, так как белки не расщепляются, а целиком отходят в один из слоёв мембраны.

Функции

- Барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой[1]. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость означает, что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Избирательная проницаемость обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами.

- Транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки[1]. Транспорт через мембраны обеспечивает: доставку питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секрецию различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке оптимального pH и концентрации ионов, которые нужны для работы клеточных ферментов.

Частицы, по какой-либо причине неспособные пересечь фосфолипидный бислой (например, из-за гидрофильных свойств, так как мембрана внутри гидрофобна и не пропускает гидрофильные вещества, или из-за крупных размеров), но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортёры) и белки-каналы или путём эндоцитоза.

При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии по градиенту концентрации (градиент концентрации указывает направление увеличения концентрации) путём диффузии. Вариантом этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.

Активный транспорт требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивает в клетку ионы калия (K+) и выкачивает из неё ионы натрия (Na+). - Матричная — обеспечивает определённое взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие.

- Механическая — обеспечивает автономность клетки, её внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях). Большую роль в обеспечении механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

- Энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки.

- Рецепторная — некоторые белки, находящиеся в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или иные сигналы).

Например, гормоны, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы. Нейромедиаторы (химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов) тоже связываются с особыми рецепторными белками клеток-мишеней. - Ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.

- Осуществление генерации и проведения биопотенциалов.

С помощью мембраны в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса. - Маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединёнными к ним разветвлёнными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

Структура и состав биомембран

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов», которые связаны с заряженной гидрофильной «головой». Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором», препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку.

Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются. Рядом с белками находятся аннулярные липиды — они более упорядочены, менее подвижны, имеют в составе более насыщенные жирные кислоты и выделяются из мембраны вместе с белком. Без аннулярных липидов белки мембраны не работают.

Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, в наружном содержатся преимущественно фосфатидилинозитол, фосфатидилхолин, сфингомиелины и гликолипиды, во внутреннем — фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозитол. Переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён, но может происходить спонтанно, примерно раз в 6 месяцев или с помощью белков-флиппаз и скрамблазы плазматической мембраны. Если в наружном слое появляется фосфатидилсерин, это является сигналом для макрофагов о необходимости уничтожения клетки.

Мембранные органеллы

Это замкнутые одиночные или связанные друг с другом участки цитоплазмы, отделённые от гиалоплазмы мембранами. К одномембранным органеллам относятся эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы; к двумембранным — ядро, митохондрии, пластиды. Строение мембран различных органелл отличается по составу липидов и мембранных белков.

Избирательная проницаемость

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью: через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, глицерол и ионы, причем сами мембраны в известной мере активно регулируют этот процесс — одни вещества пропускают, а другие нет. Существует четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или вывода их из клетки наружу: диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, то есть не требуют затрат энергии; два последних — активные процессы, связанные с потреблением энергии.

Избирательная проницаемость мембраны при пассивном транспорте обусловлена специальными каналами — интегральными белками. Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы. Относительно градиента концентрации молекулы этих элементов движутся в клетку и из неё. При раздражении каналы натриевых ионов раскрываются, и происходит резкое поступление в клетку ионов натрия. При этом происходит дисбаланс мембранного потенциала. После чего мембранный потенциал восстанавливается. Каналы калия всегда открыты, через них в клетку медленно попадают ионы калия.

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 Твердислов В. А., Яковенко Л. В. Физика биологических мембран // Школьникам о современной физике. Акустика. Теория относительности. Биофизика. — М., Просвещение, 1990. -ISBN 5-09-001323-3. — Тираж 200 000 экз. — С. 131-158

Литература

- Антонов В. Ф., Смирнова Е. Н., Шевченко Е. В. Липидные мембраны при фазовых переходах. — М.: Наука, 1994.

- Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: перевод с англ. = Biomembranes. Molecular structure and function (by Robert B. Gennis). — 1-е издание. — М.: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0.

- Иванов В. Г., Берестовский Т. Н. Липидный бислой биологических мембран. — М.: Наука, 1982.

- Рубин А. Б. Биофизика, учебник в 2 тт. — 3-е издание, исправленное и дополненное. — М.: издательство Московского университета, 2004. — ISBN 5-211-06109-8.

- Bruce Alberts, et al. Molecular Biology Of The Cell. — 5th ed. — New York: Garland Science, 2007. — ISBN 0-8153-3218-1. — учебник по молекулярной биологии на английском языке

Ссылки

wiki.sc

Что такое мембрана? Строение и функции мембраны

Что такое мембрана? Это понятие используется в различных жизненных сферах и науках. Причем в каждой из них оно имеет разное значение. Но, так или иначе, использование данного термина связано со значением самого слова. В переводе с латыни «мембрана» – это перепонка.

Различные интерпретации понятия

В технике и инженерии данное понятие используют, когда говорят о тонкой пленке или пластинке, закрепленной по контуру, как в микрофонах или манометрах.

В биологии под мембраной подразумевают эластичную молекулярную структуру, имеющуюся в каждой клетке и выполняющую функцию защиты от воздействий окружающей среды. Она обеспечивает целостность клетки и участвует в обменных процессах с внешним миром.

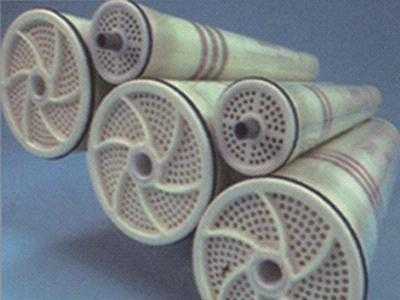

Мембрана обратного осмоса

Одним из недавних изобретений является модуль обратного осмоса, который используется для очищения воды. Данная конструкция представляет собой трубу, имеющую дно и крышку. А внутри этой трубы как раз и располагается мембрана обратного осмоса, наличие которой обеспечивает получение сверхчистой воды, освобожденной от различных бактериологических загрязнений и биологических отложений. Механизм очистки жидкости основан на сведении к минимуму мертвых пространств, в которых и могут скапливаться бактерии.

Данные модули получили широкое применение в медицине, а если быть точнее, то они снабжают приборы для гемодиализа сверхчистой водой.

Данные модули получили широкое применение в медицине, а если быть точнее, то они снабжают приборы для гемодиализа сверхчистой водой.Мембраны гидроаккумуляторов и расширительных баков. Их замена

Гидроаккумуляторы и расширительные баки – это приборы, которые используют для того, чтобы компенсировать избыточное давление (объем) внутри нагревательных устройств.

Что такое мембрана в данном случае? Этот элемент является основной составляющей устройств подобного типа. Он влияет на показатели работоспособности и надежности всей системы. По форме мембрана может различаться. Она бывает диафрагменная, шаровая и баллонная. Если у бака большой объем, то в заднюю часть элемента вставляется металлический штуцер, в котором есть отверстие для стравливания воздуха. В зависимости от сферы использования прибора подбирается материал для изготовления мембраны. Например, в расширительных баках системы отопления главным критерием служит уровень термостойкости и долговечности. В случае с холодным водоснабжением при выборе материала мембраны руководствуются критерием динамической эластичности.

К сожалению, не существует материала, который можно было бы назвать универсальным. Поэтому его правильный выбор является одним из важнейших условий длительной эксплуатации прибора и его эффективной работы. Чаще всего пластины изготавливают из натуральной каучуковой, синтетической бутиловой или этиленпропиленовой резины.

Замена мембраны осуществляется путем отсоединения гидроаккумулятора или расширительного бака от системы. Сначала отсоединяются винты, которые скрепляют фланец и корпус. В некоторых приборах имеется еще крепление в зоне ниппеля. После его устранения мембрану можно легко извлечь. Путем совершения обратных действий нужно поставить новую мембрану.

Полимерные мембраны

Понятие «полимерная мембрана» применяется в нескольких случаях. Во-первых, его используют, говоря об одном из самых современных и продвинутых с точки зрения практичности кровельных материалов. Такой тип мембран производится путем применения метода экструдирования, обеспечивающего отсутствие пустот в составе готового материала. К достоинствам полимерного изделия можно отнести абсолютную водонепроницаемость, паропроницаемость, небольшой вес, прочность, низкий уровень горючести, экологическую безопасность.

Термин «полимерная мембрана» часто используется, когда речь заходит об уже упомянутых выше пластинах обратного осмоса, а также других видах оболочек, изготовленных из органических полимеров. Это микро- и ультрафильтрационные изделия, перепонки, используемые при нанофильтрации. Преимущество полимерных мембран в данном контексте заключается в высокой технологичности и больших возможностях управления свойствами и структурой материала. При этом используются небольшие химические и технологические вариации процесса изготовления.

Клеточная мембрана. Клетки – единицы всего живого

Давно известен факт, что основной структурной единицей живого организма является клетка. Она представляет собой дифференцированный участок цитоплазмы, который окружен клеточной мембраной. В процессе эволюции, по мере расширения пределов функциональности, она приобрела пластичность и тонкость, ведь важнейшие процессы в организме происходят именно в клетках.

Клеточная мембрана – это граница клетки, представляющая собой естественный барьер между ее внутренним содержимым и окружающей средой. Основной характерной особенностью оболочки является полупроницаемость, которая обеспечивает проникновение в клетку влаги и питательных веществ и выведение из нее продуктов распада. Клеточная мембрана – это основная структурная составляющая организации клетки.

Исторические факты, связанные с открытием и исследованием клеточной мембраны

В 1925 году Грендель и Гордер успешно поставили эксперимент по выявлению «теней» эритроцитов. Именно они в процессе опытов впервые обнаружили липидный бислой. Продолжатели их работы Даниэлли, Доусон, Робертсон, Николсон в разные годы трудились над созданием жидкостно-мозаичной модели структуры мембраны. Окончательно это удалось сделать Сингшеру в 1972 году.

Основные функции клеточной мембраны

- Отделение внутреннего содержимого клетки от компоненты внешней среды.

- Способствование поддержанию постоянства химического состава внутри клетки.

- Регулирование сбалансированности обмена веществ.

- Обеспечение взаимосвязи между клетками.

- Сигнальная функция.

- Защитная функция.

Плазменная оболочка

Что такое мембрана, которую называют плазменной оболочкой? Это наружная клеточная стенка, которая по своему строению является ультрамикроскопической пленкой толщиной 5-7 наномиллиметров. В ее состав входят белковые соединения, фосфолипиды, вода. Пленка, будучи весьма эластичной, хорошо впитывает влагу, а также имеет способность со стремительной скоростью восстанавливать свою целостность.

Для плазменной мембраны характерно универсальное строение. Ее пограничное положение обуславливает участие в процессе избирательной проницаемости при выведении из клетки продуктов распада. Взаимодействуя с соседними элементами и надежно защищая содержимое от повреждения, наружная мембрана является одним из самых главных компонентов строения клетки.

Для плазменной мембраны характерно универсальное строение. Ее пограничное положение обуславливает участие в процессе избирательной проницаемости при выведении из клетки продуктов распада. Взаимодействуя с соседними элементами и надежно защищая содержимое от повреждения, наружная мембрана является одним из самых главных компонентов строения клетки.Тончайший слой, который иногда покрывает клеточную мембрану живых организмов, называют гликокаликсом. Он состоит из белков и полисахаридов. А в растительных клетках мембрану сверху защищает специальная стенка, которая также выполняет опорную функцию и поддерживает форму. Она в основном состоит из клетчатки – нерастворимого полисахарида.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными функциями наружной клеточной мембраны являются восстановление, защита и взаимодействие с соседними клетками.

Особенности строения

Что такое мембрана? Это подвижная оболочка, ширина которой составляет 6-10 наномиллиметров. Основу ее строения составляет липидный бислой и белки. Углеводы также имеются в мембране, однако на их долю приходится лишь 10% от массы мембран. Но они в обязательном порядке содержатся в гликолипидах или гликопротеинах.

Если говорить о соотношении количества белков и липидов, то оно может сильно варьироваться. Все зависит от типа ткани. Например, в миелине содержится около 20% белка, а в митохондриях – около 80%. Состав мембраны напрямую влияет на ее плотность. Чем больше содержание белка, тем выше плотность оболочки.

Многообразие функций липидов

Каждый липид по своей природе является фосфолипидом, образующимся в результате взаимодействия глицерина и сфингозина. Вокруг липидного каркаса плотно располагаются белки мембраны, однако их слой не сплошной. Некоторые из них погружены в слой липидов, а другие как бы пронизывают его. Этим и обусловлено наличие участков, проницаемых для воды.

Очевидным является тот факт, что состав липидов в различных мембранах не случайный, но четкого объяснения данному феномену пока не найдено. В любой конкретной оболочке может содержаться до ста различных типов молекул липидов. Рассмотрим факторы, которые, возможно, влияют на определение липидного состава молекулы мембраны.

- Во-первых, смесь липидов в обязательном порядке должна иметь способность к образованию стабильного бислоя, в котором могут функционировать белки.

- Во-вторых, липиды должны способствовать стабилизации сильно деформированных мембран, установлению контакта между оболочками или связыванию определенных белков.

- В-третьих, липиды – биорегуляторы.

- В-четвертых, некоторые липиды являются активными участниками реакций биосинтеза.

Белки клеточной мембраны

Белки выполняют несколько функций. Одни играют роль ферментов, а другие –транспортируют разного рода вещества из окружающей среды внутрь клетки и обратно.

Строение и функции мембраны устроены таким образом, что интегральные белки насквозь пронизывают ее, обеспечивая тесную связь. А вот периферические белки связаны с мембраной не слишком тесно. Их функция состоит в том, чтобы поддерживать структуру оболочки, получать и преобразовывать сигналы из внешней среды, а также служить катализаторами различных реакций.

Состав мембраны представлен, прежде всего, бимолекулярным слоем. Его непрерывность обеспечивает барьерные и механические свойства клетки. В процессе жизнедеятельности может происходить нарушение структуры бислоя, которое приводит к образованию структурных дефектов сквозных гидрофильных пор. Вслед за этим могут нарушиться все функции клеточной мембраны.

Состав мембраны представлен, прежде всего, бимолекулярным слоем. Его непрерывность обеспечивает барьерные и механические свойства клетки. В процессе жизнедеятельности может происходить нарушение структуры бислоя, которое приводит к образованию структурных дефектов сквозных гидрофильных пор. Вслед за этим могут нарушиться все функции клеточной мембраны.Свойства оболочки

Особенности клеточной мембраны обусловлены ее текучестью, благодаря которой она не имеет жесткой структуры. Липиды, входящие в ее состав, могут свободно перемещаться. Можно наблюдать асимметрию клеточной мембраны. Это и является причиной различия составов белкового и липидного слоев.

Доказана полярность клеточной мембраны, то есть ее внешняя сторона имеет положительный заряд, а внутренняя – отрицательный. Также следует отметить, что оболочка имеет избирательную проницательность. Она пропускает внутрь, помимо воды, только определенные группы молекул и ионов растворенных веществ.

Особенности строения клеточной мембраны у растительных и животных организмов

Наружная мембрана и эндоплазматическая сеть клетки тесно соединены. Часто поверхность оболочки покрыта еще и различными выступами, складками, микроворсинками. Плазматическая мембрана клетки животных организмов снаружи покрыта гликопротеиновым слоем, выполняющим рецепторную и сигнальную функции. У растительных клеток снаружи этой оболочки находится еще одна, толстая и отчетливо различимая под микроскопом. Клетчатка, из которой она состоит, участвует в формировании опоры у тканей растительного происхождения, например, древесины.

У клеток животных тоже имеются внешние структуры, расположенные снаружи мембраны. Они выполняют исключительно защитную функцию. В качестве примера можно привести хитин, который содержится в покровной ткани насекомых.

У клеток животных тоже имеются внешние структуры, расположенные снаружи мембраны. Они выполняют исключительно защитную функцию. В качестве примера можно привести хитин, который содержится в покровной ткани насекомых.Кроме клеточной, имеется внутриклеточная, или внутренняя мембрана. Она делит клетку на специализированные замкнутые отсеки, которые называются органеллами. В них постоянно должна поддерживаться определенная среда.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что клеточная мембрана, характеристики которой доказывают ее важность в функционировании всего организма, имеет сложный состав и строение, зависящие от многих внутренних и внешних факторов. Повреждение этой пленки может привести к гибели клетки.

Таким образом, строение и функции мембраны зависят от сферы науки или области промышленности, в которых применяется данное понятие. В любом случае этот элемент представляет собой оболочку или перегородку, которая обладает гибкостью и закрепляется по краям.

fb.ru

Мембрана (биология) Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана. Модель клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики — гидрофильные «головки» фосфолипидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобные «хвосты». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и жёлтые спирали). Жёлтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерина. Жёлто-зелёные цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликсКле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмолемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.

Основные сведения[ | ]

Клеточная стенка, если таковая у клетки имеется (обычно есть у растительных клеток), покрывает клеточную мембрану.

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») части. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7—8 нм.

Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погружённые одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров и рецепторов.

История исследования[ | ]

В 1925 году Гортер и Грендель с помощью осмотического «удара» получили так называемые «тени» эритроцитов — их пустые оболочки. Тени сложили в стопку и определили площадь их поверхности. Затем с помощью ацетона выделили из оболочек липиды и определили количество липидов на единицу площади эритроцита — этого количества хватило на сплошной двойной слой. Хотя этот эксперимент привёл исследователей к правильному выводу, ими было допущено несколько грубых ошибок — во-первых, с помощью ацетона нельзя выделить абсолютно все липиды, а во-вторых, площадь поверхности была определена неправильно, по сухому весу. В данном случае минус на минус дал плюс, соотношение определяемых показателей случайно оказалось верным и был открыт липидный бислой.

Эксперименты с искусственными билипидными плёнками показали, что они обладают высоким поверхностным натяжением, гораздо большим, чем в клеточных мембранах. То есть в них содержится что-то, что снижает натяжение — белки. В 1935 году Даниэлли и Доусон представили научному сообществу модель «сендвича», которая говорит о том, что в основе мембраны лежит липидный бислой, по обеим сторонам от которого находятся сплошные слои белков, внутри бислоя ничего нет. Первые электронно-микроскопические исследова

ru-wiki.ru

Реферат Клеточная мембрана

скачатьРеферат на тему:

План:

- Введение

- 1 Основные сведения

- 2 Функции биомембран

- 3 Структура и состав биомембран

- 4 Мембранные органеллы

- 5 Избирательная проницаемость Литература

Введение

Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и желтые спирали). Желтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерола Желто-зеленые цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликс

Кле́точная мембра́на (или цитолемма, или плазмалемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая ее целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды.

1. Основные сведения

Клеточная стенка, если таковая у клетки имеется (обычно есть у растительных клеток), покрывает клеточную мембрану.

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») часть. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют, пожалуй, археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7-8 нм.

Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погруженные одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки, и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров и рецепторов.

2. Функции биомембран

- барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость означает, что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Избирательная проницаемость обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами.

- транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Транспорт через мембраны обеспечивает: доставку питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секрецию различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке соответствующего pH и ионной концентрации, которые нужны для работы клеточных ферментов.

Частицы, по какой-либо причине не способные пересечь фосфолипидный бислой (например, из-за гидрофильных свойств, так как мембрана внутри гидрофобна и не пропускает гидрофильные вещества, или из-за крупных размеров), но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортеры) и белки-каналы или путем эндоцитоза.

При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии, путем диффузии. Вариантом этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.

Активный транспорт требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивают в клетку ионы калия (K+) и выкачивают из неё ионы натрия (Na+).

- матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие;

- механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях). Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

- энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки;

- рецепторная — некоторые белки, находящиеся в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или иные сигналы).

Например, гормоны, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы. Нейромедиаторы (химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов) тоже связываются с особыми рецепторными белками клеток-мишеней.

- ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.

- осуществление генерации и проведения биопотенциалов.

С помощью мембраны в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса.

- маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

3. Структура и состав биомембран

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов», которые связаны с заряженной гидрофильной «головой». Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором», препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку. Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются.

Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён.

4. Мембранные органеллы

Это замкнутые одиночные или связанные друг с другом участки цитоплазмы, отделённые от гиалоплазмы мембранами. К одномембранным органеллам относятся эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы; к двумембранным — ядро, митохондрии, пластиды. Строение мембран различных органелл отличается по составу липидов и мембранных белков.

5. Избирательная проницаемость

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью: через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, глицерол и ионы, причем сами мембраны в известной мере активно регулируют этот процесс — одни вещества пропускают, а другие нет. Существует четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или вывода их из клетки наружу: диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, то есть не требуют затрат энергии; два последних — активные процессы, связанные с потреблением энергии.

Избирательная проницаемость мембраны при пассивном транспорте обусловлена специальными каналами — интегральными белками. Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы. Относительно градиента концентрации молекулы этих элементов движутся в клетку и из неё. При раздражении каналы натриевых ионов раскрываются, и происходит резкое поступление в клетку ионов натрия. При этом происходит дисбаланс мембранного потенциала. После чего мембранный потенциал восстанавливается. Каналы калия всегда открыты, через них в клетку медленно попадают ионы калия.

Литература

- Bruce Alberts, et al. Molecular Biology Of The Cell. — 5th ed. — New York: Garland Science, 2007. — ISBN 0-8153-3218-1 — учебник по молекулярной биологии на англ. языке

- Рубин А.Б. Биофизика, учебник в 2 тт.. — 3-е издание, исправленное и дополненное. — Москва: издательство Московского университета, 2004. — ISBN 5-211-06109-8

- Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: перевод с англ. = Biomembranes. Molecular structure and function (by Robert B. Gennis). — 1-е издание. — Москва: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0

- Иванов В.Г., Берестовский Т.Н. Липидный бислой биологических мембран. — Москва: Наука, 1982.

- Антонов В.Ф., Смирнова Е.Н., Шевченко Е.В. Липидные мембраны при фазовых переходах. — Москва: Наука, 1994.

wreferat.baza-referat.ru

из чего состоит клеточная мембрана????

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов» , которые связаны с заряженной гидрофильной «головой» . Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором» , препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку. Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются. Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён.

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов» , которые связаны с заряженной гидрофильной «головой» . Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором» , препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку. Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются.

Наверняка из органики.. . Точнее скажут специалисты.

touch.otvet.mail.ru