Болезнь Шейермана-Мау — причины, симптомы, диагностика и лечение

Болезнь Шейермана-Мау – это заболевание, при котором наблюдается прогрессирующее кифотическое искривление позвоночного столба. Возникает в пубертатном возрасте, одинаково часто встречается у мальчиков и девочек. На ранних стадиях симптоматика стертая. В последующем появляются боли и видимая деформация позвоночника – сутулая круглая спина, в тяжелых случаях возможен горб. В отдельных случаях развиваются неврологические осложнения. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию, КТ и МРТ. Лечение обычно консервативное, при тяжелых деформациях проводятся хирургические вмешательства.

Общие сведения

Болезнь Шейермана-Мау (юношеский кифоз) – прогрессирующее усиление грудного кифоза. У 30% больных сочетается со сколиозом. Первые проявления возникают у подростков, на этапе наиболее активного роста ребенка. Достаточно распространенная патология, выявляется у 1% детей старше 8-12 лет, одинаково часто поражает девочек и мальчиков. В тяжелых случаях искривление позвоночника может становиться причиной развития неврологических осложнений, затруднять работу легких и сердца.

Причины

Точные причины болезни Шейермана-Мау неизвестны. Большинство специалистов считают, что существует генетическая предрасположенность к развитию этого заболевания. Наряду с этим, в качестве пусковых моментов рассматриваются травмы в период интенсивного роста, остеопороз позвонков, избыточное развитие костной ткани в заднем отделе позвонков, некроз замыкательных пластинок позвонков и нарушение развития мышц спины. Предрасполагающим фактором являются неравномерные сдвиги гормонального баланса и обмена веществ в пубертатном периоде.

Патанатомия

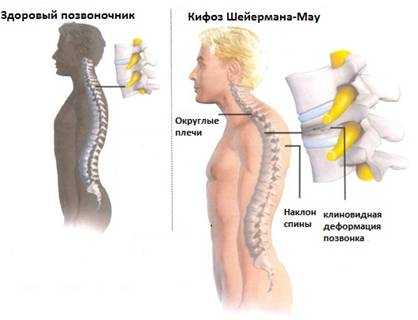

Человеческий позвоночник имеет четыре естественных изгиба: поясничный и шейный отделы изогнуты вперед (лордозы), крестцовый и грудной – назад (кифозы). Эти изгибы появились в результате приспособления к вертикальному положению тела. Они превращают позвоночник в своеобразную пружину и позволяют ему без вреда переносить разнообразные динамические и статические нагрузки. Углы изгибов в норме составляют 20-40 градусов. Позвоночник состоит из множества отдельных костей (позвонков), между которыми расположены эластичные межпозвонковые диски. Позвонки состоят из тела, дужки и отростков. Массивное тело берет на себя нагрузку, дужка участвует в образовании позвоночного канала, а отростки соединяют позвонки между собой.

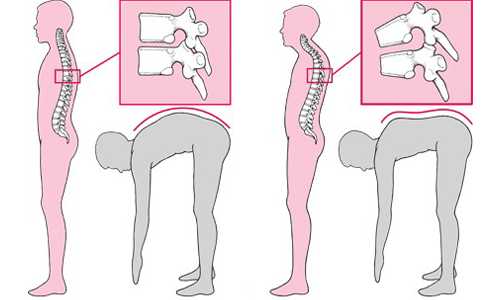

В норме тела позвонков имеют почти прямоугольную форму, их задние и передние отделы примерно равны по высоте. При болезни Шейермана-Мау несколько грудных позвонков уменьшаются по высоте в передних отделах, приобретают клиновидную форму. Угол грудного изгиба увеличивается до 45-75 градусов. Спина становится круглой. Нагрузка на позвоночник перераспределяется. Ткань межпозвонкового диска «продавливает» замыкательную пластинку и выпячивается в тело ниже- или вышележащего позвонка, образуются грыжи Шморля. Связки, удерживающие позвонки, компенсаторно утолщаются, что еще больше затрудняет восстановление и дальнейший нормальный рост позвонков. Форма грудной клетки меняется, что может приводить к сдавливанию внутренних органов.

Классификация

В травматологии и ортопедии различают следующие стадии болезни Шейермана-Мау:

- Латентный. Страдают дети в возрасте 8-14 лет. Симптоматика стертая. В покое болевой синдром отсутствует или слабо выражен. Возможны неприятные ощущения или неинтенсивные боли в спине после нагрузки. Преобладает постепенно прогрессирующая деформация позвоночника. При осмотре выявляется увеличение угла грудного кифоза либо плоская спина с чрезмерно выраженным поясничным лордозом. Возможно небольшое ограничение подвижности – наклоняясь вперед, пациент не может дотянуться вытянутыми руками до стоп. Избыточный кифоз не исчезает даже при попытке максимально разогнуть спину.

- Ранний. Наблюдается у пациентов 15-20 лет. Беспокоят периодические или постоянные боли в нижнегрудном или поясничном отделе позвоночника. Иногда формируются грыжи диска. В отдельных случаях может возникать компрессия спинного мозга.

- Поздний. Выявляется у больных старше 20 лет. Развивается остеохондроз, грыжи, деформирующий спондилез, спондилоартроз и оссифицирующий лигаментоз. Дистрофическое поражение позвоночника часто становится причиной сдавления нервных корешков, вследствие чего может нарушаться чувствительность и движения в конечностях.

- Грудную форму. Выявляется поражение нижних и средних грудных позвонков.

- Пояснично-грудную форму. Поражаются верхние поясничные и нижние грудные позвонки.

Симптомы

Первые проявления болезни Шейермана-Мау появляются в период полового созревания. Как правило, пациент в этот период жалоб не предъявляет. Патология обнаруживается случайно, когда родители замечают, что ребенок начал сутулиться и у него ухудшилась осанка. Примерно в это время больной начинает отмечать неприятные ощущения в спине, возникающие после продолжительного пребывания в положении сидя. Иногда возникают неинтенсивные боли между лопатками. Подвижность позвоночника постепенно ограничивается.

Со временем деформация позвоночника становится все более заметной. Возникает выраженная сутулость, в тяжелых случаях образуется горб. Интенсивность болевого синдрома возрастает, ребенок отмечает постоянную тяжесть и быструю утомляемость спины при нагрузках. Боли усиливаются под вечер и при поднятии тяжестей. При значительном искривлении позвоночника возможно нарушение функций легких и сердца. В отдельных случаях возникает подострое или острое сдавление спинного мозга, сопровождающееся парестезиями, нарушениями чувствительности и движений конечностей.

Диагностика

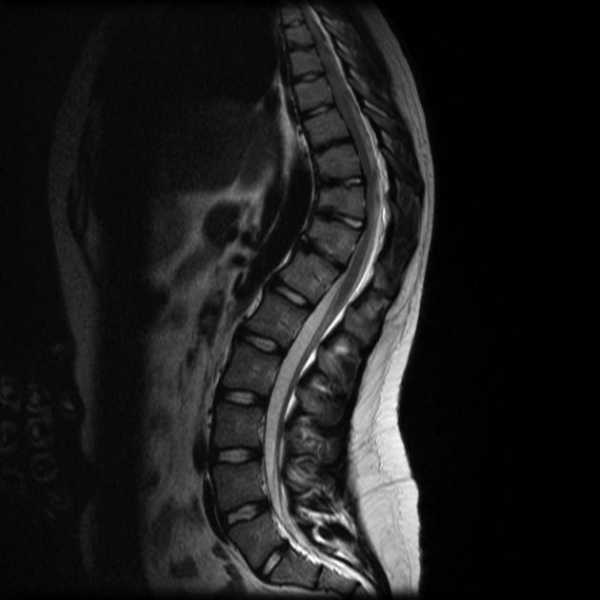

Врач опрашивает пациента с подозрением на болезнь Шейермана-Мау, выясняя жалобы, историю развития патологии и семейный анамнез (были ли случаи заболевания в семье). Ведущим методом инструментальной диагностики является рентгенография позвоночника. На рентгенограммах определяется характерная картина: увеличение угла грудного кифоза более 45 градусов, клиновидная деформация трех и более грудных позвонков и грыжи Шморля. Для выявления неврологических нарушений назначают консультацию невролога. При наличии таких нарушений пациента направляют на МРТ позвоночника и КТ позвоночника для более точной оценки состояния костных и мягкотканных структур. Также может быть назначена электромиография. Межпозвонковая грыжа является показанием к консультации нейрохирурга. При подозрении на нарушения функции органов грудной клетки необходима консультация пульмонолога и кардиолога.

Лечение болезни Шейермана-Мау

Лечением занимаются врачи-ортопеды и вертебрологи. Терапия длительная, комплексная, включает в себя ЛФК, массаж и физиотерапевтические мероприятия. При этом решающее значение в восстановлении нормальной осанки имеет специальная лечебная гимнастика. В течение первых 2-3 месяцев упражнения нужно делать ежедневно, в последующем – через день. Выполнение комплекса упражнений занимает от 40 мин. до 1,5 часов. Необходимо помнить, что при нерегулярных занятиях лечебный эффект резко снижается.

ЛФК для устранения кифоза и восстановления осанки включает в себя 5 блоков: укрепление мышц грудного отдела позвоночника, укрепление мышц ягодиц, расслабление мышц поясницы и шеи (при кифозе эти мышцы постоянно находятся в состоянии повышенного тонуса), растяжение грудных мышц, дыхательные упражнения. Занятия обычной физкультурой также полезны, однако физическая активность должна быть целенаправленной, продуманной с учетом противопоказаний и возможных последствий.

Так, при болезни Шейермана-Мау противопоказаны занятия с отягощениями более 3 кг для женщин и более 5 кг для мужчин. Не рекомендуется накачивать грудные мышцы, поскольку они начинают «стягивать» плечи вперед. Нельзя заниматься «прыжковыми» видами спорта (баскетбол, волейбол, прыжки в длину и т. д.), поскольку интенсивная одномоментная нагрузка на позвоночник может спровоцировать образование грыж Шморля. Плавание полезно при правильной технике (когда задействуются мышцы не только груди, но и спины), поэтому лучше взять несколько уроков у инструктора.

Хороший результат обеспечивает профессиональный массаж. Он улучшает кровообращение в мышцах спины, активизирует обмен веществ в мышечной ткани и делает мышцы более пластичными. Пациентам с кифозом ежегодно рекомендуется проходить не менее 2 курсов массажа продолжительностью в 8-10 сеансов. Схожий лечебный эффект наблюдается и у лечебных грязей. Курсы грязелечения также проводят 2 раза в год, один курс состоит из 15-20 процедур.

Кроме того, пациентам с болезнью Шейермана-Мау рекомендуют подобрать правильную мебель для работы, сна и отдыха. Иногда необходимо носить корсет. Медикаментозное лечение обычно не требуется. Прием препаратов для укрепления скелета (кальцитонин) показан в крайних случаях – при выраженной деформации позвонков и крупных грыжах Шморля. Нужно учитывать, что подобные препараты имеют достаточно большой список противопоказаний (в том числе по возрасту), могут провоцировать кальцификацию связок и образование камней в почках, поэтому их следует принимать только по назначению врача.

Показаниями к хирургическим вмешательствам при болезни Шейермана-Мау являются угол кифоза более 75 градусов, стойкие боли, нарушение работы органов дыхания и кровообращения. В ходе операции в позвонки имплантируются металлические конструкции (винты, крючки), позволяющие выравнивать позвоночник при помощи специальных стержней.

www.krasotaimedicina.ru

Болезнь Шейермана-Мау

Болезнь Шейермана-Мау (дорзальный юношеский кифоз) – прогрессирующая кифотическая деформация позвоночника, преимущественно возникающая в период интенсивного роста в возрасте 10–16 лет. Заболевание встречается у 1% подростков, причем одинаково часто как среди мальчиков, так и среди девочек.

Главным клиническим проявлением Шейермана-Мау является патологический кифоз грудного отдела позвоночника, возникающий в результате клиновидной деформации нескольких позвонков данного отдела (чаще всего 7, 8 и 9), при которой передняя часть тела позвонка уменьшается в высоте. Подобное изменение формы смежных позвонков приводит к искривлению cзади всего позвоночного столба и формированию горба.

Позвоночник человека имеет четыре умеренных естественных изгиба, которые в здоровом состоянии позволяют равномерно распределять вертикальные нагрузки на весь позвоночный столб, помогают сохранить равновесие и эффективно амортизируют толчки и сотрясения, возникающие при ходьбе, беге, прыжках.

При болезни Шейермана-Мау угол грудного кифоза, составляющий в норме от 20 до 40 градусов, увеличивается до 45–75 градусов. Это приводит к значительному перераспределению нагрузок на все отделы позвоночника и влечет за собой развитие множества осложнений.

Причины возникновения заболевания

На сегодняшний день истинный механизм развития болезни Шейермана-Мау не неизвестен. Однако существует несколько этиологических теорий:

- Наиболее вероятной причиной заболевания принято считать генетическую предрасположенность. Замечено, что в семьях, где один из родителей страдает от болезни Шейермана-Мау, данная патология у детей встречается гораздо чаще.

- Заболевание может быть спровоцировано травматизацией зон роста костной ткани в период активного развития ребенка.

- Причиной болезни Шейермана-Мау может служить нарушение артериального кровоснабжения тел позвонков, которое приводит к омертвению расположенных между позвонками и межпозвоночными дисками замыкательных пластинок, нарушению роста костной ткани и формированию характерной клиновидной деформации.

- Болезнь Шейермана-Мау может развиваться под влиянием остеопоротических процессов в позвоночнике. При остеопорозе происходит постепенное уменьшение костной массы, и позвонки утрачивают присущую им прочность. Возникающие компрессионные микропереломы и могут стать причиной кифотической деформации позвоночника.

- Некоторые специалисты склоняются к тому, что болезнь Шейермана-Мау является следствием избыточного роста костной ткани в одних участках тел позвонков при ее недостаточным образовании в других.

- Кроме того, среди вероятных причин развития болезни Шейермана-Мау рассматривают также нарушение нормального анатомического строения или функционирования околопозвоночных мышц. Их патологическое несбалансированное воздействие приводит к тому, что некоторые из позвонков страдают от повышенной нагрузки. Это нарушает биомеханику всего позвоночного столба и со временем приводит к его деформации.

Если у Вас возникли вопросы,

спросите нашего специалиста!

Задать вопрос

Симптомы болезни Шейермана-Мау

В редких случаях первыми симптомами развития патологического процесса, возникающими еще до появления внешних проявлений заболевания или рентгенологических признаков, могут быть боли в спине между лопаток, быстрая утомляемость или дискомфорт при длительном сидении.

Однако гораздо чаще болезнь диагностируется, когда родители отмечают у ребенка сутулость, сколиоз или другие нарушения осанки и обращаются за помощью к врачу.

Болезнь Шейермана-Мау, как правило, прогрессирует очень медленно. Но со временем при отсутствии надлежащей терапии позвоночник становится все более ригидным – причем трудности появляются как с наклоном вперед, так и с разгибанием спины. На последних стадиях спина приобретает округлые очертания, в области грудного отдела позвоночника образуется горб. Поскольку деформируется также и грудная клетка, возможно возникновение серьезных трудностей с дыханием и развитие различных нарушений деятельности сердца.

По мере развития деформации и тугоподвижности позвоночника болевой синдром также становится все более выраженным и в отдельных случаях доставляет больному серьезные мучения даже ночью.

Стадии заболевания

В зависимости от клинических проявлений выделяют несколько стадий болезни Шейермана-Мау:

- Латентная (ортопедическая) стадия (8–14 лет) протекает практически без жалоб на самочувствие. Иногда возможны лишь несущественные боли в спине после физической нагрузки. При этом наблюдаются признаки искривления (кифоз грудного отдела позвоночника или сглаженный поясничный лордоз) и ограничение подвижности позвоночного столба.

- Стадия ранних неврологических проявлений (15–20 лет) характеризуется частыми или постоянными болями в области грудного и поясничного отделов позвоночника, мышцах живота, которые обычно вызваны компрессией корешков спинного мозга.

- Стадия поздних неврологических осложнений (после 20 лет) связана с быстрым прогрессированием в позвоночнике вторичных дегенеративных процессов: остеохондроза, межпозвонковых грыж, деформирующего спондилеза , спондилоартроза, оссифицирующего лигаментоза, структурного гиперлордоза. На этой стадии большинство пациентов страдают от постоянной боли в грудном и поясничном отделах позвоночника, иррадиирующей также в конечности и грудную клетку, нарушений чувствительности по ходу затронутых нервов. Со временем у пожилых больных возможно развитие миелопатии грудного и шейного отдела спинного мозга, а также атеросклероза аорты и ее ветвей.

Как диагностируется заболевание Шейрмана?

Диагностика болезни Шейермана-Мау включает в себя тщательный сбор анамнеза (жалобы, образ жизни, травмы, наличие заболевания у ближайших родственников, время и обстоятельства появления первых болей и т.д.), а также подробное физикальное обследование – проводится внешний осмотр пациента на наличие визуальной деформации, определяются имеющиеся функциональные нарушения, с помощью пальпации выявляются болезненные участки и зоны аномального напряжения мышц.

Для уточнения или подтверждения диагноза применяются инструментальные методы диагностики, основным из которых является рентгенологическое обследование позвоночника. Оно позволяет точно установить наличие клиновидной деформации позвонков (для заболевания характерно изменение формы не менее трех позвонков) и определить угол отклонения позвоночника от вертикальной оси. Одним из основным рентгенологических признаков болезни являются грыжи Шморля, при которых происходит выпячивание хрящевой ткани межпозвоночного диска в тело расположенного выше или ниже позвонка.

При необходимости проведения более глубокого обследования или при наличии выраженной неврологической симптоматики назначают магнитно-резонансную томографию позвоночника и электронейромиографию.

На основании результатов такой комплексной диагностики может быть назначено лечение, основная цель которого – сохранить функциональность позвоночника и предупредить развитие опасных осложнений.

Лечение болезни Шейермана-Мау

Лечение болезни Шейермана-Мау может проводиться двумя способами – с помощью консервативных методов лечения и хирургически. Выбор тактики лечения зависит от степени деформации и выраженности клинических проявлений, распространенности патологических процессов, гибкости позвоночника, а также возраста, пола и общего состояния больного.

Консервативное лечение

К наиболее эффективным консервативным методам лечения болезни Шейермана-Мау относятся различные виды мануальной терапии, массаж и лечебная физкультура.

Методы ручного воздействия применяются с целью нормализации тонуса и улучшения кровоснабжения окружающих позвоночник мышц и связок.

Под лечебной физкультурой подразумеваются умеренные физические нагрузки под руководством квалифицированного инструктора, которые позволяют развить или укрепить поддерживающий позвоночный столб мышечный корсет и за счет этого исправить биомеханику позвоночника. Кроме того, полезными для страдающих болезнью Шейермана-Мау считаются такие щадящие виды спорта, как плавание, велосипедный спорт, а также ходьба. При этом бег, прыжки, игровые виды спорта, связанные с повышенными осевыми нагрузками на позвоночник, строго противопоказаны, поскольку лишь усугубляют развитие заболевания.

Для устранения болевого синдрома может применяться физиотерапия. В некоторых случаях также показано ношение корсета.

Важно помнить, что консервативными методами лечения можно помочь только на ранних стадиях болезни Шейермана-Мау. Поэтому своевременная диагностика играет огромную роль в успехе консервативной терапии этого заболевания.

Хирургическое лечение

Поскольку проведение операции на позвоночнике всегда сопряжено с определенной долей риска, к хирургическому вмешательству прибегают только в самых крайних случаях.

Оперативное лечение требуется в ситуации, когда угол кифоза достигает 75 градусов. Кроме того, показаниями к операции выступают стойкий болевой синдром, не поддающийся купированию консервативными методами лечения, а также нарушение функций органов грудной клетки.

Хирургическое лечение болезни Шейермана-Мау предполагает выпрямление и укрепление позвоночного столба с помощью специальной металлической конструкции.

Статью рецензировал

доктор медицинских наук, профессор

Шварцман Григорий Исаакович,

Северо-Западный медицинский

университет им. И.И.Мечникова.

martclinic.ru

Как лечить искривление позвоночника (болезнь Шейермана-Мау)

Закрыть- Болезни

- Инфекционные и паразитарные болезни

- Новообразования

- Болезни крови и кроветворных органов

- Болезни эндокринной системы

- Психические расстройства

- Болезни нервной системы

- Болезни глаза

- Болезни уха

- Болезни системы кровообращения

- Болезни органов дыхания

- Болезни органов пищеварения

- Болезни кожи

- Болезни костно-мышечной системы

- Болезни мочеполовой системы

- Беременность и роды

- Болезни плода и новорожденного

- Врожденные аномалии (пороки развития)

- Травмы и отравления

- Симптомы

- Системы кровообращения и дыхания

- Система пищеварения и брюшная полость

- Кожа и подкожная клетчатка

- Нервная и костно-мышечная системы

- Мочевая система

- Восприятие и поведение

- Речь и голос

- Общие симптомы и признаки

- Отклонения от нормы

- Диеты

- Снижение веса

- Лечебные

- Быстрые

- Для красоты и здоровья

- Разгрузочные дни

- От профессионалов

- Монодиеты

- Звездные

- На кашах

- Овощные

- Детокс-диеты

- Фруктовые

- Модные

- Для мужчин

- Набор веса

- Вегетарианство

- Национальные

- Лекарства

- Антибиотики

- Антисептики

- Биологически активные добавки

- Витамины

- Гинекологические

- Гормональные

- Дерматологические

- Диабетические

- Для глаз

- Для крови

- Для нервной системы

- Для печени

- Для повышения потенции

- Для полости рта

- Для похудения

- Для суставов

- Для ушей

- Желудочно-кишечные

- Кардиологические

- Контрацептивы

- Мочегонные

- Обезболивающие

- От аллергии

- От кашля

- От насморка

- Повышение иммунитета

- Противовирусные

- Противогрибковые

- Противомикробные

- Противоопухолевые

- Противопаразитарные

- Противопростудные

- Сердечно-сосудистые

- Урологические

- Другие лекарства

- Врачи

- Клиники

- Справочник

- Аллергология

- Анализы и диагностика

- Беременность

- Витамины

- Вредные привычки

- Геронтология (Старение)

- Дерматология

- Дети

- Женское здоровье

- Инфекция

- Контрацепция

- Косметология

- Народная медицина

- Обзоры заболеваний

- Обзоры лекарств

- Ортопедия и травматология

- Питание

- Пластическая хирургия

- Процедуры и операции

- Психология

- Роды и послеродовый период

- Сексология

- Стоматология

- Травы и продукты

- Трихология

- Другие статьи

- Словарь терминов

- [А] Абазия .. Ацидоз

- [Б] Базофилы .. Булимия

- [В] Вазектомия .. Выкидыш

- [Г] Галлюциногены .. Грязи лечебные

- [Д] Дарсонвализация .. Дофамин

- [Е] Еюноскопия

- [Ж] Железы .. Жиры

- [З] Заместительная гормональная терапия

- [И] Игольный тест .. Искусственная кома

- [К] Каверна .. Кумарин

- [Л] Лапароскоп .. Люмбальная пункция

- [М] Магнитотерапия .. Мутация

- [Н] Наркоз .. Нистагм

- [О] Общий анализ крови .. Отек

- [П] Паллиативная помощь .. Пульс

- [Р] Реабилитация .. Родинка (невус)

- [С] Секретин .. Сыворотка крови

- [Т] Таламус .. Тучные клетки

- [У] Урсоловая кислота

- [Ф] Фагоциты .. Фолиевая кислота

- [Х] Химиотерапия .. Хоспис

- [Ц]

medside.ru

Болезнь Шейермана-Мау — причины, симптомы и лечение

Болезнь Шейермана-Мау (син. кифоз Шейермана, дорсальный (дорзальный) ювенильный кифоз) — прогрессирующая деформация позвоночного столба, которая развивается во время активного роста организма. Без своевременной терапии может привести к серьезным последствиям.

Онлайн консультация по заболеванию «Болезнь Шейермана-Мау».

Задайте бесплатно вопрос специалистам: Травматолог.В формировании проблемы не исключается вероятность влияния генетической предрасположенности, неправильного процесса развития костей или соединительной ткани позвоночника, чрезмерного отложения солей кальция и иных предрасполагающих факторов.

Клинически болезнь Шейермана проявляется формированием горба на спине и наклоном верхней части туловища вперед, возникновением ноющих болевых ощущений в области спины и быстрой утомляемостью.

Диагностика болезни Шейермана-Мау всегда носит комплексный подход, но основывается на данных, полученных после инструментального обследования. В процессе диагностирования важны мероприятия, выполняемые лично клиницистом.

Тактика терапии зависит от степени тяжести протекания патологии, поэтому может быть как консервативной, так и хирургической, но в любом случае включает упражнения лечебной гимнастики.

В международной классификации болезней десятого пересмотра болезнь Шейермана имеет отдельное значение: код по МКБ-10 будет М42.

В настоящее время точные причины возникновения болезни Шейермана остаются неизвестными. Большое количество специалистов считает, что проблема, диагностируемая у 1 % детей, — результат генетической предрасположенности.

В качестве пусковых механизмов развития болезни Шейермана-Мау принято считать:

- травмирование спины;

- поражение позвонков остеопорозом;

- нарушение развития мышц грудного или пояснично-грудного отдела позвоночного столба;

- повышенное разрастание костной ткани в заднем отделе позвонков;

- гормональный дисбаланс и нарушение обмена веществ в пубертатном периоде;

- некроз или омертвение замыкательных пластинок позвонков;

- недостаток физической активности;

- чрезмерно низкая масса тела — на границе с дистрофией;

- протекание патологий эндокринной системы;

- длительное пребывание спины в неудобной или неправильной позе;

- чрезмерное физическое перенапряжение мышц груди, в результате чего ослабленные мышцы, приближенные к позвоночнику, не могут выдержать нагрузку и вынуждены провоцировать сутулость;

- нарушение процесса кровоснабжения гиалиновых пластинок, расположенных между позвонками и межпозвоночными дисками;

- неправильная поза ребенка во время учебы — нерациональное соотношение высоты стула с высотой стола;

- отложение солей кальция в связочном аппарате позвоночного столба.

Среди предрасполагающих факторов стоит выделить:

- пристрастие к вредным привычкам, тяжелые интоксикации и бесконтрольное применение лекарственных веществ в период вынашивания ребенка;

- недостаточное поступление витаминов и питательных элементов в детский организм;

- нерациональное питание, не подходящее детям по возрастной категории;

- перенесенный ранее рахит.

Болезнь Шейермана в равной степени встречается как у мальчиков, так и у девочек.

Клинической картиной юношеский кифоз будет отличаться в зависимости от стадии протекания болезни:

- латентный или ортопедический — чаще развивается у лиц с 8 до 14 лет, обнаруживается лишь незначительное искривление позвоночника, боль отсутствует;

- ранний — возникает в возрасте 10–15 лет и отличается наличием жалоб на постоянные или периодические боли в грудном отделе позвоночника;

- поздний — диагностируется у людей старше 20 лет и чаще всего приводит к развитию осложнений, учитывая и резко ограниченную подвижность спины и конечностей.

Юношеский кифоз имеет 2 разновидности, отличающихся по поражению различных отделов позвоночного столба:

- грудная форма — вовлекаются средние и нижние грудные позвонки;

- пояснично-грудная форма — отмечается нарушение со стороны нижних грудных и верхних поясничных позвонков.

Симптомы болезни Шейермана-Мау будут отличаться в зависимости от стадии. Например, латентный период характеризуется следующими клиническими проявлениями:

- дискомфорт и боли в спине возникают только при длительной физической активности;

- увеличение угла грудного кифоза, реже отмечается плоская спина с ярко выраженным поясничным лордозом;

- незначительное снижение подвижности — при наклоне вперед больной не может дотянуться вытянутыми руками до пола;

- постоянная сутулость — наиболее частый внешний признак, на который обращают внимание родители.

На втором этапе прогрессирования болезнь Шейермана-Мау может быть представлена такими симптомами:

- интенсивные постоянные или периодические боли в пояснице;

- увеличение угла грудного кифоза;

- потеря чувствительности конечностями, что вызвано ущемлением спинного мозга;

- нарушение дыхательной функции;

- проблемы в работе органов мочевыделительной системы;

- расстройство стула;

- распространение болевых ощущений на область между лопатками;

- дискомфорт и тяжесть в спине;

- одышка при минимальной физической нагрузке.

Симптомы болезни Шейермана-Мау

Болезнь Шейермана-Мау на 3 стадии отличается присутствием таких симптомов:

- искривление осанки — образование ярко выраженного горба в верхней части спины;

- постоянный болевой синдром с постепенным усилением интенсивности;

- быстрая утомляемость;

- неуклюжесть и неловкость движений;

- боковое искривление позвоночного столба — сколиоз;

- боли в области грудной клетки;

- проблемы с функционированием сердца;

- отсутствие чувствительности в верхних и нижних конечностях;

- тугоподвижность в позвоночнике;

- хромота;

- нарушение сна из-за постоянных болей.

Необходимо учитывать, что такой синдром примерно в 5 % случаев и протекает без возникновения болевых ощущений.

Болезнь Шейермана-Мау обладает довольно специфической симптоматикой и в значительной степени снижает качество жизни. На этом фоне часто не возникает проблем с определением заболевания, но процесс подтверждения диагноза должен носить комплексный подход.

Первичная диагностика включает такие манипуляции невролога:

- изучение истории болезни не только пациента, но и его родственников;

- ознакомление с жизненным анамнезом — для выявления факта травмирования спины или влияния иных предрасполагающих факторов;

- оценка внешнего вида, чувствительности и подвижности конечностей — как верхних, так и нижних;

- пальпация позвоночного столба;

- детальный опрос пациента или его родителей на предмет первого времени возникновения и степени выраженности клинических проявлений, что укажет врачу степень тяжести заболевания.

Основу диагностики у взрослых, детей и подростков составляют следующие инструментальные процедуры:

- рентгенография позвоночного столба;

- электромиография;

- КТ и МРТ.

Дополнительными диагностическими мерами, помогающими подтвердить диагноз «болезнь Шейермана-Мау», выступают:

- общеклинический анализ крови и мочи;

- биохимия крови;

- обследования у пульмонолога и кардиолога;

- консультации у нейрохирурга.

Диагностика болезни Шейермана-Мау

Как лечить болезнь Шейермана-Мау, решает врач-ортопед на основании степени тяжести патологии и данных диагностического обследования. Терапия в обязательном порядке должна быть длительной и комплексной.

Среди консервативных методов выделяют:

- лечебный массаж;

- мануальная терапия;

- грязелечение;

- иглорефлексотерапия;

- ношение специального корсета;

- вытяжение позвоночного столба;

- физиотерапевтические процедуры;

- ЛФК.

В восстановлении нормальной осанки особое место занимают гимнастические упражнения, комплекс которых составляется в индивидуальном порядке.

Специальная лечебная гимнастика при болезни Шейермана-Мау в течение первых 3 месяцев выполняется ежедневно, затем упражнения надо делать через день. Весь комплекс упражнений должен занимать от 40 минут до 1,5 часа. Важно помнить что если упражнения будут выполняться нерегулярно, эффект от занятий резко снижается.

Лечение болезни Шейермана-Мау подразумевает прием таких средств:

- хондропротекторы;

- глюкокортикостероиды;

- обезболивающие вещества;

- анальгетики;

- нестероидные противовоспалительные средства;

- витаминные и минеральные комплексы.

При неэффективности консервативной терапии и в случаях увеличения угла кифоза более чем на 50 градусов обращаются к хирургическому вмешательству. В таких случаях лечить болезнь принято несколькими методиками:

- установление выравнивающей системы или моста — металлоконструкция время от времени подкручивается и приводит к выравниванию позвоночника;

- иссечение пораженных позвонков, на место которых внедряют специально предназначенную поддерживающую конструкцию.

Послеоперационный период подразумевает выполнение лечебных гимнастических упражнений.

Болезнь позвоночника Шейермана-Мау при полном отсутствии терапии может стать причиной возникновения таких последствий:

Осложнения болезни Шейермана-Мау приводят к частичной или полной потери трудоспособности.

Причины развития юношеского кифоза до конца не установлены, поэтому профилактика носит общий поход. Методов предупреждения развития такой патологии, как болезнь Мау, нет. Снизить вероятность появления аномалии можно, соблюдая такие несложные правила:

- контроль над адекватным протеканием беременности;

- избегание чрезмерных нагрузок на грудной отдел позвоночного столба;

- правильное и сбалансированное питание;

- прием медикаментов строго по предписанию клинициста;

- ведение здорового и в меру активного образа жизни — особенно упражнения показаны людям с недостатком физической активности;

- профилактика травм спины;

- регулярное прохождение полного профилактического осмотра в медицинском учреждении.

Юношеский кифоз или болезнь Шейермана-Мау будет иметь благоприятный прогноз только при ранней диагностике и своевременно начатом комплексном и длительном лечении. Отсутствие терапии приводит к возникновению осложнений, чреватых инвалидностью.

simptomer.ru

Болезнь Шейермана-Мау и ее терапия

Болезнь Шейермана-Мау или юношеский кифоз возникает в пубертатном возрасте, чаще всего от 10 до 16 лет. Хотя, бывает и более раннее, после 8 лет, и более позднее, после 20 лет, начало. Половых приоритетов болезнь не имеет. Поэтому мальчики и девочки страдают ею одинаково часто.

Первые симптомы заболевания, как правило, замечают родители. Ребенок начинает сутулиться, но никаких жалоб не предъявляет. Через некоторое время присоединяются ноющие боли в спине, чаще всего в межлопаточной области. Особенно они начинают донимать ребенка, когда тот длительное время занимает неподвижное положение: сидя, стоя. В положении лежа или при начале движения боли проходят. Поэтому пациенты с болезнью Шейермана-Мау часто пытаются прогнуться, сделать повороты вокруг оси – так им становится легче. Боли усиливаются при поднятии тяжестей и часто под вечер. Дети нередко жалуются на быструю утомляемость. Постепенно сутулость переходит в выраженный кифоз, который, в свою очередь, позвоночник пытается компенсировать поясничным и шейным лордозом. В такой ситуации пациенты с болезнью Шейермана-Мау имеют не только кифотическую, а кругло-вогнутую деформацию спины. К сожалению, болезнь хоть медленно, но прогрессирует и с возрастом на первый план начинают выступают последствия вторичных дегенеративных изменений позвоночника.

Диагностика заболевания, помимо клинической картины, основывается на рентгенографических данных: увеличение грудного кифоза более 45o, обнаружение клиновидно измененных позвонков в грудном или грудо-поясничном отделе позвоночника, нередки грыжи Шморля.

Лечение болезни Шейермана-Мау можно разделить на консервативное и хирургическое. Последнее применяется в крайнем случае и при выраженных осложнениях. Консервативный же метод лечения является основным в терапии болезни Шейермана-Мау. Он включает в себя: лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, физиотерапевтические процедуры.

ЛФК направлено на:

- коррекцию осанки, т.е. на максимальное приведение к норме физиологических изгибов позвоночника: как грудного кифоза, так и компенсирующих его лордозов;

- сохранение подвижности позвоночника;

- создание мышечного корсета позвоночника;

- улучшение кровообращения.

Массаж в значительной мере усиливает местное кровообращение, улучшает обмен веществ в мышечно-связочном аппарате, снимает спазмы, уменьшает болевой синдром.

Схожие задачи ставит перед собой и физиотерапевтическое лечение.

Лекарственная терапия так же используется в комплексном лечении болезни Шейермана-Мау, но по сравнению с вышеперечисленными методами ее значение не столь велико.

Комплексную терапию, состоящую из курса массажа и физиотерапевтических процедур желательно проходить 2 – 4 раза в год. ЛФК пациент занимается непрерывно. Длительность одного занятия ЛФК подбирается индивидуально, но в среднем занимает 30 – 40 мин.

Детям с болезнью Шейермана-Мау противопоказаны виды спорта с большой физической и осевой нагрузкой на позвоночник: тяжелая атлетика, прыжковые виды спорта (баскетбол, волейбол, прыжки в длину, на батуте и пр.), нежелателен бег. Но можно заниматься плаванием (особенно на спине и стилем брасс), ходьбой на лыжах, велоспортом и другими видами спорта с минимальной осевой нагрузкой на позвоночник и с умеренной интенсивностью физической нагрузки.

nczd.ru

Лечение болезни Шейермана мау в Москве в клинике Дикуля: цены, запись на прием

Естественные изгибы позвоночника у человека помогают правильно распределять нагрузки на весь опорно-двигательный аппарат. При изменении изгибов, как например, при кифозе Шейермана-Мау, происходит изменение векторов нагрузки на позвонки и диски, что приводит к функциональным, а затем и органическим изменениям в позвоночнике. Избыточная сутулость (кифоз), развивающаяся в молодом возрасте, нередко является признаком болезни Шейермана-Мау. Причиной болевого синдрома в спине у молодых людей достаточно часто является именно болезнь Шейермана –Мау.

Определение понятия — болезнь Шейермана – мау

Это деформирующее заболевание позвоночника названо так в честь датского ортопеда и рентгенолога Хольгера Верфеля Шейермана, который впервые описал этот вид кифоза у подростков в 1920 году и назвал его — osteochondritisdeformans juvenilis dorsi .

Болезнь Шейермана – Мау также может называться — болезнь Кальве, ювенильный остеохондроз, эпифизит позвонков.

Однако только в 1964 году Соренсен определил характерные рентгенологические признаки кифоза Шейермана-Мау.

Определяющей характеристикой болезни Шейермана – Мау является наличие переднего клина(5 ° или более градусов), по меньшей мере, в трех соседних телах позвонках. Это помогло объективировать и дифференцировать кифоз Шейермана от постуральной деформации округлой формы.

Для этого заболевания характерен кифоз в грудном или грудопоясничном отделе позвоночника. Болезнь Шейермана-Мау встречается в пределах 0,4-8% от общей популяции, в возрасте 13-16 лет. Отмечается некоторое незначительное преобладание мужчин. В 75% случаев кифоз Шейермана-Мау развивается в грудном отделе позвоночника, в грудопоясничном отделе, реже в поясничном отделе и очень редко в шейном отделе позвоночника

Причины

Врач, открывший это заболевание позвоночника считал, что клиновидная деформация позвонков связана с недостатком кровообращения в хрящах позвонков. И хотя многочисленные исследования опровергли такой генез развития, первопричина болезни Шейермана – Мау до сих пор неизвестна.

Данные современных исследований свидетельствуют о том, что клиновидная деформация начинает развиваться в период роста позвонков. При нормальном росте хрящ вокруг тела позвонка равномерно и полностью превращается в кость. Если процесс трансформации хряща в костную ткань происходит неравномерно, то одна сторона тела позвонков растет быстрее. К тому времени, когда все тело позвонка превратится в кость, одна сторона позвонка уже выше другой. Это клиновидная деформация приводит к патологическому кифозу.

Другие теории патогенеза болезни Шейермана включают:

- Генетические факторы риска

- Ювенильный остеопороз

- Механические причины

- Генетические факторы

На основании данных исследований было показано, что риск развития болезни Шейермана-Мау выше в том случае, если в семье есть случаи этого заболевания. Таким образом, генетическая детерминированность имеет определенное значение в развитии заболевания.

Детский остеопороз

Одно медицинское исследование показало, что у некоторых пациентов с болезнью Шейермана – Мау был обнаружен умеренный остеопороз, хотя они были очень молодыми. Другие же исследования не выявили связи с остеопорозом. Для окончательного выяснения роли остеопороза в развитии болезни Шейермана-мау необходимо провести дополнительные исследования.

Механические причины

К ним относятся нарушения осанки, подъем тяжестей. Эта теория имеет смысл, так как использование задних скобок помогает уменьшить наклон позвоночника и тогда, возможно, избыточные механические силы могут вызвать больший кифоз, чем нормальный наклон в позвоночнике. Некоторые эксперты считают, что усиленные мышцы хамстринга тянут таз, способствуя деформации позвоночника.

Тем не менее, ученые не убеждены, что причиной болезни Шейермана являются механические причины; скорее, эти факторы усугубляют состояние. И в некоторых случаях трудно сказать, что было первично: механические изменения, вызывающие деформацию или сама деформация, приводит к анатомическим и, следовательно, механическим изменениям.

Другие причины

Одной из причин также считают возможные биохимические изменения в коллагене, который образует концевые пластинки роста, увеличенную высоту межпозвонкового диска и повышенный уровень гормона роста.

Симптомы

Как правило, симптомы болезни Шейермана-Мау развиваются в возрасте от 10 до 15 лет, в период значительного роста позвоночника.

Эти симптомы типичны:

- Нарушения осанки (сутулость круглая спина)- как правило, на это обращают внимание родители

- Усталость и скованность мышц спины, особенно после дня сидения в классе

- Покраснение на коже, где кривизна наиболее выражена, так как в этом месте больше контакт со спинкой стула

- Боль усиливается при движениях, связанных со скручиванием, наклоном или разгибанием назад, например, при выполнении гимнастики, при фигурном катании, или других видах спорта, требующих таких типов движений

- Мышечные спазмы или судороги в мышцах

- Трудности при физических нагрузках

- Боли в спине, которые могут появляться и исчезать

- Ограниченная гибкость

- Уплотнение мышц Хамстринга

- Чувство нарушения равновесия

Неврологические нарушения при болезни Шейермана-мау могут развиваться при выраженном кифозе. Кроме того, избыточный наклон в грудном отделе позвоночника может привести к проблемам с органами грудной клетки (сердцем, легкими).

Оценка кривизны

Кривизна позвоночника (в том числе, и при болезни Шейермана-Мау) измеряется в градусах. Кривизна без аномалий позвонков (и та, что исчезает, когда пациент лежит) обычно считается постуральным кифозом, более безвредным состоянием, не требующим лечения.

Диагностика:

Диагноз Болезни Шейермана-Мау выставляется на основании совокупности данных осмотра и результатах визуализации (в первую очередь, рентгенографии).

Физическое обследование

Тщательный анализ истории болезни и обследование позволяет исключить другие состояния, при которых развивается кифоз.

Врач на основании осмотра может выявить нарушения при наклоне с помощью теста Адама (пациента просят наклониться вперед по талии). Это позволяет выявить тораколюмбарный кифоз.

- С помощью пальпации врач может определить спинальные аномалии. При болезни Шейермана — Мау, грудной отдел позвоночника слишком изогнут сбоку.

- Диапазон движений: врач оценивает степень амплитуды движений в туловище, как пациент может наклоняться вперед, назад и в сторону.

Методы медицинской визуализации

Рентгенография

Для постановки диагноза необходимо провести полноразмерные снимки (передние и задние) позвоночника. Пациент во время выполнения рентгена стоит с вытянутыми руками, удерживая голову вертикально. Рентгенография может также проводиться в положении пациента лежа, чтобы определить гибкость кривизны и клиренс позвонков.

Кривизна кифоза измеряется в градусах. Кривизна без аномалий позвонков (и та, которая легко исчезает, когда пациент лежит) обычно считается постуральным кифозом.

Болезнь Шейермана – Мау может быть диагностирована в том случае, если у пациента есть:

- Кифотическая кривая грудного отдела 45 и более градусов

- Три или более смежных позвонка, имеют клиновидную деформацию, по меньшей мере, на 5 градусов на каждый сегмент (15 градусов на три сегмента)

- Наличие небольших грыж Шморля

Состояние может сопровождаться такими заболеваниями как сколиоз (~ 25%) и спондилолистез.

МРТ, КТ и КТ миелография

Магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и миелография могут быть дополнительными методами обследования пациентов с болезнью Шейермана – Мау. В частности, МРТ позвоночника при болезни Шейермана – Мау позволяет диагностировать возможные осложнения, такие как стеноз, грыжа диска, интратекальные аномалии. Кроме того, МРТ позвоночника является ценным инструментом при подготовке пациентов с выраженным кифозом Шейермана – Мау к оперативному лечению.

Дифференциальная диагностика

Включает:

- Постуральный кифоз (известный как округлая деформация задней части спины, кифоз имеет функциональный характер и позвоночник не теряет гибкости)

- Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)

- Остеопороз, индуцированный глюкокортикоидами, (например, при синдроме Кушинга), может привести к торакальному кифозу.

- Скелетная дисплазия.

- Врожденный кифоз

- Туберкулез позвоночника.

Лечение болезни Шейрмана-Мау

Тактика лечения

Тактика лечения зависит во многом от степени кифоза:

- кривизна

- кривизна — 50-75 градусов: корсетирование (скобы)

- кривизна > 75 градусов: операция

Лечение болезни Шайермана-Мау зависит от конкретного человека. Для выбора оптимальной тактики лечения необходимо учитывать следующие факторы:

- Выраженность искривления в спине

- Гибкость позвоночника в зоне кифоза

- Ожидается ли, что человек продолжит расти

- Проблемы с внешним видом

- Предпочтения пациента

При рассмотрении лечения болезни Шейермана необходимо понимать анатомию верхней части спины или грудного отдела позвоночника. Человеческий позвоночник имеет в норме физиологические изгибы, но если кривизна достигает 45 градусов и более, это считается патологическим явлением. При отсутствии адекватного лечения избыточный кифоз может привести к развитию болевого синдрома и выраженному косметическому дефекту .

Наблюдение и фиксация

Если у молодого человека небольшая деформация, он все еще растет и нет признаков прогрессирования, то лечение болезни Шейермана – Мау не требуется.

Вместо этого, индивидуум должен находиться под контролем врача-ортопеда и периодически проводить рентгенографию для контроля угла кривизны. Если появляются признаки увеличения искривления, то рекомендуется более активное лечение.

Корсетирование

Пациентам с болезнью Шейермана – Маус более выраженным искривлением может потребоваться корсетирование с использованием задних скоб. Использование скоб в течение нескольких лет в период роста может остановить или замедлить прогрессирование деформации.

ЛФК

Программа физических упражнений, включая упражнения по усилению мышц задней части бедра (хамстринга), часто рекомендуется в сочетании с фиксацией позвоночника с помощью корсета.

И хотя физические упражнения не влияют напрямую на деформацию при болезни Шейермана-Мау, они оказывают позитивное действие на гибкость, функциональность позвоночника и позволяют предотвратить развитие дегенеративных изменений, особенно когда кифоз имеется у взрослых.

Физиотерапия

Различные физиопроцедуры могут быть использованы для лечения пациентов с болезнью Шейермана – Мау в тех случаях, когда есть болевые проявления, мышечный спазм, скованность.

Медикаментозное лечение

При наличии болевых проявлений могут быть назначены препараты НПВП коротким курсом. Полезный эффект могут дать курсы приема хондропротекторов.

Хирургическое лечение

Хирургические методы лечения при болезни Шейерманна применяются достаточно редко. Тем не менее , есть определенные ситуации, в которых может быть рекомендована операция. Оперативное лечение может быть использовано для пациентов с тяжелыми деформациями, когда кривизна торакального кифоза более 75 градусов, и если имеются неврологические дефициты.

Цель операции в основном заключается в уменьшении деформации и, возможно, уменьшении болей или неврологических симптомов.

Осложнения

- Хроническая боль в спине

- Прогрессивная и постоянная деформация

- Неврологический дефицит

- Кардиореспираторные проблемы

Прогноз

- Болезнь Шейермана-Мау с умеренной деформацией редко требует фиксации или операции

- У пациентов с болезнью Шейермана-Мау повышенный риск развития болей в спине и у них возникают трудности при необходимости поднимать тяжести или подниматься вверх. Неврологические и кардиореспираторные осложнения встречаются достаточно редко.

- Оперативное лечение подростков с выраженной деформацией имеет хороший отдаленный результат, как в плане функциональности, так и в косметологическом аспекте.

www.dikul.net

Болезнь Шейермана – Мау — Неврология — LiveJournal

Болезнь Шейермана – Мау [далее — БШМ] (дорзальный юношеский кифоз) — это прогрессирующая деформирующая дорсопатия, возникающая в период роста организма. При этом заболевании патологический кифотический изгиб в грудном отделе позвоночника составляет 45 — 75 градусов. Деформация позвоночника обусловлена формированием клиновидной формы у 3 или более грудных позвонков. Тела измененных позвонков на боковых снимках имеют треугольную форму. Местом первичного поражения являются зоны роста хряща в замыкательных пластинках тел позвонков.В настоящее время БШМ относят к эпифизарным дисплазиям с преимущественным поражением позвоночника. Как правило, БШМ возникает в подростковом возрасте в 10 — 16 лет на фоне врожденной неполноценности хондрогенеза, эндокринно-обменной перестройки организма под воздействием микротравматиации, когда происходит рост костей и тканей. Заболевание широко распространенно в популяции. Возникает в 1% случаев в одинаковой степени, как у мальчиков, так и у девочек.

Причины заболевания. На сегодняшний день существует множество теорий этого заболевания. [1] Наиболее вероятным является генетическая детерминированность заболевания. Всеми исследователями признается важная роль наследственной предрасположенности к БШМ. В семьях, где один из родителей страдает юношеским дорзальным кифозом, значительно повышен риск этого заболевания у детей. В лечении необходимо предотвратить осложнения болезни- возникновение межпозвонковых грыж и усиления кифосколиоза. Необходима специальная гимнастика, вытяжение позвоночника. [2] Также не исключается влияние некоторых травм на зоны роста костной ткани в пубератантном возрасте. [3] Датский рентгенолог Шейерман, именем которого и названо это заболевание, считал, что причиной деформации позвоночника является аваскулярный некроз замыкательных пластинок тел нескольких позвонков. Замыкательные пластинки представляют собой тонкий слой гиалинового хряща, отделяющего тела позвонков от межпозвонковых дисков. При недостатке кровоснабжения наступает омертвление замыкательных пластинок, что нарушает рост кости и приводит к формированию клиновидной формы позвонков. [4] Также предполагается влияние остеопоротических процессов, возникающих в позвоночнике по неясным причинам. [5] Нарушение мышечной ткани, также является одной из причин этого заболевания. [6] Другие исследователи считают, что деформация позвоночника при БШМ обусловлена избыточным ростом костной ткани в определенных участках тел позвонков. Имеются данные, что в основе этой формы кифоза лежит остеопороз, ведущий к компрессионным микропереломам тел позвонков и в конечном итоге к деформации позвоночника. Возможно, в генезе заболевания имеет определенную роль нарушение строения мышечной ткани.

Клиническая картина. В начале заболевания поставить диагноз с помощью рентгеновского обследования не возможно. Заболевание часто выявляется только тогда, кода родители обращают внимание на нарушенную осанку своего ребенка. Иногда первым признаком болезни могут быть боли между лопатками. В обычных случаях боль появляется только, когда деформация выражена. Прогрессирование кифоза обычно медленное. Быстрое прогрессирование заболевания (круглая спина или горб) приводят людей к врачу. Люди чаще обращаются к врачу из-за внешних проявлений заболевания. При БШМ возникает ригидность позвоночника и болевой синдром постепенно нарастает вместе с деформацией. В некоторых случаях у пациентов с БШМ бывает сколиоз. При сколиозе деформация идет в другой плоскости. Подсчитано, что около 30% больных с БШМ имеется сколиоз. Неврологические проявления БШМ в большой степени зависят от локализации поражения: около 2/3 случаев приходится на грудной и 1/3 случаев на торако-люмбальный и поясничный отделы.

В течении заболевания можно выделить латентный период (8 — 14 лет), ранние (в возрасте 15 — 20 лет) и поздние (старше 25 лет) неврологические осложнения:

Латентный период моно назвать ортопедическим. Обычно у подростков жалоб нет или их беспокоят небольшие местные боли в спине после физической нагрузки, бега. Во время осмотра обнаруживается кифоз грудного отдела или плоская спина со сглаженным поясничным лордозом и ограничение подвижности позвоночника. Подросток при наклоне вперед не может достать ноги вытянутыми руками, грудной кифоз не исчезает в положении максимального разгибания. Спондилография подтверждает диагноз.

Ранние неврологические проявления не зависимо от уровня вертебральной патологии представлены в большинстве случаев рецидивирующей люмбалгией, реже торакальная форма сопровождается болями в грудной клетке, миофасциальными болями, чаще в мышцах живота. Изредка наблюдаются симпаталгии, висцералгии. Выраженный кифоз у подростков, особенно при высокой торакальной форме в сочетании с конституциональной узостью позвоночного канала, может привести к острой или подострой компрессии пспинного мозга на уровне вершины искривления в результате изменений в костно-связочном аппарате или грыжи диска. Часто минимальная травма приводит к появлению клинической картины поперечного поражения спинного мозга. Процесс как правило частично обратим после консервативного или хирургического лечения.

Поздние осложнения наблюдаются в зрелом возрасте и связаны с быстрым прогрессированием вторичного дистрофического процесса в позвоночнике с преимущественным развитием остеохондроза и грыж нижних поясничных дисков, деформирующего спондилеза и оссифицирующего лигаментоза в грудном и фиксированного гиперлордоза, спондилоартроза в шейном отделах позвоночника. У большинства больных отмечается пояснично-крестцовый радикулярный синдром и миофасциальные боли, реже туннельные невропатии в нижнем квадранте тела. С несколько меньшей частотой встречаются торакалгии, абдоминалгии, цервикалгии и корешковые синдромы шейной и грудной локализации. Цервикальная миелопатия развивается на третьем-четвертом десятилетии жизни. Она обусловлена дисгемическими нарушениями в результате динамической микро-травматизации спинного мозга и его сосудов в суженном гиперлордозированном цервикальном канале и в результате множественного стеноза межпозвонковых отверстий спондило-артротическими фиброзно-костными разрастаниями. Миелопатия чаще имеет прогредиентно-ремиттирующее течение с преобладанием корешково-пирамидного синдрома. Синдром позвоночной артерии, церебральные сосудистые нарушения и нейродистрофические синдромы верхнего квадранта нередки в этой ситуации. Возможны случаи многоуровневых радикулоневропатий. В пожилом возрасте развивается хроническая прогрессирующая торакальная миелопатия, которая связана с последствиями спондилодисплазии с грубой деформацией позвонков, выраженными переднебоковыми остеофитами, обызвествлением передней продольной связки, множественными выпячиваниями дисков, спондилоартрозом со стенозом межпозвонковых отверстий. При этом в подавляющем большинстве случаев имеется выраженный атеросклероз аорты и ее ветвей. В этой ситуации ведущим является сосудистый фактор, обусловленный перегибами, окклюзией корешковых артерий и вен.

В клиническом течении БШМ выделяют классическую и атипичную формы заболевания. Классическая форма характеризуется обычно S-образной деформацией позвоночника в сагиттальной плоскости с развитием ригидного грудного гиперкифоза и формированием соответствующего поясничного противо-искривления; в ряде случаев поясничная противо-деформация отсутствует. Атипичные варианты БШМ поясничной локализации, напротив, отличает сглаженность физиологических изгибов позвоночника с формированием поясничного кифоза.

Диагностика основана на рентгенологической картине, которая при БШМ представлена в начале неровностью и нарушением структуры площадок тел позвонков, задержкой образования, отслоением и деформацией апофизов. Позже позвонки принимают клиновидную форму, уплощаются. Формируются грыжи Шморля, которые представляют собой грыжи межпозвонковых дисков, которые располагаются в телах позвонков. Высота дисков постепенно снижается, Развивается кифоз в нижнее грудном отделе позвоночника или уплощается поясничный лордоз при низкой локализации процесса. При этом заболевании также отмечается гипертрофия передней продольной связки, которая расположена на передней поверхности тел позвонков. Это также может способствовать усилению деформации позвоночника. Выраженность морфологических изменений и распространенность дисплазии позвонков варьирует в больших пределах. Распространенный остеохондроз взрослых с корешковыми болями, торакалгией, люмбалгией и псевдовисцероалгиями нередко является исходом спондило-дисплазии. МРТ назначается при наличии неврологической симптоматики.

Лечение. В лечении БШМ два основных метода — консервативное и хирургическое. Выбор метода лечения зависит от многих факторов: возраст, пол, выраженность симптоматики, подвижность позвонков. В консервативные методы лечения входит – лечебная физкультура, массаж, различные виды мануальной терапии. В юношеском возрасте на короткие промежутки времени, возможно ношение корсета. Оперативное лечение показано в тех случаях, когда угол кифоза достигает 75° и появляется нарушение функций органов дыхания и сердца.

Читайте также:

клинические рекомендации «Болезнь Шейермана» Общероссийская общественная организация Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР), МЗ РФ, год утверждения 2015 [читать]

laesus-de-liro.livejournal.com