Биологические мембраны — это… Что такое Биологические мембраны?

- У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана

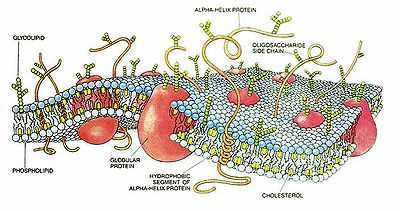

Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и желтые спирали). Желтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерола Желто-зеленые цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликс

Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и желтые спирали). Желтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерола Желто-зеленые цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликсКле́точная мембра́на (или цитолемма, или плазмолемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая ее целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды.

Основные сведения

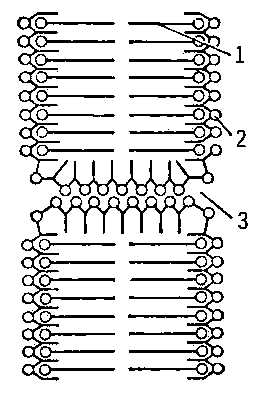

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») часть. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют, пожалуй, археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7-8 нм.

Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погруженные одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки, и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров и рецепторов.

Функции биомембран

- барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость означает, что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Избирательная проницаемость обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами.

- транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Транспорт через мембраны обеспечивает: доставку питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секрецию различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке соответствующего pH и ионной концентрации, которые нужны для работы клеточных ферментов.

Частицы, по какой-либо причине не способные пересечь фосфолипидный бислой (например, из-за гидрофильных свойств, так как мембрана внутри гидрофобна и не пропускает гидрофильные вещества, или из-за крупных размеров), но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортеры) и белки-каналы или путем эндоцитоза.

При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии, путем диффузии. Вариантом этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.

Активный транспорт требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивают в клетку ионы калия (K+) и выкачивают из неё ионы натрия (Na+).

- матричная — обеспечивает определенное взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие;

- механическая — обеспечивает автономность клетки, ее внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях). Большую роль в обеспечение механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

- энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки;

- рецепторная — некоторые белки, сидящие в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетке воспринимает те или иные сигналы).

Например, гормоны, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы. Нейромедиаторы (химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов) тоже связываются с особыми рецепторными белками клеток-мишеней.

- ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.

- осуществление генерации и проведения биопотенциалов.

С помощью мембраны в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса.

- маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

Структура и состав биомембран

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов», которые связаны с заряженной гидрофильной «головой». Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором», препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку. Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются.

Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён.

Мембранные органеллы

Это замкнутые одиночные или связанные друг с другом участки цитоплазмы, отделённые от гиалоплазмы мембранами. К одномембранным органеллам относятся эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы; к двумембранным — ядро, митохондрии, пластиды. Снаружи клетка ограничена так называемой плазматической мембраной. Строение мембран различных органелл отличается по составу липидов и мембранных белков.

Избирательная проницаемость

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью: через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, глицерол и ионы, причем сами мембраны в известной мере активно регулируют этот процесс-одни вещества пропускают, а другие нет. существует четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или их из клеки наружу:диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, т.е. не требуют затрат энергии; два последних-активные процессы, связанные с потреблением энерги.

Избирательная проницаемость мембраны при пассивном транспорте обусловлена специальными каналами — интегральными белками. Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы. Относительно градиента концентрации молекулы этих элементов движутся в клетку и из неё. При раздражении каналы натриевых ионов раскрываются, и происходит резкое поступление в клетку ионов натрия. При этом происходит дисбаланс мембранного потенциала. После чего мембранный потенциал восстанавливается. Каналы калия всегда открыты, через них в клетку медленно попадают ионы калия.

Ссылки

- Bruce Alberts, et al. Molecular Biology Of The Cell. — 5th ed. — New York: Garland Science, 2007. — ISBN 0-8153-3218-1 — учебник по молекулярной биологии на англ. языке

- Рубин А.Б. Биофизика, учебник в 2 тт.. — 3-е издание, исправленное и дополненное. — Москва: издательство Московского университета, 2004. — ISBN 5-211-06109-8

- Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: перевод с англ. = Biomembranes. Molecular structure and function (by Robert B. Gennis). — 1-е издание. — Москва: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0

- Иванов В.Г., Берестовский Т.Н. Липидный бислой биологических мембран. — Москва: Наука, 1982.

- Антонов В.Ф., Смирнова Е.Н., Шевченко Е.В. Липидные мембраны при фазовых переходах. — Москва: Наука, 1994.

См. также

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Мембрана (биология) Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана. Модель клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики — гидрофильные «головки» фосфолипидов, а присоединённые к ним линии — гидрофобные «хвосты». На рисунке показаны только интегральные мембранные белки (красные глобулы и жёлтые спирали). Жёлтые овальные точки внутри мембраны — молекулы холестерина. Жёлто-зелёные цепочки бусинок на наружной стороне мембраны — цепочки олигосахаридов, формирующие гликокаликс Кле́точная мембра́на (также цитолемма, плазмолемма, или плазматическая мембрана) — эластическая молекулярная структура, состоящая из белков и липидов. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.Основные сведения

Клеточная стенка, если таковая у клетки имеется (обычно есть у растительных клеток), покрывает клеточную мембрану.

Клеточная мембрана представляет собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так называемые сложные липиды — фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») части. При образовании мембран гидрофобные участки молекул оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов. Некоторое исключение составляют археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпеноидными спиртами. Толщина мембраны составляет 7—8 нм.

Биологическая мембрана включает и различные белки: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полуинтегральные (погружённые одним концом во внешний или внутренний липидный слой), поверхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембраны). Некоторые белки являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом внутри клетки и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров и рецепторов.

История исследования

В 1925 году Гортер и Грендель с помощью осмотического «удара» получили так называемые «тени» эритроцитов — их пустые оболочки. Тени сложили в стопку и определили площадь их поверхности. Затем с помощью ацетона выделили из оболочек липиды и определили количество липидов на единицу площади эритроцита — этого количества хватило на сплошной двойной слой. Хотя этот эксперимент привёл исследователей к правильному выводу, ими было допущено несколько грубых ошибок — во-первых, с помощью ацетона нельзя выделить абсолютно все липиды, а во-вторых, площадь поверхности была определена неправильно, по сухому весу. В данном случае минус на минус дал плюс, соотношение определяемых показателей случайно оказалось верным и был открыт липидный бислой.

Эксперименты с искусственными билипидными плёнками показали, что они обладают высоким поверхностным натяжением, гораздо большим, чем в клеточных мембранах. То есть в них содержится что-то, что снижает натяжение — белки. В 1935 году Даниэлли и Доусон представили научному сообществу модель «сендвича», которая говорит о том, что в основе мембраны лежит липидный бислой, по обеим сторонам от которого находятся сплошные слои белков, внутри бислоя ничего нет. Первые электронно-микроскопические исследования 1950-х годов подтвердили эту теорию — на микрофотографиях были видны 2 электронно-плотных слоя — белковые молекулы и головки липидов и один электронно-прозрачный слой между ними — хвосты липидов. Дж. Робертсон сформулировал в 1960 году теорию унитарной биологической мембраны, в которой постулировалось трёхслойное строение всех клеточных мембран.

Но постепенно накапливались аргументы против «бутербродной модели»:

- накапливались сведения о глобулярности плазматической мембраны;

- оказалось, что структура мембраны при электронной микроскопии зависит от способа её фиксации;

- плазматическая мембрана может различаться по структуре даже в одной клетке, например в головке, шейке и хвосте сперматозоида;

- «бутербродная» модель термодинамически не выгодна — для поддержания такой структуры нужно затрачивать большое количество энергии, и протащить вещество через мембрану очень сложно;

- количество белков, связанных с мембраной электростатически, очень небольшое, в основном белки очень тяжело выделить из мембраны, так как они погружены в неё.

Всё это привело к созданию в 1972 году С. Д. Сингером (S. Jonathan Singer) и Г. Л. Николсоном (Garth L. Nicolson) жидкостно-мозаичной модели строения мембраны. Согласно этой модели белки в мембране не образуют сплошной слой на поверхности, а делятся на интегральные, полуинтегральные и периферические. Периферические белки действительно находятся на поверхности мембраны и связаны с полярными головками мембранных липидов электростатичесткими взаимодействиями, но никогда не образуют сплошной слой. Доказательствами жидкостности мембраны служат методы FRAP, FLIP и соматическая гибридизация клеток, мозаичности — метод замораживания-скалывания, при котором на сколе мембраны видны бугорки и ямки, так как белки не расщепляются, а целиком отходят в один из слоёв мембраны.

Функции

- Барьерная — обеспечивает регулируемый, избирательный, пассивный и активный обмен веществ с окружающей средой[1]. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость означает, что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Избирательная проницаемость обеспечивает отделение клетки и клеточных компартментов от окружающей среды и снабжение их необходимыми веществами.

- Транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки[1]. Транспорт через мембраны обеспечивает: доставку питательных веществ, удаление конечных продуктов обмена, секрецию различных веществ, создание ионных градиентов, поддержание в клетке оптимального pH и концентрации ионов, которые нужны для работы клеточных ферментов.

Частицы, по какой-либо причине неспособные пересечь фосфолипидный бислой (например, из-за гидрофильных свойств, так как мембрана внутри гидрофобна и не пропускает гидрофильные вещества, или из-за крупных размеров), но необходимые для клетки, могут проникнуть сквозь мембрану через специальные белки-переносчики (транспортёры) и белки-каналы или путём эндоцитоза.

При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии по градиенту концентрации (градиент концентрации указывает направление увеличения концентрации) путём диффузии. Вариантом этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.

Активный транспорт требует затрат энергии, так как происходит против градиента концентрации. На мембране существуют специальные белки-насосы, в том числе АТФаза, которая активно вкачивает в клетку ионы калия (K+) и выкачивает из неё ионы натрия (Na+). - Матричная — обеспечивает определённое взаиморасположение и ориентацию мембранных белков, их оптимальное взаимодействие.

- Механическая — обеспечивает автономность клетки, её внутриклеточных структур, также соединение с другими клетками (в тканях). Большую роль в обеспечении механической функции имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.

- Энергетическая — при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы переноса энергии, в которых также участвуют белки.

- Рецепторная — некоторые белки, находящиеся в мембране, являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или иные сигналы).

Например, гормоны, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы. Нейромедиаторы (химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов) тоже связываются с особыми рецепторными белками клеток-мишеней. - Ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.

- Осуществление генерации и проведения биопотенциалов.

С помощью мембраны в клетке поддерживается постоянная концентрация ионов: концентрация иона К+ внутри клетки значительно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ значительно ниже, что очень важно, так как это обеспечивает поддержание разности потенциалов на мембране и генерацию нервного импульса. - Маркировка клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединёнными к ним разветвлёнными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.

Структура и состав биомембран

Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов», которые связаны с заряженной гидрофильной «головой». Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором», препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку.

Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются. Рядом с белками находятся аннулярные липиды — они более упорядочены, менее подвижны, имеют в составе более насыщенные жирные кислоты и выделяются из мембраны вместе с белком. Без аннулярных липидов белки мембраны не работают.

Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, в наружном содержатся преимущественно фосфатидилинозитол, фосфатидилхолин, сфингомиелины и гликолипиды, во внутреннем — фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозитол. Переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён, но может происходить спонтанно, примерно раз в 6 месяцев или с помощью белков-флиппаз и скрамблазы плазматической мембраны. Если в наружном слое появляется фосфатидилсерин, это является сигналом для макрофагов о необходимости уничтожения клетки.

Мембранные органеллы

Это замкнутые одиночные или связанные друг с другом участки цитоплазмы, отделённые от гиалоплазмы мембранами. К одномембранным органеллам относятся эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы; к двумембранным — ядро, митохондрии, пластиды. Строение мембран различных органелл отличается по составу липидов и мембранных белков.

Избирательная проницаемость

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью: через них медленно диффундируют глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты, глицерол и ионы, причем сами мембраны в известной мере активно регулируют этот процесс — одни вещества пропускают, а другие нет. Существует четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или вывода их из клетки наружу: диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, то есть не требуют затрат энергии; два последних — активные процессы, связанные с потреблением энергии.

Избирательная проницаемость мембраны при пассивном транспорте обусловлена специальными каналами — интегральными белками. Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы. Относительно градиента концентрации молекулы этих элементов движутся в клетку и из неё. При раздражении каналы натриевых ионов раскрываются, и происходит резкое поступление в клетку ионов натрия. При этом происходит дисбаланс мембранного потенциала. После чего мембранный потенциал восстанавливается. Каналы калия всегда открыты, через них в клетку медленно попадают ионы калия.

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 Твердислов В. А., Яковенко Л. В. Физика биологических мембран // Школьникам о современной физике. Акустика. Теория относительности. Биофизика. — М., Просвещение, 1990. -ISBN 5-09-001323-3. — Тираж 200 000 экз. — С. 131-158

Литература

- Антонов В. Ф., Смирнова Е. Н., Шевченко Е. В. Липидные мембраны при фазовых переходах. — М.: Наука, 1994.

- Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: перевод с англ. = Biomembranes. Molecular structure and function (by Robert B. Gennis). — 1-е издание. — М.: Мир, 1997. — ISBN 5-03-002419-0.

- Иванов В. Г., Берестовский Т. Н. Липидный бислой биологических мембран. — М.: Наука, 1982.

- Рубин А. Б. Биофизика, учебник в 2 тт. — 3-е издание, исправленное и дополненное. — М.: издательство Московского университета, 2004. — ISBN 5-211-06109-8.

- Bruce Alberts, et al. Molecular Biology Of The Cell. — 5th ed. — New York: Garland Science, 2007. — ISBN 0-8153-3218-1. — учебник по молекулярной биологии на английском языке

Ссылки

wikiredia.ru

биологическая мембрана — это… Что такое биологическая мембрана?

- биологическая мембрана

- Термин

- биологическая мембрана

- Термин на английском

- biological membrane

- Синонимы

- биомембрана

- Аббревиатуры

- Связанные термины

- липидная мембрана на подложке, доставка генов, белки, биополимеры, биосовместимые покрытия, бислой, гидрофобное взаимодействие, клетка, липосома, нанофармакология, доставка лекарственных средств, эндоцитоз

- Определение

Липидный бислой со встроенными в него молекулами белков, отделяющий клетку от внешней среды и разграничивающий внутреннее пространство клетки.

- Описание

- Толщина биологической мембраны составляет 5 нм.

Она сформирована в основном из фосфолипидов — липидных молекул, имеющих заряженную головку и гидрофобный хвост, состоящий из остатков жирных кислот. В водной среде молекулы фосфолипидов агрегируют хвост к хвосту, обращаясь к воде заряженными головками. В результате образуется двуслойная пленка (бислой). Именно такая пленка окружает клетку снаружи и разграничивает ее внутренние отсеки. Биологическая мембрана является хорошим изолятором и не позволяет содержимому клетки смешиваться с окружающей средой. Для осуществления взаимодействий со средой в мембрану встроены специальные белковые молекулы, формирующие ионные каналы, переносчики, рецепторы.

- Авторы

- Ширинский Владимир Павлович, д.б.н.

- Ссылки

- Иллюстрации

схематическое строение биологической мембраны

Источник: http://cache-media.britannica.com/eb-media/74/53074-004-9F65D813.jpg- Теги

- Разделы

- Формирование наноматериалов с использованием биологических систем и/или методов

Методы формирования наноматериалов

Бионаноматериалы и биофункционализированные наноматериалы

Нанотехнологии и наноматериалы в медицине (диагностика, системы доставки лекарств, эксипиенты, восстановление тканей и органов, другое)

Технология

Получение, диагностика и сертификация наноразмерных систем

Наноматериалы

Объекты, относящиеся к сфере нанотехнологий

Наука

Энциклопедический словарь нанотехнологий. — Роснано. 2010.

- биоинженерия

- биологические моторы

Смотреть что такое «биологическая мембрана» в других словарях:

Биологическая мембрана — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА — см. цитоплазматическая мембрана. количество всей надземной и подземной (в почве) массы того или иного растения, фитоценоза или биоценоза за единицу времени … Словарь ботанических терминов

биологическая мембрана — общее название функционально активных поверхностных структур клеток толщиной в несколько молекулярных слоев, ограничивающих цитоплазму и большинство внутриклеточных структур, а также образующих внутриклеточную систему канальцев, складок и… … Большой медицинский словарь

Биологическая мембрана — – общее название функционально ак тивных поверхностных образований, ограничивающих ту или иную организацию живой материи толщиной в несколько молекулярных слоев … Словарь терминов по физиологии сельскохозяйственных животных

Анатомия клетки:биологическая мембрана — … Википедия

Мембрана — (от лат. membrana кожица, перепонка) 1) биологическая мембрана белково липидная структура молекулярных размеров, расположенная на поверхности клеток (клеточная мембрана), канальцев и пузырьков, а также внутриклеточных образований ядер,… … Начала современного естествознания

Мембрана (биология) — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

Мембрана клетки — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

Мембрана клеток — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

мембрана биологическая — Сложная высокоорганизованная надмолекулярная структура, лежащая в основе пространственной и функциональной организации любой клетки, играющая ключевую роль в ее жизнедеятельности. [РХТУ им. Д.И. Менделеева, кафедра мембранной технологии] Тематики … Справочник технического переводчика

dic.academic.ru

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ — это… Что такое БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ?

- БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

- БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ

(лат. membrana — кожица, оболочка, перепонка), структуры, ограничивающие клетки (клеточные, или плазматические, мембраны) и внутриклеточные органоиды (мембраны митохондрий, хлоропластов, лизосом, эндоплазматич. ретикулума и др.). Содержат в своём составе липиды, белки, гетерогенные макромолекулы (гликопротеиды, гликолипиды) и, в зависимости от выполняемой функции, мно-гочисл. минорные компоненты (коферменты, нуклеиновые к-ты, антиоксиданты, каротиноиды, неорганич. ионы и т. п.). Основу Б. м. составляет фосфолипид-ный двойной слой (бислой), гидрофобные фрагменты молекул к-рого погружены в толщу мембраны (толщина гидрофобной зоны Б. м. составляет 2— 3 нм), а полярные группы ориентированы наружу в окружающую водную среду. Осн. масса мембранных липидов (60— 70%) представлена гл. обр. фосфати-дилхолином, фосфатидилэтаноламином, сфингомиелином и холестерином. Главная их функция состоит в поддержании механич. стабильности Б. м. и придании им гидрофобных свойств. Мембранные белки локализованы на поверхности Б. м. или внедрены на разл. глубину в гидрофобную зону. Нек-рые белки пронизывают мембрану насквозь, и разл. полярные группы одного и того же белка обнаруживаются по обе стороны Б. м. Большинство мембранных белков играет б. или м. специфич. роль: служат катализаторами протекающих в клетке химич. реакций (мн. белки мембран — ферменты), рецепторами гормональных и антигенных сигналов, выполняют функцию узнающих элементов в мембранном транспорте, пиноцитозе и хемотаксисе. Устойчивость Б. м. обусловлена ионными, дипольными, дисперсионными и гидрофобными взаимодействиями между молекулами липидов и белков. Свободная энергия взаимодействия между фосфолипидами при плотной упаковке молекул в бислое достигает величины 10—20 ккал/м и значительно превосходит ср. энергию теплового движения. Вместе с тем внутри мембраны наблюдается значит, подвижность липидов и белков. Осн. функции Б. м.— барьерная, транспортная, регуляторная и каталитическая. Барьерная функция заключается в ограничении диффузии через мембрану растворимых в воде соединений, что необходимо для защиты клеток от чужеродных, токсичных веществ и сохранения внутри клеток определённых концентраций метаболитов.

Коэффициенты диффузии веществ через фосфолипидный бислой в 104—106 раз ниже, чем в водных растворах. Характерная особенность Б. м.— способность осуществлять избират. перенос неорганич. ионов, питат. веществ, разл. продуктов обмена. Б. м. содержат системы пассивного и активного, направленного против электрохимич. потенциала, транспорта веществ. В качестве источников энергии для активного транспорта используются окислительно-восстановит. реакции (система транспорта Н+), гидролиз АТФ (К+/Nа+-активируемая АТФаза, Са2+-активируемая АТФаза) или предсушествующие ионные градиенты (система симпорта Na+ с аминокислотами или углеводами). Мол. механизмы транспорта веществ хорошо изучены на модельных системах, в частности при включении природных и синте-тич. ион-транспортирующих соединений (ионофоров) в искусств, фосфолипидные бислойные мембраны. Большая группа ион-транспортирующих соединений (напр., антибиотики грамицидин, амфо-терипин и др.) встраиваются в мембрану и формируют в ней поры или каналы (см. ИОННЫЕ КАНАЛЫ), селективно пропускающие ионы. Важнейшей функцией Б. м. служит регуляция внутриклеточного метаболизма в ответ на поступающие извне воздействия. Взаимодействие клеток с внеш. средой осуществляется посредством спец. мембранных рецепторов (фото-, термо-, механо- и хеморецепторы). Во мн. случаях при физич. или химич. возбуждении клеток увеличивается скорость поступления в клетки Са2+ и активируется мембранная АМФ-циклаза. В свою очередь Са2 + и цАМФ, активируя ключевые ферменты метаболизма, обеспечивают эффективный ответ клеток на внеш. воздействия (см. Циклические нуклеотиды). Важным аспектом взаимодействия клеток, тканей и органов целостного организма с внеш. средой является способность Б. м. осуществлять передачу элект-рич. сигнала, к-рая осуществляется спец. структурами — синапсами, а также при распространении потенциала действия по возбудимым Б. м. В Б. м. протекают мн. биохимич. реакции, в первую очередь процессы энергообмена клеток. В т. н. сопрягающих мембранах хлоропластов, митохондрий и бактерий осуществляется преобразование энергии света или свободной энергии, освобождаемой при окисли-тельно-восстановит. реакциях, в энергию пирофосфатной связи АТФ (см. Биоэнергетика). Мн. окислительно-восстановит. гидролитич. и биосинтетич. реакции катализируют ферменты, прочно связанные с Б. м. (см. КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА).

.(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.)

.

- БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

- БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ

Смотреть что такое «БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ» в других словарях:

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ — БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ, молекулярные структуры (не более 10 нм толщиной), ограничивающие клетки (плазматическая мембрана) и внутриклеточные частицы ядра, митохондрии и др. Состоят главным образом из липидов и белков. Обладая избирательной… … Современная энциклопедия

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ — белково липидные структуры молекулярных размеров (не более 10 нм толщиной), расположенные на поверхности клеток (плазматическая мембрана) и внутриклеточных частиц ядра, митохондрий и др. Обладая избирательной проницаемостью, регулируют в клетках… … Большой Энциклопедический словарь

Биологические мембраны — БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ, молекулярные структуры (не более 10 нм толщиной), ограничивающие клетки (плазматическая мембрана) и внутриклеточные частицы ядра, митохондрии и др. Состоят главным образом из липидов и белков. Обладая избирательной… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Биологические мембраны — тонкие пограничные структуры молекулярных размеров, расположенные на поверхности клеток и субклеточных частиц, а также канальцев и пузырьков, пронизывающих протоплазму. Толщина Б. м. не превышает 100 Å. Важнейшая функция Б. м.… … Большая советская энциклопедия

биологические мембраны — белково липидные структуры (не более 10 нм толщиной), ограничивающие клетки (плазматическая мембрана) и внутриклеточные частицы ядра, митохондрии и др. Обладая избирательной проницаемостью, регулируют в клетках концентрацию солей, сахаров,… … Энциклопедический словарь

Биологические мембраны — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ — белково ли пидиые структуры (не более 10 нм толщиной), ограничивающие клетки (плазматич. мембрана) и внутриклеточные частицы ядра, митохондрии и др. Обладая избират. проницаемостью, регулируют в клетках концентрацию солей, сахаров, аминокислот и… … Естествознание. Энциклопедический словарь

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ — биологические мембраны, белково липидные структуры молекулярных размеров (не более 100 А толщиной), расположенные на поверхности клеток (плазматическая мембрана) и внутриклеточных органоидов ядра, митохондрий и др. Б. м., обладая… … Ветеринарный энциклопедический словарь

МЕМБРАНЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ — (от лат. membrana кожица, перепонка), сложные высокоорганизованные надмоле кулярные структуры, ограничивающие клетки (клеточные, или плазматич., мембраны) и внутриклеточные органоиды митохондрии, хлоропласты, лизосомы и др. Представляют собой… … Химическая энциклопедия

Мембраны биологические — см. Биологические мембраны … Большая советская энциклопедия

dic.academic.ru

биологические мембраны — это… Что такое биологические мембраны?

белково-липидные структуры (не более 10 нм толщиной), ограничивающие клетки (плазматическая мембрана) и внутриклеточные частицы — ядра, митохондрии и др. Обладая избирательной проницаемостью, регулируют в клетках концентрацию солей, сахаров, аминокислот и других продуктов обмена веществ.

БИОЛОГИ́ЧЕСКИЕ МЕМБРА́НЫ, тонкие (не более 10 нм толщиной) липопротеидные пленки, состоящие из двойного слоя липидных молекул, в который включены молекулы разнообразных белков. Расположены на поверхности клеток (плазматическая мембрана) и внутриклеточных частиц (ядра, митохондрий и др.). В весовом отношении в зависимости от типа мембраны на долю липидов (см. ЛИПИДЫ)приходится 25—60%, а на долю белков (см. БЕЛКИ (органические соединения)) — 40—75%. В состав многих мембран входят углеводы, количество которых может достигать 2—10%.Липиды мембран

Состав липидов биологических мембран очень разнообразен. Характерными представителями липидов клеточных мембран являются фосфолипиды, сфингомиелины и холестерин (стероидный липид). Характерной особенностью мембранных липидов является разделение их молекулы на две функционально различные части: не полярные, не несущие зарядов хвосты, состоящие из жирных кислот, и заряженные полярные головки. Полярные головки несут на себе отрицательные заряды или могут быть нейтральными. Наличие неполярных хвостов объясняет хорошую растворимость липидов в жирах и органических растворителях. В эксперименте, смешивая с водой выделенные из мембран липиды можно получить бимолекулярные слои или мембраны толщиной около 7,5 нм, где периферические зоны слоя — это гидрофильные полярные головки, а центральная зона — незаряженные хвосты молекул липидов. Такое же строение имеют все естественные клеточные мембраны. Клеточные мембраны сильно отличаются друг от друга по составу липидов. Например, плазматические мембраны клеток животных богаты холестерином (до 30%), и в них мало лецитина, в то время как мембраны митохондрий богаты фосфолипидами и бедны холестерином. Липидные молекулы могут перемещаться вдоль липидного слоя, могут вращаться вокруг своей оси, а также переходить из слоя в слой. Белки, плавающие в «липидном озере», тоже обладают некоторой латеральной подвижностью. Состав липидов по обе стороны мембраны различен, что определяет асимметричность в строении билипидного слоя.

Мембранные белки

Белковые молекулы, которые значительно тяжелее и крупнее молекул липидов, как бы вкраплены в билипидный слой мембраны. Большая часть молекул белков частично погружена в мембрану и связана с липидами путем гидрофобных взаимодействий. Это так называемые интегральные белки. Другие белки связаны только с полярными «концами» молекул липидов и находятся на поверхности билипидного слоя, третьи пронизывают мембрану насквозь. Асимметрия в строении мембран ярче всего проявляется в отношении интегральных белков. Они строго ориентированы: их N-концы смотрят в полость вакуолей или во внеклеточную среду.

Мембраны сильно различаются по составу белков, которые собственно и определяют их функциональные свойства. Все мембранные белки можно разделить на три группы: ферменты, рецепторные белки и структурные белки.

В разных мембранах существует характерный набор ферментов. Например, в плазматической мембране локализуется К-Nа-зависимая АТФ-аза, участвующая в транспорте ионов. Рецепторные белки специфически связываются с теми или иными веществами и как бы «узнают» их: это белки-рецепторы для гормонов, для узнавания поверхности соседних клеток, вирусов и т. д. Структурные белки обеспечивают прочность мембраны и связаны с разнообразными белковыми структурами цитоплазмы. Например, в эпителиальных клетках специальные белки плазматической мембраны связываются с элементами цитоскелета и участвуют в образовании целого ряда межклеточных соединений, таких как десмосомы, адгезивные контакты и др.

Углеводы мембран

С мембранами связаны главным образом гликопротеины — молекулы белков, ковалентно связанных с цепочками углеводов. Как правило, молекулы углеводов расположены в наружных слоях мембран. Чаще всего это короткие линейные или разветвленные цепочки, в состав которых входят галактоза, манноза, фруктоза, сахароза, N-ацетилглюкозамин, арабиноза, ксилоза и др.

Синтез клеточных мембран

Строятся все клеточные мембраны (кроме мембран митохондрий и пластид) в гранулярном эндоплазматическом ретикулюме. От него отщепляются мелкие мембранные вакуоли, которые сливаются с мембранами аппарата Гольджи (см. ГОЛЬДЖИ АППАРАТ). Мембранные везикулы, продуцируемые, в свою очередь, аппаратом Гольджи, идут на построение плазматической мембраны, секреторных вакуолей и всех других мембранных компонентов клетки.

dic.academic.ru

Биологические мембраны — это… Что такое Биологические мембраны?

тонкие пограничные структуры молекулярных размеров, расположенные на поверхности клеток и субклеточных частиц, а также канальцев и пузырьков, пронизывающих протоплазму. Толщина Б. м. не превышает 100 Å. Важнейшая функция Б. м. — регулирование транспорта ионов, сахаров, аминокислот и других продуктов обмена веществ (см. Проницаемость биологических мембран). Первоначально термин «Б. м.» использовали при описании всех видов пограничных структур, встречающихся в живом организме, — покровных тканей, слизистых оболочек желудка и кишечника, стенок кровеносных сосудов и почечных канальцев, миелиновых оболочек нервных волокон, оболочек эритроцитов и др. К середине 20 в. было доказано, что в большинстве пограничных структур эффективную барьерную функцию выполняют не все элементы этих сложных образований, а только мембраны клеток. С помощью электронного микроскопа и рентгеноструктурного анализа удалось показать общность строения поверхностных клеточных мембран эритроцитов, нервных и мышечных клеток, бактерий, плазмалеммы растительных клеток и др. с мембранами субклеточных структур — эндоплазматической сети, митохондрий (См. Митохондрии), клеточных ядер, лизосом (См. Лизосомы), хлоропластов и др. Б.м. занимают огромную площадь (например, в организме человека только поверхностные мембраны имеют площадь, равную десяткам тыс. м2) и играют универсальную регуляторную роль в обмене веществ. Поэтому изучение структуры и функций Б. м. — одна из важнейших задач цитологии и молекулярной биологии. Функции Б. м. многообразны (см. табл.).Некоторые функции биологических мембран

——————————————————————————————————————————————————

| Функция | Вид мембраны |

|——————————————————————————————————————————————————|

| Активный транспорт веществ | Все виды мембран |

| Общая и избирательная диффузия небольших молекул и | |

| ионов | |

| Регулирование транспорта ионов и продуктов метаболизма | |

| внутри клеток | |

|——————————————————————————————————————————————————|

| Электроизоляционные свойства | Миелин |

|——————————————————————————————————————————————————|

| Генерация нервного импульса | Мембраны нервных клеток |

|——————————————————————————————————————————————————|

| Преобразование световой энергии в химическую энергию | Мембраны хлоропластов |

| аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) | |

|——————————————————————————————————————————————————|

| Преобразование энергии биологического окисления в | Мембраны митохондрий |

| химическую энергию макроэргических фосфатных связей в | |

| молекуле аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) | |

|——————————————————————————————————————————————————|

| Фагоцитоз, пиноцитоз, антигенные свойства | Мембраны |

| | специализированных клеток |

——————————————————————————————————————————————————

Покрывая клетку и отделяя её от окружающей среды, Б. м. обеспечивают морфологическую целостность клеток и субклеточных частиц, их прочность и эластичность. Поддерживая неравномерное распределение ионов калия, натрия, хлора и др. между протоплазмой и окружающей средой, они способствуют появлению разности биоэлектрических потенциалов (См. Биоэлектрические потенциалы). Свойства Б. м. в значительной степени определяют генерирование и проведение возбуждения как в нервных и мышечных клетках, так и в местах контакта между ними, т. е. в синаптических окончаниях (см. Синапсы). Б. м. митохондрий служат местом строго упорядоченного расположения ферментов, участвующих в синтезе богатых энергией соединений. Функциональные свойства Б. м. тесно связаны с их структурной организацией и в значительной степени определяются ею. Ещё в 1902, изучая проницаемость клеточных мембран, немецкий учёный Э. Овертон заметил, что через мембраны легче всего проникают вещества, хорошо растворимые в липидах (См. Липиды), и предположил наличие последних в поверхностной клеточной мембране. В 1926 американские биологи Э. Гортер и Ф. Грендел выделили из гемолизированных эритроцитов человека липиды и расположили их в виде мономолекулярного слоя на поверхности воды; общая площадь этого слоя примерно в 2 раза превышала поверхность эритроцитов. Из этого они сделали вывод, что липиды Б. м. расположены в виде бимолекулярного слоя. Поверхностное натяжение клеточной мембраны (0,1 мн/м, или дин/см) меньше натяжения слоя чистого липида (10 мн/м, или дин/см) и близко к поверхностному натяжению белков. Поэтому было предположено, что в Б. м. бимолекулярный липидный слой покрыт с двух сторон слоями белка (структура «сэндвича»). Изучение клеточной поверхности с помощью поляризационного микроскопа позволило предположить, что молекулы липидов расположены перпендикулярно, а молекулы белка — параллельно клеточной поверхности. Методом электропроводности удалось измерить электрическую ёмкость клеточной мембраны, равную 1 мкф/см2, и рассчитать толщину её липидного слоя, которая оказалась равной 55 Å. На основе всех этих данных английские биологи Л. Даниелли и Г. Даусон в 1935 предложили модель Б. м., в основных чертах удовлетворяющую современным представлениям о структуре Б. м. Методами рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии, а также оптическими и биохимическими методами показано, что поверхностная клеточная мембрана и мембраны субклеточных частиц — митохондрий, ядер, микросом, лизосом и др. — имеют сходную структуру. Они состоят из бимолекулярного липидного слоя (в основном из фосфолипидов (См. Фосфолипиды)) толщиной 35 Å и двух нелипидных слоев толщиной 20 Å каждый (американский исследователь Дж. Робертсон). Внешняя поверхность многих Б. м. покрыта мукополисахаридами (См. Мукополисахариды). Внутренняя поверхность Б. м. выстлана структурным или ферментным белком (рис. 1, 2). Предполагается, что между молекулами фосфолипидов и белка существует электростатическое притяжение. Мембраны митохондрий несколько отличаются по структуре от поверхностной клеточной мембраны (рис. 3). По-видимому, фосфолипиды и белки в составе внутренней мембраны митохондрий связаны между собой прочным гидрофобным взаимодействием и образуют комплексы («повторяющиеся единицы»), из которых построена вся мембрана.

Значительный прогресс в представлениях о структуре и функции Б. м. достигнут при изучении их моделей — искусственных фосфолипидных мембран, состоящих из бимолекулярного слоя фосфолипидов. Физические свойства такой плёнки близки к свойствам природных Б. м.: толщина её достигает 61 Å, а электрическая ёмкость 1 мкф/см2. При добавлении в раствор, омывающий искусственную мембрану, небольшого количества белка электрическое сопротивление её резко уменьшается (Биологические мембраны в 1000 раз), приближаясь к электрическому сопротивлению природных Б. м. При определённых условиях в такой «реконструированной» мембране могут возникать электрические колебания, по амплитуде, длительности и условиям возникновения напоминающие электрические колебания в нервном волокне при возбуждении. Добавление в раствор, омывающий эту мембрану, антибиотиков типа валиномицина, грамицидина и др. вызывало появление избирательной проницаемости для ионов калия и натрия. Исследования Б. м. ведутся интенсивно; в ближайшем будущем можно ожидать полной расшифровки их структуры и функции.

Лит.: Руководство по цитологии, т. 1, М.—Л., 1965, гл. 2; Робертис Э. де, Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1967; Робертсон Дж., Мембрана живой клетки, в сборнике: Структура и функция клетки, пер. с англ., М., 1964; Finean J. В., The molecular organization of cell membranes, «Progress in Biophysics and Molecular Biology», 1966, v. 16, p. 143—70.

В. Ф. Антонов.

Рис. 2. Мембраны двух соседних нервных клеток (электронный микроскоп, увелич. в 400 000 раз). Каждая мембрана имеет толщину 75Å и видна в виде двух тёмных полос, разделённых более светлой полосой, толщиной 35 Å. Щель между клетками достигает 150 Å. Две тёмные полосы соответствуют белковому слою модели Даниелли и Даусона, а светлая полоса между ними — липидному слою.

Рис. 1. Схема строения биологической мембраны. Показан бимолекулярный липидный слой, окруженный с двух сторон монослоями белка. Кружками обозначены полярные гидрофильные группы молекулы, а чёрточками — углеводородные гидрофобные цепочки. В некоторых точках непрерывность мембран нарушается полярными порами, по которым вещества диффундируют в клетку (по Л. Даниелли и Г. Даусону).

Рис. 3. Схема распределения мембранных элементов клетки. Построена на основе электронномикроскопической картины среза эпителиальной клетки кишечника: 1 — поверхностная мембрана (каёмчатая), через которую происходит всасывание; 2 — мембрана десмосомы — места контакта с др. клеткой; 3 — парная поверхностная мембрана; 4 — мембрана митохондрий; 5 — мембрана эндоплазматической сети; 6 — мембраны аппарата Гольджи; 7 — ядерные мембраны.

dic.academic.ru

Биологическая мембрана — это… Что такое Биологическая мембрана?

- Биологическая мембрана

общее название функционально активных поверхностных структур клеток толщиной в несколько молекулярных слоев, ограничивающих цитоплазму и большинство внутриклеточных структур, а также образующих внутриклеточную систему канал ьце в, складок и замкнутых полостей.

1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994 г. 3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. — М.: Советская энциклопедия. — 1982—1984 гг.

- Биологи́ческая досту́пность лека́рственных сре́дств

- Биологи́ческая очи́стка

Смотреть что такое «Биологическая мембрана» в других словарях:

Биологическая мембрана — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

биологическая мембрана — Термин биологическая мембрана Термин на английском biological membrane Синонимы биомембрана Аббревиатуры Связанные термины липидная мембрана на подложке, доставка генов, белки, биополимеры, биосовместимые покрытия, бислой, гидрофобное… … Энциклопедический словарь нанотехнологий

БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА — см. цитоплазматическая мембрана. количество всей надземной и подземной (в почве) массы того или иного растения, фитоценоза или биоценоза за единицу времени … Словарь ботанических терминов

биологическая мембрана — общее название функционально активных поверхностных структур клеток толщиной в несколько молекулярных слоев, ограничивающих цитоплазму и большинство внутриклеточных структур, а также образующих внутриклеточную систему канальцев, складок и… … Большой медицинский словарь

Биологическая мембрана — – общее название функционально ак тивных поверхностных образований, ограничивающих ту или иную организацию живой материи толщиной в несколько молекулярных слоев … Словарь терминов по физиологии сельскохозяйственных животных

Анатомия клетки:биологическая мембрана — … Википедия

Мембрана — (от лат. membrana кожица, перепонка) 1) биологическая мембрана белково липидная структура молекулярных размеров, расположенная на поверхности клеток (клеточная мембрана), канальцев и пузырьков, а также внутриклеточных образований ядер,… … Начала современного естествознания

Мембрана (биология) — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

Мембрана клетки — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

Мембрана клеток — У этого термина существуют и другие значения, см. Мембрана Изображение клеточной мембраны. Маленькие голубые и белые шарики соответствуют гидрофильным «головкам» липидов, а присоединённые к ним линии гидрофобным «хвостам». На рисунке показаны… … Википедия

мембрана биологическая — Сложная высокоорганизованная надмолекулярная структура, лежащая в основе пространственной и функциональной организации любой клетки, играющая ключевую роль в ее жизнедеятельности. [РХТУ им. Д.И. Менделеева, кафедра мембранной технологии] Тематики … Справочник технического переводчика

dic.academic.ru