Полиневропатия, вызванная аутоиммунным воспалением

Воспалительная полиневропатия — это не очень часто встречающееся заболевание, при котором в патологический процесс вовлекаются периферические нервные стволы. Главной его особенностью является то, что воспаление захватывает сразу несколько нервных стволов. Предполагается, что такая патология имеет аутоиммунную природу. Зачастую на фоне возникшей воспалительной реакции отмечается разрушение миелиновых оболочек. Данное состояние может иметь острое или хроническое течение. В отдельную форму выделена полиневропатия, вызванная введением какой-либо сыворотки. В целом этот патологический процесс является достаточно серьезной проблемой, так как при отсутствии адекватной медицинской помощи он может стать причиной инвалидизации или даже гибели больного человека.

Воспалительная полиневропатия встречается как в детском возрасте, так и у взрослых людей. Согласно статистике, общий уровень распространенности такой патологии составляет около двух случаев на сто тысяч населения. Среди людей, которым была введена сыворотка, данное воспаление возникает примерно в четырех процентах случаев. Какой-либо зависимости от пола также не прослеживается.

Если поговорить об этом патологическом процессе с точки зрения прогноза, то можно заметить, что его острая форма чаще всего заканчивается полным выздоровлением пациента. Однако около пяти процентов случаев завершаются летальным исходом за счет пареза дыхательной мускулатуры. Остаточные клинические проявления в последующем наблюдаются примерно у пятнадцати процентов людей. При хроническом течении данной болезни полностью выздоравливают от десяти до пятнадцати процентов пациентов. Стабилизировать состояние удается примерно семидесяти процентам людей. Во всех остальных случаях наблюдается постепенное прогрессирование этого патологического процесса.

То, по какому механизму развивается такое воспаление, до конца не установлено. Предполагается, что ведущая роль в возникновении воспалительной полиневропатии отводится аутоиммунным реакциям, которые зачастую сопровождаются отслойками и деструктивными изменениями в миелиновых оболочках. С морфологической точки зрения, в пораженных нервных стволах обнаруживаются многочисленные воспалительные очаги, а их толщина уменьшается практически в два раза. Кроме этого, в ходе исследований удалось обнаружить, что подоболочечное пространство на фоне происходящих реакций расширяется. Результатом такой болезни становится то, что нервные импульсы начинают хуже проходить по нервам, за счет чего возникают двигательные и сенсорные расстройства.

Симптомы при воспалительной полиневропатии

Воспалительная полиневропатия будет сопровождаться различными симптомами в зависимости от того, в острой или хронической форме она протекает. При острой форме клиническая картина нарастает внезапно и стремительно. Как правило, больной человек указывает на наличие субфебрильной температуры тела. На первое место среди жалоб выходят двигательные расстройства. Они представлены снижением мышечного тонуса в конечностях и угнетением сухожильных рефлексов. Примерно у пятидесяти процентов пациентов присутствует боль. В ряде случаев отмечается нарушение иннервации мимических мышц. Около тридцати процентов случаев сопровождаются дыхательными расстройствами, из-за чего возникает необходимость поместить человека на искусственную вентиляцию легких. Проблемы с чувствительностью встречаются не у всех пациентов.

Стоит заметить, что существует несколько форм острого воспаления. Они отличаются своими клиническими проявлениями. В качестве примера можно привести синдром Гийена-Барре или синдром Фишера.

При хронической форме воспалительной полиневропатии симптомы нарастают более постепенно. Как правило, первоначально больной человек предъявляет жалобы на мышечную слабость в области нижних конечностей. Постепенно аналогичная проблема возникает и с руками. В обязательном порядке присутствуют расстройства со стороны чувствительной функции. Данный патологический процесс все больше прогрессирует и в тяжелых случаях может даже приводить к полной обездвиженности пациента. У десяти процентов людей наблюдается паралич дыхательной мускулатуры. В пятнадцати процентах случаев возникает поражение черепно-мозговых нервов.

Хроническое воспаление также разделяется на несколько клинических форм. Кроме этого, стоит заметить, что существует три варианта течения этой патологии. В одних случаях воспалительная реакция достигает максимальной степени своей выраженности, а затем постепенно регрессирует. В других ситуациях наблюдается длительное и постоянное ее прогрессирование. Также люди часто сталкиваются с таким вариантом, при котором обострения сменяются ремиссиями.

Симптомы при сывороточной полиневропатии чаще всего возникают спустя одну или полторы недели после введения сыворотки. При этом в большинстве случаев такая реакция наблюдается при вакцинации против столбняка. Человек указывает на появление болевого синдрома в области верхних конечностей и повышение температуры тела. Отмечается постепенное нарастание мышечной слабости и чувствительных нарушений в области рук. Примерно у тридцати процентов пациентов присоединяется воспалительная реакция со стороны периферических лимфатических узлов.

Диагностика и лечение болезни

Заподозрить данную болезнь можно уже на основании сопутствующих клинических проявлений. Из дополнительных методов исследования используется электронейромиография. Также показано проведение люмбальной пункции с последующим исследование цереброспинальной жидкости.

Лечение при таком воспалении складывается из применения глюкокортикостероидов или человеческого иммуноглобулина. При развитии сывороточной формы показаны антигистаминные средства. При отсутствии эффекта от вышеперечисленных препаратов используются цитостатики. Также хороший результат у большинства пациентов наблюдается при проведении плазмафереза.

Профилактика развития воспаления

Говорить о профилактике воспалительной полиневропатии достаточно сложно в связи с невыясненным до конца механизмом ее развития. Единственной рекомендацией является как можно более раннее обращение за медицинской помощью при появлении первых жалоб.

Причины болей в суставахЕсли Вас беспокоят боли или хруст в суставах, пройдите тест.

Причины болей в суставахЕсли Вас беспокоят боли или хруст в суставах, пройдите тест.Использованы фотоматериалы Shutterstock

medaboutme.ru

причины, симптомы и последствия. Лечение полинейропатии в Москве

Нередко для установления точной причины полинейропатии требуются дополнительные тесты. При аксональной полинейропатии врач назначит анализы на токсины, витамин B12, сахар, гликированный гемоглобин, тиреотропный гормон и др. Если они ничего не дадут, то нужно будет исследовать мочу на тяжёлые металлы и порфирины; кровь — на ревматоидный фактор, антитела к возбудителю болезни Лайма, ВИЧ и др.

Если полинейропатия демиелинизирующая, врач должен для начала понять, является ли она наследственной или приобретённой. Решить этот вопрос могут данные электромиографии и семейная история. В первом случае для определения точного диагноза нужно будет провести генетический тест. Он может показать, что у человека болезнь Шарко — Мари — Тута, наследственная нейропатия с предрасположенностью к параличам от сдавления и др. Когда полинейропатия не является признаком наследственного заболевания, пациента проверяют на гепатит B, C, ВИЧ, делают люмбальную пункцию и т. д.

К сожалению, до четверти случаев полинейропатии не имеют причин, которые получается установить.

Полинейропатия и сахарный диабет

При сахарном диабете далеко не всегда повреждение нервов можно назвать полинейропатией. Однако если развивается именно она, то сначала поражаются стопы, постепенно она поднимается выше, доходит до середины икры и затем возникает в кистях. Так может быть не только при уже диагностированном диабете, но и в случае предиабета. В этом состоянии человек может терять чувствительность к вибрациям, болевым стимулам, лёгким прикосновениям, температуре, у него ухудшается проприоцепция, то есть становится трудно определить положение в пространстве поражённых частей тела.

Чтобы предотвратить появление полинейропатии при диагностированном диабете, важно контролировать уровень сахара в крови — чтобы он не превышал допустимые значения. В тяжёлых случаях, при боли врач может назначить амитриптилин, венлафаксин, дулоксетин или венлафаксин. Если бывает внезапная сильная боль, то иногда требуются не простые обезболивающие (ибупрофен, парацетамол), а даже трамадол или небольшие дозы наркотических препаратов.

Если у вас сахарный диабет 1-го типа уже больше пяти лет или у вас диагностировали сахарный диабет 2-го типа, вам необходимо ежегодно проверяться у врача на наличие полинейропатии. Также вы должны ежедневно осматривать свои ноги — нет ли там каких-то повреждений. Если вовремя не поймать полинейропатию или не контролировать её, она может привести к серьёзным осложнениям вплоть до ампутации из-за инфицированной язвы.

Дефицит витаминов B1 (тиамина) и B12 (аксональная)

Дефицит витаминов может возникать из-за того, что рацион человека не сбалансирован или если эти витамины из-за ряда заболеваний не усваиваются организмом.

Дефицит витамина B1 называется бери-бери. Это заболевание может развиваться в сухой форме — в этом случае оно проявляется полинейропатией, при которой ухудшаются и чувствительность, и подвижность рук и ног. При влажной форме бери-бери поражается также сердце и возникает застойная сердечная недостаточность, тахикардия и др. После бариатрической операции (операции по сокращению объёма желудка) в некоторых случаях развивается дефицит витамина B1. Тогда полинейропатия проявляется жжением в руках и ногах, а также слабостью.

При дефиците витамина B12 симптомы полинейропатии в большей степени проявляются в ногах, чем в руках. Всё начинается с парестезии (онемения кожи, мурашек, покалываний) и атаксии (нарушения координации движений), человек не чувствует вибрацию и не понимает, в каком положении находятся поражённые конечности. Такое состояние может прогрессировать до серьёзной слабости, спастичности (перенапряжения мышц), подёргивания мышц, параплегии (паралича обеих рук или ног), недержания мочи и кала, перепадов настроения и проблем с памятью.

И дефицит витамина B1, и дефицит витамина B12 лечатся приёмом этих веществ в таблетках.

Гипотиреоз (аксональная)

Гипотиреоз — это снижение функции щитовидной железы. Как следствие нарушается чувствительность в конечностях: сначала вовлекаются стопы, причём они поражаются сильнее, чем впоследствии руки. Боль и покалывание — также частые симптомы. Иногда полинейропатия может слегка беспокоить человека долгое время, но врачи ставят диагноз только спустя несколько лет. Если человек принимает заместительную гормональную терапию, вместе с гипотиреозом обычно уходит и полинейропатия. Однако если болезнь была долгой, то есть шанс, что симптомы в той или иной степени останутся.

Токсины

Алкоголь (в большей степени аксональная)

При злоупотреблении алкоголем нередко возникает полинейропатия из-за токсичности этанола. Ситуации осложняется, если человек вдобавок плохо питается, то есть у него может быть дефицит витамина B1. Полинейропатия прогрессирует, постепенно лишая человека чувствительности и силы. В конечностях появляется онемение, покалывание, жжение, боль, слабость, спазмы, у человека ухудшается походка.

По сути, единственное действенное лечение при алкогольной полинейропатии — это не употреблять алкоголь. Хотя если поражение тяжёлое, то это вряд ли сильно поможет. Иногда при жжении бывают эффективны низкие дозы трициклических антидепрессантов или противоэпилептического препарата габапентина. Если есть дефицит витамина B1, то необходимо принимать препараты, его содержащие.

Химиотерапия (аксональная и демиелинизирующая)

Химиотерапия при онкологических заболеваниях нередко вызывает полинейропатию — потерю чувствительности, так как вещества, которые борются с раковыми клетками, также повреждают и нервы. Чаще всего такой побочный эффект вызывают препараты платины, таксаны, эпотилоны и алкалоиды растительного происхождение, а также бортезомиб. У пациентов, которые лечатся этими препаратами, в любой момент может возникнуть боль, жжение, покалывание, онемение, слабость в конечностях. После окончания лечение полинейропатия может уходить в течение 3–5 месяцев. В редких случаях полного восстановления достичь не удаётся.

Если такие симптомы возникли, нужно обязательно сказать об этом врачу — он объяснит, как улучшить качество жизни. При полинейропатии из-за химиотерапии, конечно, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, так как он может ухудшить состояние.

Другие лекарства

Есть немало препаратов, среди побочных эффектов которых — полинейропатия. Кроме тех лекарственных средств, которые применяются в лечении онкологических заболеваний, это препараты, назначаемые при сердечно-сосудистых заболеваниях (амиодарон). Также это лекарства, борющиеся с различными инфекциями: хлорохин (против малярии), изониазид (против туберкулёза), метронидазол, нитрофурантоин. Лечение аутоиммунных заболеваний тоже может привести к полинейропатии: такой побочный эффект имеют этанерцепт, инфликсимаб и лефлуномид. Противоэпилептический препарат фенитоин, средство для лечения алкоголизма дисульфирам, препараты для антиретровирусной терапии при ВИЧ (диданозин, ставудин), а также мышьяк и золото могут приводить к полинейропатии.

Если вы столкнулись с такой проблемой, обязательно обратитесь к врачу: он заменит препарат или уменьшит дозу. Самостоятельно это делать, конечно, нельзя.

Если необходимо справиться с болью, то можно принять простые обезболивающие вроде ибупрофена или парацетамола, если нет противопоказаний. Также есть вероятность, что врач назначит фенитоин, карбамазепин, габапентин, прегабалин, дулоксетин или трициклические антидепрессанты.

Другие токсичные вещества

Таллий, диметиламинопропионитрил, сероуглерод, оксид этилена, ртуть, свинец и др. могут воздействовать на организм так, что, кроме разнообразных симптомов, у человека разовьётся и полинейропатия. Она зачастую проявляется болью, покалыванием и онемением в ногах. В данном случае, конечно, главное лечение — это перестать подвергаться воздействию таких веществ. Дополнительно применяются прохладные компрессы, тепло, массаж, упражнения, трициклические антидепрессанты, противоэпилептические препараты и опиаты.

ВИЧ (аксональная)

Полинейропатия нередко встречается у пациентов с ВИЧ. Она даёт о себе знать покалыванием и онемением в ногах, а иногда и болью. Шансы развития этого состояния повышаются из-за приёма некоторых лекарств. И если врач диагностировал полинейропатию, то он заменит такие препараты. В остальных случаях сделать что-либо сложно. Если только речь не идёт о боли — с ней должен справиться габапентин. Если он не помогает, то при сопутствующей депрессии используются такие антидепрессанты, как дулоксетин. Если боль резкая и возникает внезапно, то врач может назначить капсаицин в виде мази (правда, в России он не продаётся). Также в тяжёлых случаях назначается трамадол.

Угрожающее жизни заболевание (аксональная)

C полинейропатией у тяжелобольного человека обычно работают врачи в отделении реанимации. При сепсисе (заражении крови) аксональная полинейропатия возникает довольно часто. Обычно она проявляется через неделю или две после попадания в отделение реанимации. Самый явный её симптом — потеря чувствительности к лёгким прикосновениям и уколам. Если к этому добавляется слабость, значит, вероятно, есть ещё и поражение мышц — миопатия. Безусловно, в такой ситуации главное — справиться с сепсисом. В дальнейшем восстановление мышечной силы и возвращение чувствительности скорее всего произойдёт в полной мере, правда, займёт недели или даже месяцы. Правда, в тяжёлых случаях чувствительность может не вернуться.

Уремия (аксональная)

Уремия возникает, когда почки не справляются со своей работой (так бывает при хронической болезни почек): в крови остаётся то, что должно выводиться с мочой — продукты азотистого обмена и другие токсичные вещества. Сначала теряется чувствительность в ногах, возникает покалывание, постепенно появляется жжение и нарушаются двигательные функции: появляется слабость, подёргивания мышц и даже паралич. Когда при заболевании почек появляются такие симптомы, человеку нужно начать диализ или пересадить почку. Если пациент уже находится на диализе, то, возможно, в борьбе с полинейропатией для него будут эффективны габапентин и трициклические антидепрессанты. После пересадки почки полинейропатия обычно уходит.

Болезнь Лайма, или боррелиоз (аксональная)

Это инфекционное заболевание возникает после того, как заражённый клещ провёл на теле человека больше суток. Оно может начаться даже через несколько недель после этого случая. Проявляется болью в суставах, повышенной температурой, усталостью — симптомы обычно принимают за простуду. Затем, если не обратить на это внимания и не лечить болезнь Лайма, возникнет ещё более сильная боль в суставах, покраснение кожи и полинейропатия — онемение и слабость конечностей. Болезнь Лайма лечится антибиотиками.

Порфирия (аксональная)

Порфирия — это группа генетических заболеваний, при которых нарушается производство гема (части гемоглобина). Существует несколько видов порфирии (их называют острые печёночные порфирии), симптомом которых является полинейропатия. При острой перемежающейся порфирии во время приступов возникает нарушение и чувствительности, и движений. Слабость обычно, если и появляется, то в руках, но иногда возникает и в ногах. Без лечения может возникнуть паралич всех конечностей, однако при грамотной терапии (например, гемином) он обычно обратим. Также появляется боль, покалывание в конечностях, онемение на некоторых участках рук и ног. Полинейропатия не приходит одна — во время приступов возникает также боль в животе, спутанность сознания и другие симптомы.

При наследственной печёночной копропорфирии во время особенно тяжёлых приступов полинейропатия может проявляться двигательными нарушениями. Ей всегда сопутствует боль в животе.

При длительных приступах вариегатной порфирии полинейропатия выражается в слабости и может даже привести к вялому параличу всех конечностей. Если при этом возникает ещё и сильная боль, рвота, судороги, то необходимо лечение гемином. После особенно сильного приступа полинейропатия может уходить в течение месяцев или лет.

Первичный системный амилоидоз (аксональная)

При амилоидозе в тканях откладывается вещество амилоид из-за нарушения белкового метаболизма. Это приводит к разнообразным симптомам: странному сердечному ритму, усталости, одышке, опуханию языка, потере веса и др. Полинейропатия при амилоидозе может касаться и ощущений, и движений. В основном это онемение, покалывание и боль. Лечение в таком случае направлено на то, чтобы ситуация не становилось хуже и качество жизни не страдало из-за боли. Терапия самого амилоидоза может быть разной и зависит от ситуации. Для снятия боли врач, вероятно, назначит противоэпилептические препараты, антидепрессанты или обезболивающие, включая наркотические.

Акромегалия (аксональная и демиелинизирующая)

Акромегалия — это нейроэндокринное заболевание, при котором избыточное производство гормона роста приводит к ненормальному увеличение частей тела. У половины таких больных случается и полинейропатия, которая проявляется мышечной слабостью. Так как пациенты с акромегалией предрасположены к развитию сахарного диабета, повреждение нервов может возникать и из-за него. В остальных случаях это происходит из-за самой акромегалии, если её не контролировать — развитие полинейропатии зависит, в частности, от уровня инсулиноподобного фактора роста 1, который можно корректировать. Если слабость уже появилась, но заболевание взято под контроль, то возможно полное восстановление.

Криоглобулинемия, в том числе на фоне вирусного гепатита (аксональная)

Криоглобулины — это белки иммунной системы, которые выпадают в осадок на холоде (в тепле растворяются) и скапливаются в маленьких и средних артериях, провоцируя разнообразные проблемы. Смешанная криоглобулинемия нередко возникает на фоне хронического гепатита B или C. Как она проявляется? Симптомы самые разные: пальпируемая пурпура (объёмные кровоизлияния в коже), боль в суставах, артрит, почечная недостаточность, слабость, гипокомплементемия (дефицит комплемента — системы белков, участвующих в работе иммунитета). Полинейропатия при криоглобулинемии проявляется по-разному: это может быть боль, потеря чувствительности, к ней также в некоторых случаях добавляются двигательные нарушения. Однако назвать эти симптомы сильно ухудшающими качество жизни нельзя. Какое нужно необходимо при смешанной криоглобулинемии? Безусловно, необходимо лечить причину этого состояния. Когда речь идёт, например, о гепатите, то это противовирусные препараты. Если прогрессирование смешанной криоглобулинемии очень активное и жизнеугрожающее, то врач может назначить короткий курс глюкокортикоидов с ритуксимабом или циклофосфамидом. В некоторых случаях помогает плазмаферез.

Синдром Гийена — Барре (чаще демиелинизирующая)

Синдром Гийена — Барре возникает после развития некоторых инфекций (из-за заражения бактерией Campylobacter Jejuni, цитомегаловирусом, ВИЧ, вирусом Эпштейна — Барр): активизированный иммунитет принимает за «врага» также миелин и аксоны. В результате развивается тяжёлое состояние с полинейропатией. Самая распространённая форма синдрома Гийена — Барре — это острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия. Один из ранних её признаков — прогрессирующая слабость, которая может даже перейти в паралич, вовлекает все конечности, лицевые и дыхательные мышцы. Это в трети случаев приводит к искусственной вентиляции лёгких. Примерно у половины пациентов возникает боль.

Как лечат синдром Гийена — Барре? В основном, это наблюдение и уход. Иногда врач может назначить плазмаферез (очищение плазмы крови в специальном аппарате) или внутривенное введение иммуноглобулина. Лечение глюкокортикоидами при синдроме Гийена — Барре крайне не рекомендуется. Если возникла боль, то в тяжёлых случаях её можно лечить с помощью габапентина или карбамазепина. Если боль остаётся долгое время, то, вероятно, врач назначит трициклические антидепрессанты, прегабалин или трамадол. Ухудшение при синдроме Гийена — Барре длится обычно не больше двух недель, затем сменяется стабилизацией состояния, и за несколько недель или месяцев болезнь уходит. Однако у 5–10 процентов пациентов заболевание длится дольше и восстановление проходит тяжелее. В 2 процентах случаев слабость возникает снова и снова. Только иногда полинейропатия при синдроме Гийена — Барре остаётся необратимой.

Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия

Такое состояние возникает, когда собственная иммунная система атакует миелин. В основном это происходит по непонятным причинам. Начало заболевания можно заметить не сразу — полинейропатия развивается медленно и прогрессирует не меньше двух месяцев. Обычно она в большей степени проявляется слабостью (человеку становится трудно ходить и управлять руками) и в меньшей — потерей чувствительности и покалыванием во всех конечностях. При этом вибрации и положение конечностей ощущаются хуже, чем боль и температура.

При таком виде полинейропатии врач должен назначить иммуноглобулин внутривенно, глюкокортикоиды или плазмаферез, иначе повреждение нервов будет необратимым. В принципе для подавляющего большинства пациентов прогноз при такой полинейропатии благоприятный, однако, по некоторым данным, в 15 процентах случаев заболевание надолго, если не навсегда, снижает качество жизни, в том числе из-за рецидивов.

Болезнь Шарко — Мари — Тута (демиелинизирующая)

Это группа наследственных заболеваний, при которых один из генов, отвечающий за формирование миелина, поломан. Полинейропатия, которая возникает на этом фоне, затрагивает и ощущения, и способность двигаться: появляется слабость в ногах, деформируются стопы (молоткообразные пальцы ног, чрезмерно высокий продольный свод стопы), потеря чувствительности касается в основном невосприятия вибрации и нарушения проприоцепции, то есть понимания, где находится та или иная часть тела. Симптомы появляются в детстве, подростковом возрасте, а при 2-м типе болезни и до 30 лет. Постепенно у людей с этим заболеванием атрофируются мышцы стоп и кистей рук. К сожалению, лечения от болезни Шарко — Мари — Тута ещё нет, пациентам рекомендуется ежедневно выполнять упражнения на растяжку, также часто требуется хирургическое вмешательство ортопедов, чтобы улучшить состояние суставов.

Кроме перечисленных, есть ряд заболеваний, при которых полинейропатия развивается либо крайне редко, либо она является следствием часто сопутствующего этой патологии состояния, описанного выше. Речь идёт о первичном билиарном циррозе, истинной полицитемии, хронической обструктивной болезни лёгких, множественной миеломе, лимфоме и др.

Ещё одной причиной развития полинейропатии может стать окружающая среда: например, вибрации, продолжительное влияние холода или снижение уровня кислорода в крови.

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Батуева Е.А., Кайгородова Н.Б., Каракулова Ю.В. Влияние нейротрофической терапии не нейропатическую боль и психовегетативный статус больных диабетической нейропатией // Российский журнал боли. 2011. № 2. С. 46.

- Бойко А.Н., Батышева Т.Т., Костенко Е.В., Пивоварчик Е.М., Ганжула П.А., Исмаилов А.М., Лисинкер Л.Н., Хозова А.А., Отческая О.В., Камчатнов П.Р. Нейродикловит: возможность применения у пациентов с болью в спине // Фарматека. 2010. № 7. С. 63–68.

- Морозова О.Г. Полинейропатии в соматической практике // Внутренняя медицина. 2007. № 4 (4). С. 37–39.

Наши специалисты

Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель центра диагностики и лечения нарушений памяти

Врач-невролог, доктор медицинских наук

Врач-невролог, кандидат медицинских наук

Цены на диагностику причин полинейропатии

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Мы работаем круглосуточно

yusupovs.com

Полинейропатии при соматических заболеваниях: роль невролога в диагностике и лечении | Курушина О.В., Барулин А.Е.

Полинейропатии, или множественные поражения периферических нервов, являются широко распространенными заболеваниями. Высокая подверженность дистальных участков нервов различным патологическим факторам легко объяснима особенностями строения нервных клеток. Питание и остальные метаболические процессы в отростках периферических нервов осуществляются за счет аксоплазматического тока веществ из тела клетки посредством специальной транспортной системы. А так как длина отростков во много тысяч раз превышает размеры самого тела нейрона, то концевые участки нервов являются чрезвычайно уязвимой зоной. При этом основными патогенетическими процессами чаще всего являются аксонопатия или демиелинизация нервных волокон.

Множество нозологических форм полинейропатий объясняется тем, что, по сути, это заболевание – проявление системного страдания периферической нервной системы при различных неблагоприятных условиях. При этом, несмотря на разнообразие клинических проявлений, синдромальная диагностика полинейропатий не вызывает сложностей. Для синдрома полинейропатии характерно наличие:– слабости и/или атрофии мышц;

– снижения или выпадения сухожильных рефлексов;

– снижения чувствительности по полинейропатическому типу;

– болевого синдрома в дистальных отделах конечностей;

– вегетативных нарушений в виде расстройств деятельности сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), потоотделения и сексуальной функции.

Одними из ключевых критериев, позволяющих выделить полинейропатии из всего спектра поражений периферической нервной системы, являются преимущественно дистальное поражение и относительная симметричность патологического процесса.

Но если диагностика полинейропатии как синдрома, по мнению большинства неврологов, не вызывает значительной клинической сложности, то выделение этиологического фактора, послужившего причиной развития этого процесса, напротив, является относительно трудной задачей. В ряде случаев нозологическая принадлежность полинейропатии так и остается невыясненной. Во многих работах утверждается, что в неспециализированных клиниках количество полинейропатий неуточненной этиологии достигает 50%, а в специализированных – 25% случаев.

При этом поиск причины полинейропатии никак нельзя считать избыточным. Неоспоримым фактом является необходимость выделения этиологического фактора как основного определяющего момента для выработки терапевтической стратегии.

Алгоритм диагностики полинейропатий может быть следующим:

1. Сбор анамнеза.

2. Неврологический осмотр.

3. Общий осмотр.

4. Электронейромиография (ЭНМГ).

5. Лабораторные методы исследования.

6. Инструментальные методы исследования.

7. Исследование цереброспинальной жидкости.

8. Биопсия нервов.

При сборе анамнеза в первую очередь необходимо обратить внимание на недавно перенесенные инфекционные заболевания, длительный прием лекарственных средств, условия работы и проживания, в частности, контакт с токсическими веществами. Семейный анамнез, наличие известных соматических заболеваний и особенности питания также являются определяющими факторами диагностического поиска. Ввиду высокой распространенности алкогольной полинейропатии необходимо особое внимание уделить свидетельствам хронической алкогольной интоксикации. Немаловажными диагностическими признаками являются скорость развития симптомов полинейропатии, течение заболевания и их связь с произошедшими жизненными событиями.

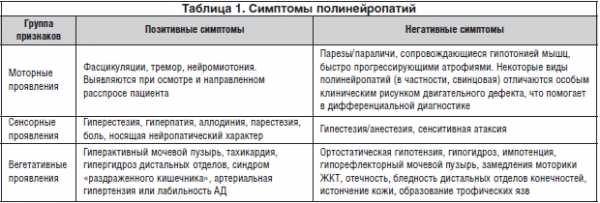

Неврологический осмотр пациента предусматривает как выявление симптомов, характерных для полинейропатий, так и выделение ведущей формы данной патологии. Среди проявлений полинейропатий принято выделять моторные, сенсорные и вегетативные группы признаков. При этом каждая из этих групп может проявляться как негативными, так и позитивными симптомами (табл. 1).

В ходе неврологического осмотра при неясном характере полинейропатии необходима пальпация доступных нервных стволов. Их утолщение может быть свидетельством специфических видов полинейропатий (при лепре, саркоидозе, болезни Рефсума и т.д.). Обследование других систем и функций нервной системы также может дать возможность поставить нозологический диагноз.

Общий осмотр пациента с полинейропатией в условиях неврологического приема по большей части предусматривает осмотр кожных покровов и слизистых, исследование лимфатических узлов, пальпацию живота и измерение АД и пульса. Наличие отклонений в данных осмотра, свидетельствующее о соматической патологии или интоксикации, требует привлечения специалистов соответствующего профиля.

ЭНМГ является одним из наиболее чувствительных методов диагностики полинейропатий и помогает выявить даже субклинические формы. В то же время этот метод исследования определяет неспецифические изменения и не может быть единственным при выставлении нозологического диагноза. Стимуляционная ЭНМГ позволяет оценить скорость и качество проведения импульсов по сенсорным и моторным волокнам периферических нервов, что необходимо для определения уровня и характера (аксонопатии или демиелинизации) поражения.

Лабораторные методы исследования направлены на выявление, в первую очередь, метаболических и токсических нарушений у пациента. Кроме клинического анализа крови целесообразно рекомендовать исследование уровня мочевины, креатинина, гликированного гемоглобина, проведение печеночных проб, ревмопроб. При подозрении на интоксикацию необходимо проведение токсикологического скрининга.

При наличии показаний применяются инструментальные методы исследования соматического статуса, которые включают рентгенографию, ультразвуковое исследование и т.д. Отдельно следует отметить способы исследования вегетативной нервной системы, из которых наиболее доступной и информативной является кардиоинтервалография. Она позволяет судить как о состоянии вегетативной иннервации, так и об эффективности ее регулирующего влияния.

Исследование цереброспинальной жидкости вынесено отдельным пунктом в алгоритме обследования, поскольку ее проведение показано при подозрении на демиелинизирующую полинейропатию, острую или хроническую, а также при поиске инфекционных агентов или неопластического процесса.

Последний пункт предложенного алгоритма – биопсию нервов также нецелесообразно рекомендовать в качестве рутинного метода исследования. Однако она входит в перечень общих клинических критериев диагностики периферических нейропатий и может быть использована при необходимости подтверждения диагноза некоторых форм наследственных полинейропатий, поражения периферической нервной системы при амилоидозе, лепре, саркоидозе и т.д. Инвазивность, количество осложнений и побочных явлений при проведении биопсии служат существенными ограничивающими факторами проведения данной процедуры.

В результате проведенного диагностического процесса, как правило, удается выделить тот или иной вид полинейропатии по одному из предложенных способов классификации. Так, при соматической патологии наиболее часто выделяют следующие виды полинейропатий:

1. Метаболические: уремическая, печеночная, амилоидная.

2. Эндокринные: диабетическая, гипотиреоидная, гипертиреоидная.

3. Токсические: алкогольная, лекарственная, свинцовая, мышьяковая.

4. Инфекционные: дифтерийная, при лепре, СПИДе и т.д.

5. Системные: при системной красной волчанке, узелковом периартериите, склеродермии.

6. Паранеопластические.

Краткая клиническая характеристика наиболее часто встречающихся форм полинейропатий

Уремическая полинейропатия встречается практически у половины больных с хронической почечной недостаточностью. Характерны преимущественно сенсорные или сенсомоторные симметричные дистальные нарушения. Заболевание может дебютировать с крампи (болезненные судороги) и синдрома «беспокойных ног». Затем присоединяются дизестезии, жжение и онемение стоп. Гемодиализ, проводимый при данной патологии, имеет неоднозначное влияние. С одной стороны, отмечается его положительный эффект на течение полинейропатии, с другой – до четверти пациентов отмечают усиление сенсорных симптомов после начала этого вида терапии. Кроме того, формирование артериовенозной фистулы, ассоциированной с диализом, приводит к нарастанию ишемических механизмов повреждения периферических нервов.

Печеночная полинейропатия возникает как при хроническом, так и при остром поражении печени. Наиболее частыми причинами являются первичный билиарный цирроз, алкогольный цирроз, гепатит С. Клиническая картина чаще всего представлена смешанной сенсо-моторной полинейропатией, которая сочетается с энцефалопатией. Признаки вовлечения вегетативной нервной системы – ортостатическая гипотензия, нарушение моторики ЖКТ – приводят к ухудшению прогноза у этой категории пациентов.

Амилоидная полинейропатия развивается у пациентов с первичным наследственным амилоидозом. Проявляется чаще всего болевыми синдромами в сочетании с нарушениями болевой и температурной чувствительности в дистальных отделах конечностей. Моторные и трофические расстройства возникают на поздних стадиях заболевания.

Диабетическая полинейропатия является наиболее распространенной и изученной формой соматических полинейропатий. Чаще всего представлена в виде дистальной симметричной сенсорной формы, которая отличается медленно прогрессирующим течением, начинается с утраты вибрационной чувствительности и выпадения коленных и ахилловых рефлексов. В то же время может проявляться в виде достаточно интенсивного болевого синдрома, с нарастанием алгий в вечернее и ночное время. Многообразие форм поражения периферической нервной системы при сахарном диабете (СД) не позволяет исключить из списка рассматриваемых полинейропатий и преимущественно вегетативную форму с минимальными сенсорными и моторными нарушениями. Она проявляется периферической вегетативной недостаточностью и помимо снижения качества жизни пациентов существенно ухудшает прогноз в связи с развитием вегетативной кардиальной недостаточности. Проксимальная моторная полинейропатия при СД встречается реже и характеризуется амиотрофией, сопровождающейся алгическими нарушениями.

Алкогольная полинейропатия часто развивается подостро. Характерными симптомами являются парестезии в дистальных отделах конечностей, болезненность икроножных мышц во время пальпации, нейропатические боли, явления сенситивной атаксии. В дальнейшем развиваются слабость и парез конечностей, в частности при поражении малоберцового нерва с развитием перонеальной походки. Быстро развиваются гипотония, атрофия парализованных мышц. Сухожильные рефлексы сначала могут быть повышенными, а в дальнейшем снижаются или выпадают. Очень часто наблюдаются вазомоторные, трофические и секреторные расстройства: гипергидроз, отек дистальных отделов конечностей, нарушение их нормальной окраски, изменение температуры кожи. В дифференциальной диагностике этой формы полинейропатии большую роль играет ее сочетание с корсаковским синдромом.

Лекарственная полинейропатия развивается на фоне длительного приема целого ряда медикаментов. Наиболее часто полинейропатия встречается при приеме изониазида, метронидазола, препаратов золота, кардиологических (амиодарон, гидралазин, пергексилин, новокаинамид), онкологических (винкристин, прокарбазин, цисплатин) препаратов. Главными дифференциально-диагностическими признаками данного вида полинейропатий при всем разнообразии клинической картины являются улучшение состояния после отмены препарата и нарастание симптомов после возобновления терапии.

Свинцовая полинейропатия развивается в основном подостро, на протяжении нескольких недель. Заболеванию предшествуют явления общей астенизации, которые проявляются головной болью, головокружением, повышенной утомляемостью, раздражительностью, нарушением сна, снижением памяти. Клинический рисунок нарушения функции периферических нервов при этой форме полинейропатии характеризуется своеобразием: поражение двигательных волокон лучевых нервов предшествует остальным видам расстройств. Если процесс распространяется на нижние конечности, парализуются прежде всего разгибатели стопы. Вместе с параличом дистальных отделов конечностей возникает боль в конечностях и нарушается чувствительность по полиневритическому типу. Течение заболевания обычно длительное – месяцы, а иногда и годы, даже при адекватном лечении, поскольку свинец выводится из организма медленно.

Мышьяковая полинейропатия: при повторных воздействиях небольших количеств мышьяка развивается дистальная симметричная сенсомоторная полинейропатия, при которой доминируют боли и нарушения чувствительности. В случае острого отравления развитие клиники полинейропатии следует за латентным периодом в 2–3 нед. При этом мышечная слабость развивается в основном в нижних конечностях. Имеются выраженные вегетативно-трофические расстройства: гиперкератоз, сухость и нарушение пигментации кожи, вазомоторные расстройства, отеки. На ногтях определяют утолщение в виде белой поперечной полоски (полоска Месса). Наблюдаются выпадение волос, трофические расстройства десен и неба (образуются язвы). Восстановление утраченных функций может продолжаться в течение многих месяцев. Диагностика строится на выявлении мышьяка в моче, волосах и ногтях.

Дифтерийная полинейропатия обусловлена не воспалительным процессом, а токсическим влиянием коринебактерии дифтерии и аутоимунными сдвигами. Разрушение миелина со следующей дегенерацией нервных волокон начинается из конечных разветвлений нервов в мышцах. Генерализированная форма постдифтерийной полинейропатии развивается на 4–7-й нед., в период угасания инфекции. Проявляется периферическим парезом конечностей с арефлексией, затем присоединяются нарушения поверхностной и глубокой чувствительности с развитием сенситивной атаксии.

Полинейропатия при СПИДе встречается почти у 30% больных. Проявляется, как правило, дистальной симметричной, преимущественно сенсорной формой. Обусловлена в основном аксонопатией. Начинается с выпадения вибрационной чувствительности, характеризуется гипералгезией с выраженным болевым компонентом. Данное состояние может усиливаться при лечении инфекционной или неопластической патологии в связи с развитием лекарственной полинейропатии, к которой данная категория пациентов особенно предрасположена.

Полинейропатии при системных заболеваниях могут быть как обусловлены самим патологическим процессом, так и являться результатом поражения печеночной, почечной систем и проведенного вследствие этого лечения (препараты золота и др.). Могут наблюдаться поражения одного нерва, множественная мононейропатия, симметричная сенсорная или сенсомоторная полинейропатия.

Паранеопластические полинейропатии не являются специфичными и встречаются достаточно редко. Проявляются преимущественно моторными, сенсорными или сенсомоторными симптомами. Для этого вида поражения периферической нервной системы характерно подострое развитие выраженного неврологического дефицита с последующей стабилизацией состояния, сопровождающееся воспалительными изменениями в цереброспинальной жидкости.

Принципы терапии полинейропатий при соматической патологии

Лечебные мероприятия при этой патологии должны проводиться с учетом традиционных направлений терапии: этиологического, патогенетического, симптоматического.

Этиологическое лечение, как следует из названия, будет учитывать ведущий этиологический фактор, вызвавший развитие данного вида полинейропатии. Необходимо отметить тот факт, что в ряде случаев устранение причины заболевания является неотъемлемым условием излечения (как при лекарственной полинейропатии). Но, к сожалению, не всегда это достижимо – например, при СД или системном аутоиммунном заболевании возможен только полноценный контроль симптомов. А иногда, как в случае с интоксикацией мышьяком или при дифтерийной полинейропатии, ведущий патологический фактор уже сыграл свою отрицательную роль, и дальнейшее воздействие на него лишено смысла. Не надо также упускать из внимания тот факт, что достаточно большой процент полинейропатий так и остается несистематизированным. Поэтому этиологическое лечение полинейропатий является желаемым, но не обязательным компонентом лечебного процесса, в отличие от патогенетической терапии.

Для патогенетического лечения необходимо воздействие на основной механизм, послуживший причиной развития полинейропатии. В случае демиелинизации и аксонопатии предпочтение отдается витаминотерапии, антиоксидантам и вазоактивным препаратам.

Из широкого спектра антиоксидантов в терапии заболеваний периферических нервов при соматической патологии различного генеза хорошо себя зарекомендовали препараты α-липоевой кислоты. Изучение механизма действия этого вида терапии у больных полинейропатией показало комплексное воздействие на нормализацию эндоневрального кровотока, редукцию оксидативного стресса и улучшение васкулярной дисфункции.

В лечении витаминными комплексами при полинейропатиях предпочтение отдается витаминам группы В. Они оказывают метаболическое влияние на аксональный транспорт и процессы миелинизации в периферических нервных волокнах. Кроме того, воздействие витаминов группы В, в первую очередь тиамина, на центральную нервную систему опосредовано через метаболизм γ-аминомасляной кислоты и серотонина и вызывает анальгетический эффект.

Известно, что тиамин, локализующийся в мембранах нервных клеток, оказывает существенное влияние на процессы регенерации поврежденных нервных волокон, а также участвует в обеспечении энергетических процессов в нервных клетках, нормальной функции аксоплазматического тока. Пиридоксин поддерживает синтез транспортных белков в осевых цилиндрах, кроме того, в последние годы доказано, что витамин В6 имеет антиоксидантное действие. Цианокобаламин влияет на мембранные липиды и участвует в биохимических процессах, обеспечивающих нормальный синтез миелина; необходим для нормального кроветворения и созревания эритроцитов, обладает анальгетическим эффектом. Коферментные формы цианокобаламина – метилкобаламин и аденозилкобаламин – необходимы для репликации и роста клеток. В этой связи данные витамины группы В часто называют нейротропными. Комбинация этих витаминов оказывает положительное действие и на сосудистую систему: так, например, комбинация различных витамеров пиридоксина угнетает агрегацию тромбоцитов, реализуя свой эффект опосредованно через активацию рецепторов к простагландину Е.

Кроме того, недостаток каждого из витаминов группы В может сыграть свою отрицательную роль в формировании клинических проявлений полинейропатий при соматической патологии. При хроническом дефиците тиамина в пище развивается дистальная сенсорно-моторная полинейропатия, напоминающая алкогольную и диабетическую полинейропатии. Дефицит пиридоксина приводит к возникновению дистальной симметричной, преимущественно сенсорной полинейропатии, проявляющейся ощущением онемения и парестезиями в виде «покалывания иголками». Недостаток цианокобаламина проявляется в первую очередь пернициозной анемией. У многих больных с дефицитом витамина В12 развивается подострая дегенерация спинного мозга с поражением задних канатиков, а у относительно небольшого числа больных формируется дистальная сенсорная периферическая полинейропатия, характеризующаяся онемением и выпадением сухожильных рефлексов.

Таким образом, применение комплекса витаминов группы В нашло место во многих клинических рекомендациях по лечению полинейропатий. И одним из представителей грамотно составленных поливитаминных препаратов является Нейромультивит. Сочетанное применение тиамина гидрохлорида в дозе 100 мг, пиридоксина гидрохлорида – 200 мг, цианокобаламина – 200 мкг позволяет достичь значительного нейротропного эффекта, приводящего к благоприятным изменениям в метаболизме нервных волокон. При полинейропатиях различного генеза применение Нейромультивита способно улучшать как структурное, так и функциональное состояние периферической нервной системы.

Определенным преимуществом обладает и лекарственная форма препарата Нейромультивит – таблетка, покрытая пленочной оболочкой. Для пациентов с комплексной соматической патологией применение инъекционных средств зачастую связано с нарастанием постинъекционных осложнений, болевых ощущений и, как следствие, хронического стресса, который значительно понижает их приверженность к терапии. Прием Нейромультивита 2–3 р./сут во время еды является достаточно удобной формой терапии.

Третье направление терапевтической стратегии – симптоматическое лечение полинейропатий. В этом случае из всего комплекса проблем на первый план выходят нарушения вегетативной функции и болевые синдромы. В ряде случаев противоболевая терапия получает поддержку еще на этапе патогенетического лечения. Так, комплексное применение витаминов группы В оказывает доказанное положительное влияние на антиноцицептивную систему, что является крайне важным при лечении нейропатической боли. Коррекция нейропатического болевого синдрома требует применения специфических анальгетиков – антидепрессантов и антиконвульсантов. Но сочетанное влияние витаминов группы В и нестероидных противовоспалительных препаратов способно существенно уменьшить спектр неприятных ощущений. Так, применение препарата Нейродикловит, в котором комплекс витаминов группы В сочетается с диклофенаком (50 мг), успешно приводит к снижению болевых ощущений у пациентов с различными видами полинейропатий.

Наиболее сложной клинической задачей является терапия вегетативных нарушений у пациентов с различными видами полинейропатий. При этом прогноз у них существенно ухудшается вследствие именно нарушения вегетативной регуляции – из-за его негативного влияния на работу сердечно-сосудистой системы. Единых рекомендаций по коррекции данных патологических состояний в настоящее время не разработано. В основном отдается предпочтение немедикаментозным методам терапии ортостатической гипотензии.

Таким образом, диагностика и лечение полинейропатий при соматических заболеваниях являются непосредственной задачей врача-невролога, при решении которой возможно влияние как на состояние периферической нервной системы пациента, так и на прогноз ведущего заболевания и качество жизни этой категории больных в целом.

Литература

1. Баранцевич Е.Р., Мельникова Е.В., Скоромец А.А. Патогенетические аспекты неврологических расстройств при сахарном диабете // Ученые записки СПбГМУ им. И.П. Павлова. 1998. Т. 5. № 2. С. 26.

2. Бойко А.Н., Батышева Т.Т., Костенко Е.В., Пивоварчик Е.М., Ганжула П.А., Исмаилов А.М., Лисинкер Л.Н., Хозова А.А., Отческая О.В., Камчатнов П.Р. Нейродикловит: возможность применения у пациентов с болью в спине // Фарматека. 2010. № 7. С. 63–68.

3. Батуева Е.А., Кайгородова Н.Б., Каракулова Ю.В. Влияние нейротрофической терапии не нейропатическую боль и психовегетативный статус больных диабетической нейропатией // Российский журнал боли. 2011. № 2. С. 46.

4. Воробьева О.В. Полинейропатии. Возможности альфа-липоевой кислоты в терапии полинейропатий, ассоциированных с соматическими заболеваниями // Здоровье Украины. 2007. № 6/1. С. 52–53.

5. Курушина О.В., Рыбак В.А., Барулин А.Е., Саранов А.А. Психофизиологические аспекты формирования хронических болевых синдромов // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2010. № 02. С. 52–54.

6. Левин О.С. Полинейропатии. М.: МИА, 2005. 496 с.

7. Морозова О.Г. Полинейропатии в соматической практике // Внутренняя медицина. 2007. № 4 (4). С. 37–39.

8. Вгownlee М. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complication // Nature. 2007. Vol. 414 (6865). Р. 613–820.

9. Granados-Soto V., Sanchez-Ramirez G., La-Torre M.R. et al. Effect of diclofenac on the antiallodinic activity of vitamin B12 in a neuropathic pain model in the rat // Proc West Pharmacol Soc. 2004. Vol. 47. P. 92–94.

10. Zambelis T., Karandreas N., Tzavellas E. et al. Large and small fiber neuropathy in chronic alcohol–dependent subject // J Periph Nerv Sys. 2005. Vol. 10. P. 375–338.

www.rmj.ru

терапия при аутоиммунных, соматических и эндокринных заболеваниях

Лечение полинейропатии нужно начинать как можно раньше, как только установлен диагноз. Оно должно быть комплексным. В первую очередь назначают медикаментозные препараты, которые помогают бороться с причиной заболевания, защитить нервные волокна от дальнейшего повреждения, улучшить их функцию.

Второе важное направление в лечении полинейропатии – реабилитация. Она не направлена непосредственно на причину заболевания, но помогает восстановить утраченные функции, повысить качество жизни больного, возвращает возможность заниматься домашними делами, работой.

В Юсуповской больнице применяется практически весь спектр существующих на данный момент нейрореабилитационных мероприятий. У нас есть различные виды тренажеров, роботизированные системы, аппараты для восстановления мелкой моторики, различных видов движений и действий. Наши специалисты применяют физиопроцедуры, эрготерапию, массаж, мануальные техники, лечебную физкультуру и другие методики. При необходимости пациент получает помощь логопеда, психолога.

Такой комплексный подход позволяет нам добиваться максимально полного восстановления неврологических функций у каждого пациента.

Наши специалисты

Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель центра диагностики и лечения нарушений памяти

Врач-невролог, доктор медицинских наук

Врач-невролог, кандидат медицинских наук

Цены на лечение полинейропатии

*Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. Все материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Для получения точной информации обратитесь к сотрудникам клиники или посетите нашу клинику.

Скачать прайс на услуги

Лечение полинейропатии

Лечение полинейропатии в Юсуповской больнице, вне зависимости от причины ее возникновения, является комплексным и включает в себя медикаментозную и немедикаментозную терапию.

Лечение необходимо начать сразу после подтверждения диагноза полинейропатии во избежание тяжелых форм повреждения нервов.

Терапия при аутоиммунных заболеваниях

Медикаментозная терапия назначается в соответствии с причиной синдрома полинейропатии. При аутоиммунных заболеваниях требуется иммунотерапия иммунодепрессантами (глюкокортикостероиды, цитостатики) и препаратами иммуноглобулина, плазмаферез. Данная терапия сопряжена с высокими рисками осложнений, поэтому врачи Юсуповской больницы внимательно следят за состоянием больного и корректируют дозы лечебных препаратов.

Терапия при соматических и эндокринных заболеваниях

При соматических и эндокринных заболеваниях в первую очередь необходима коррекция метаболических нарушений. Однако при наличии хронического заболевания следует понимать, что возможны рецидивы или прогрессирование полинейропатии. Пациентам требуется коррекция образа жизни, назначение препаратов, препятствующих дальнейшему поражению нервов, периодические консультации врача-невролога и скрининговые исследования.

В тяжелых случаях полинейропатий пациенты нуждаются в специализированном уходе, направленном на профилактику контрактур, параличей и пролежней.

Реабилитация

Активная реабилитация, включающая занятия лечебной гимнастикой, физиотерапию, массаж, ортопедические приспособления, способствуют более быстрому функциональному восстановлению пациентов.

Список литературы

- МКБ-10 (Международная классификация болезней)

- Юсуповская больница

- Батуева Е.А., Кайгородова Н.Б., Каракулова Ю.В. Влияние нейротрофической терапии не нейропатическую боль и психовегетативный статус больных диабетической нейропатией // Российский журнал боли. 2011. № 2. С. 46.

- Бойко А.Н., Батышева Т.Т., Костенко Е.В., Пивоварчик Е.М., Ганжула П.А., Исмаилов А.М., Лисинкер Л.Н., Хозова А.А., Отческая О.В., Камчатнов П.Р. Нейродикловит: возможность применения у пациентов с болью в спине // Фарматека. 2010. № 7. С. 63–68.

- Морозова О.Г. Полинейропатии в соматической практике // Внутренняя медицина. 2007. № 4 (4). С. 37–39.

Мы работаем круглосуточно

yusupovs.com

Аутоиммунные невропатии

Аутоиммунные невропатии

Наиболее распространённые аутоиммунные полиневропатии — острая и хроническая воспалительные демиелинизирующие полирадикулоневропатии — рассматриваются в разделе «Синдром Гийена-Барре».

Множественные мононевропатии

В основе множественных мононевропатий, или мультифокальных невропатий, лежит очаговая демиелинизация отдельных нервов. При ЭМГ выявляют блоки про ведения возбуждения по отдельным нервам, при этом соседние нервы могут оказаться интактными. Следовательно, характерный клинический признак множественных мононевропатий — асимметричность поражения.

Среди множественных мононевропатий особый интерес представляют две формы — моторная мультифокальная невропатия и синдром Самнера-Льюиса.

1. Мультифокальная моторная невропатия с блоками проведения

Мультифокальная моторная невропатия с блоками проведения — приобретённая аутоиммунная демиелинизирующая невропатия, характеризующаяся развитием асимметричной медленно прогрессирующей слабости мышц конечностей (чаще рук) , фасцикуляциями, крампи и отсутствием сенсорных нарушений. Клиническая картина при мультифокальной моторной невропатии во многом напоминает БАС (изолированные двигательные нарушения без сенсорных расстройств, сухожильные рефлексы часто сохранны) , в связи с чем диагностика этого заболевания особенно важна, так как в отличие от БАС оно поддаётся терапии и имеет благоприятный прогноз для жизни.

Заболевание сопровождается формированием стойких блоков про ведения по двигательным нервам в местах, отличных от мест типичных туннельных синдромов.

Характерный признак — сохранность проводящей функции сенсорных волокон в месте блока проведения по моторным волокнам.

2. Мультифокальная nриобретённая демиелинuзирующая сенсомоторная невропатия с блоками проведения Самнера-Льюиса

Заболевание во многом схоже с мультифокальной моторной невропатией, но оно сопровождается поражением не только моторных, но и сенсорных волокон. При исследовании сенсорных волокон можно выявить снижение амплитуды сенсорного ответа. Ранее синдром Самнера-Льюиса рассматривали как вариант ХВДП, однако в настоящее время он выделен в самостоятельное заболевание.

Считается, что заболевание имеет более быстрое течение, чем мультифокальная моторная невропатия.

3. Множественная мононевроnатия при васкулите

При васкулитах клинически часто развивается множественная мононевропатия ишемического характера с асимметричным поражением нервов конечностей. Характерен болевой синдром по ходу нерва. При ЭМГ выявляют аксональные изменения в клинически поражённых нервах при сохранной про водящей функции близлежащих клинически интактных нервов. Диагноз уточняют с помощью биопсии нерва. Часто множественная мононевропатия возникает уже на фоне установленного диагноза системного заболевания. Б случае неустановленного диагноза обращают на себя внимание необъяснимая потеря массы тела, лихорадка, артралгии, миалгии, ночная потливость, лёгочные и абдоминальные симптомы.

4. Парапротеинемические полиневропатии

Клинически парапротеинемические полиневропатии напоминают ХВДП с преимущественно сенсорными нарушениями: парестезиями, гипестезиями. Двигательные нарушения чаще всего выражены умеренно. Течение парапротеинемических полиневропатий прогрессирующее в отличие от ремиттирующего при ХВДП. При ЭМГ выявляют признаки демиелинизирующей полиневропатии.

www.medsecret.net

Полинейропатии

Актуальность проблемы полинейропатий и полирадикулонейропатий определяется большой частотой и распространённостью заболевания не только среди болезней нервной системы, но и соматических заболеваний, при интоксикациях, авитаминозах.

От правильной диагностики и своевременного лечения зависит исход заболевания – от полного выздоровления или стойких остаточных явлений до летального исхода.

Клиника ПН описана подробно уже в 18-19 веке, в 1916 году Гийен и Барре описали одну из разновидностей ПРН, которая проявляется преимущественно двигательными нарушениями и повышенным содержанием белка в ликворе.

Этиология ПН и ПРН может быть различна, указывают до 200 этиологических факторов, патогенез заболевания также различен и сложен.

Этиология

Воспалительные заболевания

Первичное поражение периферических нервов – как аутоиммунный процесс – т.е. иммунопатии.

Вторичное поражение периферических нервов при общих инфекциях (дифтерия, сепсис, ревматизм, хронический тонзиллит, корь, паротит, ветряная оспа и др.)

Аллергические реакции при введении вакцин, при введении сывороток.

Интоксикации

Экзогенные: алкоголь, соли тяжёлых металлов, инсектициды; гербициды, содержащие фосфор, хлор; сероуглероды, лекарственные препараты.

Эндогенные интоксикации, которые возникают вследствие эндокринных заболеваний, метаболических нарушений, злокачественных заболеваний.

Этим нарушениям, как правило, сопутствуют авитаминозы, особенно группы В, т.к. витамины подобно ферментам и гормонам обеспечивают нормальное течение обменных процессов в организме.

! Однако, ПН и ПРН редко имеют специфические признаки, чтобы клинически идентифицировать их этиологию.

Патоморфологически различают две формы повреждения нерва: миелинопатию и аксонопатию.

По аксону осуществляются обменные процессы, необходимые для работы самой клетки, отростков и мышцы, т.е. поддерживается жизнедеятельность нервной системы.

Миелиновая оболочка обеспечивает изолированное, бездекрементное (без падения амплитуды потенциала) и более быстрое проведение возбуждения вдоль нервного волокна. Имеется прямая зависимость между толщиной этой оболочки и скоростью проведения импульса (от 0,3-0,5 м/с – до 70-140м/с).

Химическая природа миелина периферических нервов и миелина ЦНС несколько различна. Это связано с тем, что в ЦНС миелин образуется клетками олигодендроглии, а в периферической – леммоцитами (шванновскими клетками). Эти два вид вида миелина обладают и различными антигенными свойствами, что выявляется при аутоиммунных заболеваниях.

Клинические проявления чистых аксонопатий и миелинопатий различны по скорости вовлечения в патологический процесс мышц, по течению процесса, по особенностям вовлечения в процесс двигательных, чувствительных и вегетативных волокон. Которые имеют разную толщину миелиновой оболочки.

ЭМГ исследование позволяет дифференцировать их.

Особое внимание Аутоиммунные демиелинизирующие полинейропаии

(иммуноопосредованные полинейорпатии)

В основе этих заболеваний лежит аутоиммунный процесс: к гликолипидам и гликопротеинам миелиновой оболочки периферических нервов вырабатываются аутоантитела. Аутоантитела – это растворимые белки, которые синтезируются под влиянием антигенов, специфически с ними реагируют и называются иммуноглоулинами.

Аутоиммунные заболевания – это один из видов иммунопатологии, когда нарушается распознование “своего”, при этом страдает преимущественно гуморальный иммунный ответ.

Схематично можно представить так:

Антиген захватывается макрофагом или моноцитом, переваривается, а детерминанта оказывается на поверхности макрофага. Такой активированный макрофаг называется интерлейкином (их 8 групп). Интерлейкин 1 активирует покоящиеся Т-лимфоциты, в частности Т-хелперы 1, которые в свою очередь через интерлейкины 2 и 4 активируют В-лимфоциты. В-лимфоцит после взаимодействия с предъявленным ему антигеном превращается в плазматическую клетку, которая и образует иммуноглобулины (антитела). Иммуноглобулинов 5 классов: A, G, M, D, E. В случаях, когда в качестве аутоантитела выступают антитела G и А, возникает острое развитие полирадикулонейропатии – синдром Гийена-Барре. Аутоантитела класса М вызывают хронические полинейропатии.

Частота возникновения демиелинизирующих полинейропатий от общего числа больных, поступающих в неврологический стационар колеблется от 1 до 9%.

Установлено единство клинических проявлений острых и хронических форм и наличие переходных форм.

Выделяют 4 формы иммуноопосредованных полинейропатий.

ОВДПРН – синдром Гийена-Барре.

Подострая ВДПРН.

Хроническая ВДПРН.

Мультифокальная двигательная невропатия с блоками проведения.

studfiles.net