Расширение вен глазного дна: причины, лечение, последствия

Негативные изменения в состоянии глаз, которые своевременно не были выявлены и стали причиной ухудшения зрения, часто связаны с патологиями вен, расположенных в глазном дне. Именно в этой части глаза могут отмечаться изменения вен, которые провоцируют нарушения кровообращения тканей в данной области. Причиной такого патологического изменения вен глазного дна, как их расширение, может стать повышение артериального давления, вызванное гипертонической болезнью, нарушения обмена веществ (при сахарном диабете), поражения почек и гормональные изменения, которые наиболее часто возникают при наступлении беременности. Когда артерии сужены, а вены расширены, глазное дно недополучает необходимое количество крови и питательных веществ, что требует скорейшей медицинской коррекции.

Содержание статьи

Расширены вены в глазном дне — причины патологии

Глаза являются особо чувствительным органом ко многим патологиям, возникающим в организме. На состояние их здоровья могут влиять такие факторы, как скачки артериального давления, значительные колебания массы тела, снижение степени и качества работы иммунной системы.

Причины, по которым могут быть расширены вены в глазном дне, следующие:

- гипертоническая болезнь, при которой отмечается резкое повышение артериального давления, негативно воздействующего на состояние вен и кровеносных сосудов в глазном дне;

- поражения почек и мочевыводящей системы, в результате которых также повышается давление жидкости в черепе и в венах глазного дня;

- ухудшение состояния вен, появление в них налета холестериновых отложений — атеросклероз сосудов вызывает повышение давления крови в головном мозге и ухудшает процесс движения крови в венах глазного дна;

- при наступлении беременности, особенно в последней ее четверти.

Нарушения кровоснабжения в глазах, гормональные изменения, нарушение обмена веществ (к ним относится в первую очередь сахарный диабет), тромбоз сетчатки также способны вызвать расширение вен, которые расположены в глазном дне. Причина этого негативного проявления кроется в изменениях кровоснабжения тканей глаза, повышении давления. Часто отмечается и нарушение микроциркуляции.

Данное поражение, сопровождающееся постепенным ухудшением зрения, появлением тумана перед глазами, причем причины, которые встречаются у взрослых и детей, в основном схожи. И если для взрослых характерны приобретенные заболевания (нарушения гормонального фона, возрастные изменения, атеросклероз сосудов и вен), то для детей в большей степени характерны врожденные аномалии: недостаточность микроциркуляции в тканях глаза, повышенное артериального давление при патологиях головного мозга.

Симптомы и диагностика заболевания

Когда расширены вены глазного дна, проявляется ряд характерных симптомов, позволяющих выявить начальную стадию патологии, которая в большей степени поддается лечебному воздействию. Патологическое сужение сосудов может свидетельствовать о нарушении кровообращения и микроциркуляции в тканях глазного дна, при этом может отмечаться развитие различных заболеваний. Например, атеросклероз сосудов и вен, сопровождающийся образованием холестериновых отложений, мешает нормальному движению крови по ним, что и вызывает повышенное давление при расширении вен глазного дна.

Гипертонический ангиосклероз, вызывающий нарушения в состоянии вен глазного дна, вызывает следующую характерную симптоматику:

- отек глаз, что встречается при более запущенных стадиях болезни;

- ощущение постоянной пелены перед глазами;

- ухудшение качества зрения как на близком, так и на дальнем расстоянии;

- изменения в тканях сетчатки, что сопровождается нарушением микроциркуляции крови в ней;

- поле обзора может уменьшаться, некоторые его части как будто выпадают из области зрения.

Также больные могут жаловаться на головные боли, которые возникают вследствие чрезмерного напряжения глаз, клиническая картина при этом выявляет отек зрительного нерва, увеличение размера диска, кровеносные сосуды «тонут» в отекшей массе, а вены чрезмерно извиты, что ухудшает кровообращение в них. При недостаточном лечебном воздействии на пораженную часть глазного дна симптоматика усугубляется, что провоцирует развитие тромбоза сетчатки глаз.

Лечение ретинопатии и ангиопатии

Расширенные вены, локализующиеся в тканях глазного дна, требуют лечебного воздействия, поскольку при недостаточности лечения высока вероятность усугубления симптоматики. На последующих стадиях болезни лечение уже требуется более активное, с применением лекарственных препаратов для восстановления упругости и нормального функционирования вен. Лечение основного заболевания основывается на воздействии первопричины патологии вен глазного дна, потому следует своевременно обращать внимание даже на незначительные изменения в качестве зрения.

Основным направлением лечения является применение рассасывающих средств, при этом использование их осуществляется в сочетании с препаратами, которые снимают отеки. Благодаря им становится возможным не допустить возможности кровоизлияния в тканях глазного дна, что может привести к полной потере зрения.

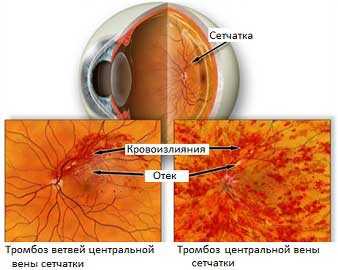

Тромбоз

Признаки образования на стенках вен отложений холестерина, что способно вызвать образование тромбов, мешающих кровообращению, должны своевременно устраняться. Переход заболевания в следующую стадию чреват значительным ухудшением качества зрения, потому диагностирование патологии следует проводить при первых проявлениях изменений в зрении.

Тромбоз центральной артерии сетчатки крайне восприимчив к нарушениям в кровообращении, профилактикой его усугубления может стать комплексное применение лекарственной противоотечной терапии с физиопроцедурами: магнитотерапии, иглоукалывания.

Воспаление

В некоторых случаях может возникать воспалительный процесс, и ухудшение зрения сопровождается возникновением вероятности кровотечения в тканях глазного дна. Методика лечебного воздействия выбирается в зависимости от состояния глаза, наличия отеков.

Атрофия зрительного нерва

Увеличенные диски зрительных нервов, которые способны вызвать воспаление тканей глазного дна, могут стать причиной постепенной атрофии. При этом отмечаются следующие характерные симптомы:

- ухудшение зрения;

- потеря четкости изображения;

- мелькание «мушку» перед глазами.

В сложных случаях, при отсутствии необходимого лечебного воздействия, вероятно проявление отслоения сетчатки, что может привести к полной потере зрения, которая не излечивается в дальнейшем.

Отслоения

Проявляясь на сосудистом тракте глаза, отслоение сопровождается разрушением кровеносных сосудов, что провоцирует изменения в поступлении крови в вены. При разрушении слоя сетчатки возникает угроза потери зрения, и метод лечения отличается тем, что должны применяться средства, которые обеспечивают прорастание кровеносных сосудов, обеспечивающих нормальное кровоснабжение тканей глазного дна.

Любое поражение роговицы сопровождается ухудшением качества зрения, однако именно отслоение является наиболее серьезной проблемой среди других патологий глаз.

Опухоли сетчатки глаза

Раковые поражения могут затронуть и такой нежный и восприимчивый орган тела человека, как глаз. При запущенных стадиях патологического процесса излечение становится все более сложным, очаги экссудации могут локализоваться в различных частях глаза.

Методика лечебного воздействия при диагностировании опухолевых процессов наиболее часто основывается на хирургическом удалении патологических клеток, предупреждении усугубления заболевания.

Дистрофия

Поражения вен глаза могут сопровождаться явлениями дистрофии, проявляющиеся в ухудшении зрения, потере четкости картины, мелькании «мушек» перед глазами. Дистрофия может потребовать применения медикаментозного воздействия в сочетании с хирургической коррекцией сетчатки.

Болезни сосудов глазного дна у детей

В детском возрасте, как и у взрослых, могут возникать симптомы значительного нарушения зрения, поражения сетчатки глаза и тканей глазного дна. Для детей наиболее характерно проявление врожденных аномалий в развитии глаз, в частности, глазного дня. Поскольку при поражениях лаз в детском возрасте вероятно быстрое прогрессирование, офтальмологический осмотр ребенка следует проводить регулярно, чтобы своевременно выявить начинающееся заболевание вен глазного дня.

Сосуды глаз у ребенка более подвержены негативному воздействию, тем более при наследственной предрасположенности. Именно генетический фактор играет особую роль при возникновении и развитии любой патологии вен глазного дна. Как советует доктор Малышева в своей передаче о здоровье, прохождение осмотра врача детям необходимо даже в раннем возрасте, поскольку детские глазные болезни в более ранней стадии развития в большей степени поддаются лечебному воздействию.

Возможные осложнения

При отсутствии необходимого лечения высока вероятность развития осложнений, которые негативно воздействуют на зрение. К наиболее частым осложнениям следует отнести:

- ухудшение зрение, что при дальнейшем невнимании к состоянию глаз может перерасти в полную слепоту;

- кровоизлияния в сетчатку — данное последствие может возникать при неправильно подобранном лечении, значительной нагрузке на глаза, а также при развитии гипертонии, выражающейся в повышении артериального давления;

- поражение роговицы, которое может спровоцировать образование катаракты. Эти состояния в свою очередь могут привести к постепенной потере зрения, головным болям, которые в значительной степени понижают качество жизни больного.

Ретинопатия развивается при более поздних стадиях болезни, что вероятно при недостаточном лечебном воздействии, слишком поздней диагностике болезни. Потому для предупреждения вероятных осложнений, сохранения остроты зрения рекомендуется вовремя обращать внимание на любые изменения в состоянии глаз.

Профилактика заболеваний

Для предупреждения вероятных последствий, потери зрения и ухудшения самочувствия следует вносить некоторые изменения в собственную жизнь. Важными следует считать следующие пункты профилактического подхода к возникновению проблем с венами глазного дна:

- Введение в образ жизни более здоровых привычек: отказ от курения, алкоголя.

- Достаточная физическая нагрузка для активизации кровообращения в тканях головного мозга и глазного дна.

- Регулярные профилактические осмотры у врача, в частности, у офтальмолога.

- Контроль питания — снижение уровня холестерина, введение в ежедневный рацион большего количества свежих фруктов, овощей, зелени, предупреждение расстройств пищеварения.

Перечисленные рекомендации просты в применении, помогут сохранить зрение и здоровье каждого человека.

venaz.ru

Сужение сосудов глазного дна — причины, симптомы и лечение

Сужение сосудов глазного дна в медицине называют ангиопатией. Обычно патология не имеет самостоятельного характера, а становится симптомом другой болезни. Чтобы справиться с нарушением, нужно вовремя обратиться к офтальмологу.

В противном случае аномалия приведет к ухудшению зрения и головным болям.

Причины

Проблема может быть следствием разных факторов. Глазные сосуды сужаются по причине развития других патологий. Если не справиться с провоцирующим фактором, есть риск прогрессирования патологии и появления другой болезни. Это станет причиной поражения стенок глазных сосудов.

К ключевым факторам, которые вызывают аномалию, относят следующее:

- Артериальная гипертензия. Постоянное увеличение давления отрицательно сказывается на состоянии стенок сосудов. Это приводит к разрушению их внутреннего слоя. Помимо этого, высокое давление вызывает разрыв капилляров. Гипертензия третьей степени всегда сопровождается сужением сосудов.

- Поражения головы, позвоночника, глаз. Подобные травмы сразу увеличивают внутричерепное давление. Они могут спровоцировать нарушение целостности сосудов и кровоизлияние.

- Сахарный диабет. В такой ситуации страдают стенки сосудов глаз и всего организма. Это связано с увеличением уровня глюкозы. Вследствие подобных процессов сокращается просвет сосудов, что влечет проблемы с кровотоком в органе зрения. Если сразу не приступить к терапии, человек может полностью ослепнуть.

- Гипотония. Этот недуг вызывает заметную пульсацию в глазах, провоцирует формирование тромбов.

Помимо этого, к провоцирующим факторам ангиопатии относят следующее:

- Курение;

- Употребление чрезмерного количества алкоголя;

- Химическая интоксикация;

- Остеохондроз;

- Возраст более 30 лет – но в отдельных ситуациях недугу подвергаются и дети;

- Пищевое отравление;

- Врожденные аномалии сосудов.

Симптомы

Если сосуды глазного дна сужены, у человека перед глазами появляются мушки. У больных часто темнеет в глазах, иногда возникают темные точки, болевые ощущения и рези. Нередко патология сопровождается головными болями.

После работы, которая связана с высокой концентрацией внимания, возникает пульсация.

Спустя некоторое время у человека возникают зрительные нарушения. Они развиваются, приобретая более стойкий характер.

Стоит учитывать, что симптомы недуга зависят от его вида.

Гипертоническая ангиопатия

Хроническое увеличение давления разрушает стенки сосудов, приводя к поражению их внутреннего слоя – эндотелия. В результате наблюдается уплотнение этих участков. Спустя некоторое время они подвергаются фиброзным процессам.

В зоне пересечения сосудов наблюдается компрессия вен, что влечет нарушение кровотока. В результате создаются условия для формирования тромбов и появления кровоизлияний.

У человека наблюдается высокое кровяное давление, разрыв отдельных сосудов. В итоге ангиопатия трансформируется в ретинопатию.

Типичным симптомом гипертензии является извитость сосудов. По статистике, на ранней стадии гипертензии этот признак диагностируется у 25-30 % людей, тогда как на третьей стадии все люди сталкиваются с аномальными процессами.

В сложных ситуациях возникают кровоизлияния, мутнеет сетчатка, наблюдаются деструктивные процессы в ее тканях.

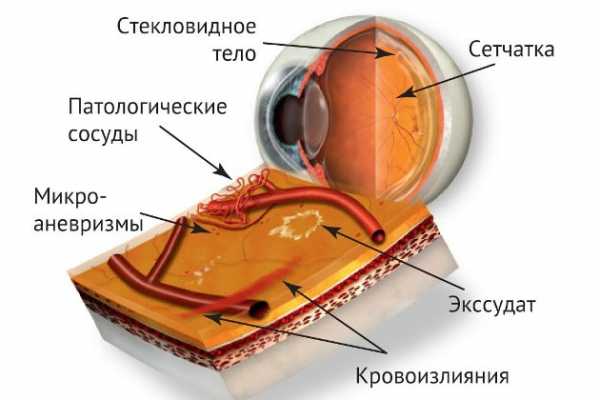

Диабетическая ангиопатия

При появлении диабета у больного нарушается строение небольших сосудов сетчатки и более крупных сосудов внутренних органов. Вследствие этих процессов больной становится инвалидом.

Сложным последствием нарушений является ретинопатия. Оно возникает у 90 % людей с диабетом. Выявить это отклонение можно уже на начальных этапах болезни. Это осуществляется в ходе офтальмологического осмотра, когда симптомы со стороны органа зрения еще отсутствуют.

Ухудшение зрения является поздним признаком, который говорит о необратимости изменений. При продолжительном наличии диабета зрение нарушается настолько сильно, что человек становится нетрудоспособным.

Полная слепота при данном нарушении в 25 раз чаще наблюдается у пациентов с диабетом, нежели у тех, кто не имеет данного недуга.

Травматическая ангиопатия

К данной форме патологии приводит компрессия черепа, груди, брюшной полости. Также она может быть следствием поражения шеи. Повреждение сосудов органа зрения обусловлено резким увеличением давления и сдавленностью сосудов в районе шеи.

К характерным симптомам такой аномалии относят сильное сужение сосудов и кровоизлияние в сетчатку. Этот процесс характеризуется внезапным ухудшением зрения. Причем нормализовать его удается далеко не всегда.

Гипотоническая ангиопатия

Ослабление тонуса сосудов и снижение темпа кровотока при гипотонии формируют предпосылки для появления тромбов.

Эта разновидность недуга сопровождается заметным расширением и разветвлением артерий, ощущением пульсации в венах, которую человек может чувствовать. Также многие люди сталкиваются с головными болями и головокружениями.

Нередко у пациентов возникает метеозависимость.

Юношеская ангиопатия

Вторым названием этой малоизученной аномалии является «болезнь Илза». Это состояние наблюдается крайне редко. Оно проявляется в виде воспаления сосудов сетчатки, которое имеет неясную этиологию.

При этом недуге возникают кровоизлияния. Они могут локализоваться в районе сетчатки или стекловидного тела. Также есть риск разрастания соединительных тканей. Это влечет опасные последствия в виде отслоения сетчатки или развития катаракты.

Помимо этого, аномалия может стать причиной появления глаукомы.

Диагностика

Чтобы справиться с проблемой, нужно обратиться к офтальмологу, который проведет детальное обследование. Поставить точный диагноз поможет ультразвуковое сканирование сосудов. Оно дает возможность определить темп кровотока в органе зрения. Благодаря дуплексному сканированию можно оценить структуру стенок сосудов.

Лечение

Чтобы лечение сужения сосудов глазного дна дало результат, следует заниматься терапией основной патологии.

Чтобы замедлить или полностью остановить прогрессирование изменений, необходимо использовать препараты для нормализации уровня сахара в крови и антигипертензивные средства. Также обязательно рекомендуется соблюдать специальную диету.

Темпы аномальных изменений в сосудах зависят от результативности терапии главной патологии. Лечение должно носить комбинированный характер.

Контролировать терапию должен не только офтальмолог. В такой ситуации требуется наблюдение терапевта или эндокринолога.

Помимо медикаментов, используют методы физиотерапии. Также может возникать необходимость в местной терапии и коррекции питания.

При наличии диабета соблюдение диеты имеет такое же значение, как и прием лекарств. Из рациона следует убрать блюда, которые содержат много углеводов. Вместо животных жиров стоит употреблять растительную пищу.

В ежедневном меню должны быть овощи и фрукты. Также полезно есть рыбу. В меню должны присутствовать и молочные продукты. Обязательно следует контролировать вес и следить за содержанием сахара.

Лекарственные препараты

Поражение сосудов требует применения целого комплекса лекарственных средств:

- Препараты для нормализации кровотока. К ним относят трентал, актовегин. Стоит учитывать, что эту категорию средств не должны использовать женщины в период беременности и лактации. Противопоказаны они и детям. При необходимости лечения этих категорий пациентов решение о целесообразности того или иного средства должен принимать врач.

- Средства для снижения проницаемости сосудистых стенок. В эту группу входят добезилат кальция, пармидин.

- Вещества для уменьшения агрегации тромбоцитов. К ним относят дипиридамол, тиклодипин.

- Витамины. Важно принимать витамины группы В, С, Р, Е.

Курсы терапии обычно длятся 2-3 недели. Повторять их необходимо 2 раза в год. Все вещества можно использовать исключительно после консультации с врачом.

При наличии диабета важно применять средства для снижения уровня сахара в крови и придерживаться выписанной дозировки инсулина. При атеросклерозе и артериальной гипертензии, нужны средства для нормализации параметров давления и содержания холестерина.

Помимо системных препаратов, окулист может выписать капли для глаз. К наиболее действенным средствам относят следующее:

- Витаминизированные вещества – к ним относят лютеин комплекс и антоциан форте;

- Сосудистые средства – эмоксипин, тауфон.

Лекарства обеспечивают нормализацию кровотока в глазах. Благодаря этому состояние пациента существенно улучшается.

Методы физиотерапии

Чтобы лечение было результативным, оно должно носить комплексный характер. Чаще всего для терапии ангиопатии применяют такие методики:

- Магнитное воздействие;

- Иглорефлексотерапия;

- Лазерное воздействие.

Народные средства

В дополнение к стандартной терапии можно использовать домашние рецепты:

- Смешать по 100 г ромашки, бессмертника, зверобоя. Взять такой же объем почек березы, тысячелистника. К 1 большой ложке сбора добавить 500 мл кипятка и оставить на 20 минут. Процеженное средство довести до исходного количества. Принимать по 1 стакану с утра и перед сном. Вечером после употребления средства запрещено пить и есть.

- Взять 1 небольшую ложку порошка омелы белой, добавить 1 стакан кипятка и оставить настаиваться всю ночь. Принимать по 2 больших ложки дважды в день. Лечение должно длиться 3-4 месяца.

- Смешать по 15 г мелиссы и корневища валерианы, добавить 50 г тысячелистника. 2 небольших ложки сбора смешать со стаканом воды и настаивать 3 часа. Настаивать состав в прохладном месте. Поставить на четверть часа на паровую баню, охладить и процедить. Долить воды, чтобы получилось 250 мл. Принимать на протяжении дня маленькими порциями. Лечиться так следует 3 недели.

Сужение глазных сосудов свидетельствует о различных патологиях и может провоцировать отрицательные последствия для здоровья. Чтобы минимизировать вероятность недуга, следует своевременно обратиться к врачу и четко следовать его назначениям.

zrenie.guru

Сужение сосудов глазного дна — что это, причины, последствия, лечение

Болезни системы кровоснабжения отображаются на сосудах глазного дна.

Болезни системы кровоснабжения отображаются на сосудах глазного дна.

Методы диагностики позволяют проводить визуальное обследование вен и артерий, подробно оценивать состояние пациента.

Сужение сосудов глазного дна не происходит самостоятельно. Расстройство всегда возникает при развитии общих соматических патологий.

В инновационном центре «Сколково» презентовали новый препарат для лечения зрения. Лекарство не является коммерческим и не будет рекламироваться…

Читать полностьюПричины

Факторы, влияющие на сужение сосудов:

- гипертония;

- диабет;

- генетические аномалии строения;

- понижение артериального давления;

- токсины в организме;

- пожилой возраст;

- курение, злоупотребление спиртными напитками;

- плохое качество сна, переутомление;

- повышенное внутричерепное давление;

- недостаточно подвижный образ жизни.

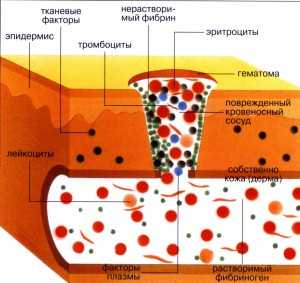

Сужение сосудов происходит в результате развития болезни. Кровь застаивается, появляется много тромбов, развивается ишемия тканей сетчатки. Вены при этом расширяются, ткани глаза отекают из-за большого скопления крови. Тонус сосудов ухудшается из-за частых перепадов давления, они лопаются, происходит кровоизлияние, ухудшается качество зрения.

Группа риска

Категория людей, наиболее предрасположенных к расстройствам:

- беременные;

- диабетики;

- пациенты со средней и сложной формой близорукости.

Расстройство чаще возникает у гипертоников. Ангиопатия сетчатки развивается в результате нарушения кровообращения.

Виды ангиопатии:

- гипертоническая;

- диабетическая;

- юношеская;

- травматическая.

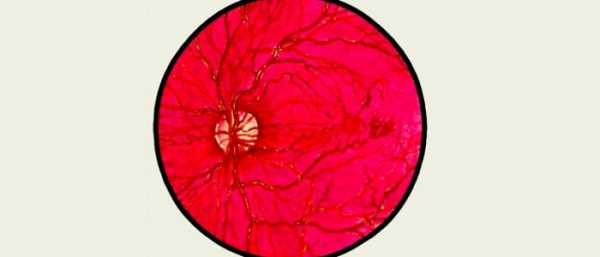

Гипертоническая форма сопровождается расширением сосудов и увеличением ответвлений. Часто у людей появляется чувство пульсации, глазное дно покрывается расширенными сосудами. Помутнение происходит в нескольких местах, если патология усложняется.

Макроангиопатия или микроангиопатия развивается у диабетиков. Поражаются стенки мелких или крупных сосудов.

Юношеская ангиопатия выражается воспалением вен, кровоизлияние возникает в сетчатке или стекловидном теле. Иногда происходит отслоение или развивается глаукома.

Зрение можно восстановить без операции

Безоперационное лечение глаз за 1 месяц…

>Травматическая ангиопатия появляется после сильного сдавливания грудной клетки. Возрастает давление в сосудах, появляются кровоизлияния в районе сетчатки и нервных тканей.

Симптомы

Клинические признаки:

- скотомы образуются в поле зрения;

- появляется пелена перед глазами;

- снижается острота зрения;

- сужается кругозор;

- возникает пульсирующая боль;

- происходит кровоизлияние;

- мигрень;

- кружится голова;

- тромбы формируются чаще.

Болезнь, передающаяся по наследству, проявляется в раннем детстве. Суженные и чрезмерно извитые сосуды выявляются после офтальмоскопии. Врач определяет области расширения и участки макулы, наполненные кровью.

Диагностика

Места развития ишемии и кровоизлияния выявляются при обследовании.

Процедуры:

- анализ крови;

- МРТ;

- ангиография.

Ультразвуковая диагностика выявляет тромбы и области закупорки сосудов.

Виды офтальмоскопии:

Для эффективного восстановления зрения в домашних условиях специалисты советуют ОкуНорм. Это уникальное средство:- Защищает зрение при повышенных зрительных нагрузках

- Полное восстановление и сохранение зрения

- Улучшает остроту зрения в т.ч. при ночной адаптации

- Улучшает кровообращение в органах зрения

- Нормализует внутриглазное давление

- Защищает хрусталик глаза от помутнения

Читателям нашего сайта предоставляем скидку!

Купить на официальном сайте- Непрямая проводится с применением лупы и зеркального устройства. Глазное дно осматривается через увеличенное отражение.

- Прямая выполняется с применением электрического офтальмоскопа. Такой анализ дает больше полезной информации.

- Офтальмохромоскопия проводится с помощью оборудования со сменными светофильтрами. Цветные линзы в разных сочетаниях выявляют изменения в артериях на ранней стадии, которые сложно определяются при естественном цвете.

- Поляризационная позволяет диагностировать отек сетчатки на первой стадии.

Результаты офтальмоскопии уточняются дополнительными обследованиями:

Результаты офтальмоскопии уточняются дополнительными обследованиями:

- Биомикроскопия проводится с помощью щелевой лампы и фундус-линзы. Устройство с 3-мя зеркалами устанавливается на роговице для подробного осмотра сетчатки.

- Аппарат УЗИ прикладывается к закрытому веку, если у пациента отсутствуют противопоказания к проведению такой процедуры. Изучается состояние сосудов сетчатки, измеряется скорость кровотока. УЗИ позволяет определить минимальное сужение сосудов.

- Лазерная офтальмоскопия, при которой сетчатка освещается оптическими лучами, особенности преломления которых отображаются на мониторе. Методика позволяет изучать состояние глазного дна при помутнении хрусталика.

- Реоофтальмография – это контактный способ обследования системы кровоснабжения, при котором улавливаются пульсовые волны артерий. Линза с электродами накладывается на роговицу для восприятия импульсов.

- Флуоресцентная ангиография базируется на фотографировании сосудов после введения контрастного вещества. Диагностика проводится с применением щелевой лампы с фундус-линзами.

- Денситометрия – это фотосъемка, проводимая после введения контрастного вещества.

Указанные способы диагностики дополняют информацию в состоянии пациента, но не заменяют друг друга. Офтальмолог самостоятельно выбирает методы обследования, учитывая возможности проведения.

Лечение

Методы физиотерапии для устранения спазмов:

- иглорефлексотерапия;

- использование лазерного оборудования;

- магнитотерапия;

- массаж шеи.

Медикаментозное лечение:

- корректоры микроциркуляции употребляются для нормализации кровоснабжения;

- ангиопротекторы восстанавливают проницаемость стенок сосудов;

- антиагреганты употребляются при высокой свертываемости крови;

- гипотензивные и сахароснижающие препараты применяются для лечения основной болезни;

- глазные капли помогают повысить качество зрения.

Экстракт боярышника, ромашки и мелиссы помогает при лечении ретинопатии. Хирургическое вмешательство проводится при недостаточной эффективности консервативных методов лечения. Выполняется лазерная коагуляция, удаляется стекловидное тело.

Осложнения и последствия

Нарушение рекомендаций врача приводит к таким последствиям:

- уменьшение зрительного поля;

- кровоизлияние;

- дистрофия сетчатки;

- потеря чувствительности зрительного нерва;

- глаукома;

- сильное ухудшение зрения;

- слепота;

- отслоение сетчатки;

- катаракта.

Необходимо обращаться к врачу и проводить терапию незамедлительно, если вены расширены и артерии сужены. Задержка влияет на эффективность терапии. Важно начать процедуры на этапе функциональных нарушений, пока не возникло отслоение или некроз.

Тема: Мне больше не нужны очки и линзы!

От кого: Кристина ([email protected])

Кому: Администрации proglazki.ru

Кристина

г. Москва

У меня с детства были проблемы со зрением, в школе носила очки, в универе перешла на линзы.

Случайно нашла статью в интернете, которая подарила надежду. Меня там бесплатно проконсультировали по телефону и ответили на все вопросы, рассказали как полностью восстановить зрение в моем случае.

Через неделю после начала прохождения курса лечения я начала замечать, что в линзах вижу хуже, чем без них. Даже по-другому начала рисунок на обоях в комнате воспринимать. Зрение восстановилось если не на 100%, то точно на 80% минимум. Скидываю ссылку на статьюПрофилактика

Уровень сахара в организме контролируется, чтобы предотвратить проблемы с сосудами. Правильное питание, здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки предотвращают сужение сосудов глазного дна.

Полезное видео

Больше полезной информации о сужении сосудов глазного дна можно получить при просмотре видео.

Плохое зрение значительно ухудшает качество жизни, лишает возможности видеть мир таким, каким он есть. Не говоря о прогрессировании патологий и полной слепоте.

МНТК «Микрохирургии глаза» опубликовал статью о безоперационном восстановлении зрения до 90%, это стало возможно благодаря… Читать полностью

Рейтинг автора

Написано статей

Была ли статья полезной?Оцените материал по пятибальной шкале!

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, опытом — напишите комментарий ниже.

proglazki.ru

Полнокровные вены глазного дна: причины, лечение

Если во время офтальмоскопии расширены сосуды глазного дна у ребенка, это указывают на наличие у него отека тканей в черепной коробке, что может быть спровоцировано различными факторами. Чаще всего к ним относят наследственные заболевания или расстройства гормонального фона и обмена веществ. У пациента нарушается зрение и могут возникнуть осложнения в виде отслоения и атрофии сетчатки. Основа терапии заключается в устранении факторов, провоцирующих венозное полнокровие.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Даже «запущенное» зрение можно вылечить дома, без операций и больниц. Просто прочитайте что говорит Юрий Астахов читать рекомендацию…

Патология часто возникает в молодом возрасте.

Причины развития

Полнокровные вены на глазном дне чаще всего являются результатом первой фазы течения гипертонической болезни. Офтальмоскопические нарушения могут возникать когда АД еще находится в пределах нормы, а других симптомов гипертонии нет. Появление симптоматики связано с тем, что периодические скачки давления приводят к повреждению сосудов и нарушению их нормального функционирования.

Вызвать полнокровие вен в глазах может воздействие таких факторов:

- гормональный дисбаланс;

- преклонный возраст;

- распространенное атеросклеротическое поражение;

- сбой обмена веществ;

- сахарный диабет;

- травмы черепа;

- гипотония или гипертония;

- ожирение;

- расстройство функционирования иммунной системы;

- наследственные болезни;

- нарушения в работе почек;

- шейный остеохондроз;

- состояние беременности.

В следствии повышения внутричерепного давления затрудняется отток крови, что приводит к расширению капилляров макулы.

В следствии повышения внутричерепного давления затрудняется отток крови, что приводит к расширению капилляров макулы.Все эти факторы, как и артериальная гипертензия провоцируют скопление жидкости внутри черепной коробки и нарушение оттока венозной крови от нее. Это приводит к отечности глазного дна и расширению или полнокровию сосудов макулы. У детей такие нарушения связаны с врожденными аномалиями строения глаз и поэтому они развиваются очень стремительно.

Вернуться к оглавлениюСимптоматика

Прямо здесь и сейчас пройдите онлайн тест на остроту зрения ==> ПРОЙТИРасширение вен глазного дна приводит к появлению у пациента таких клинических признаков:

- пелена перед глазами;

- нарушение зрения вблизи и вдали;

- расстройство микроциркуляции в тканях сетчатки;

- появление выпадений из поля зрения;

- головные боли;

- чувство давления в глазах;

- воспалительный процесс в глазном яблоке;

- атрофия зрительного нерва;

- отслоение сетчатки;

- дистрофия макулы;

- появление опухолевого процесса;

- катаракта;

- очаги кровоизлияний в глазное дно.

Диагностика и лечение

Осмотр глазного дна с помощью офтальмоскопа является наиболее информативным методом сбора данных о состоянии органов зрения.Выявить извитые и расширенные вены на глазном дне можно при помощи офтальмоскопии. Этот метод позволяет визуализировать сетчатку и является неинвазивным. Также возможно применение ангиографии, с предварительным введением в сосудистое русло контрастного вещества. Дополнительно используют магнитно-резонансную и компьютерную томографию. Рекомендуется сдать общий и биохимический анализ крови. Доктор Е. Малышева в передаче о здоровье советует проходить диагностику детям в раннем возрасте, так как ранняя стадия патологии лучше подвергается терапевтическому воздействию.

Лечение ангиопатии является индивидуальным и зависит от степени тяжести и характера течения болезни. Важно устранить воздействие на организм факторов, провоцирующих болезнь. Для контроля гипертензии используются бета-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ. Нужна нормализация гормонального фона и терапия сахарного диабета, атеросклероза или шейного остеохондроза. Для улучшения микроциркуляции и укрепления стенки сосудов макулы применяют «Трентал», «Пентоксифиллин», «Актовегин» или «Кавинтон». Уменьшению проницаемости артерий и вен способствуют «Добезилат» и «Пармидин». Рекомендуются витамины, особенно группы В. Предотвратить риск тромбообразования помогут «Тромбонет», «Лоспирин» и другие средства. Для местного воздействия используют капли «Эмоксипин» и «Тауфон».

Расширены вены сетчатки при беременности, если почки не справляются с избыточной нагрузкой и не способны выводить излишки жидкости из организма.

Полезными будут физиотерапевтические процедуры, такие как облучение лазером, иглоукалывание и магнитотерапия. При неэффективности консервативных методов воздействия применяются хирургические манипуляции. Чаще всего это лазерная коагуляция сетчатки или ее фотокоагуляция. Для временной нормализации состояния пациента проводят гемодиализ.

ВАМ ВСЕ ЕЩЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЕРНУТЬ ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ ТЯЖЕЛО?

Судя по тому, что вы сейчас читаете эти строки — победа в борьбе с не четким зрением пока не на вашей стороне…

И вы уже думали о хирургическом вмешательстве? Оно и понятно, ведь глаза — очень важные органы, а его их правильное функционирование — залог здоровья и комфортной жизни. Резкая боль в глазу, затуманивание, темные пятна, ощущение инородного тела, сухости или наоборот слезоточение… Все эти симптомы знакомы вам не понаслышке.

Но возможно правильнее лечить не следствие, а причину? Рекомендуем прочитать историю Юрия Астахова, что он рекомендует сделать… Читать статью >>

etoglaza.ru

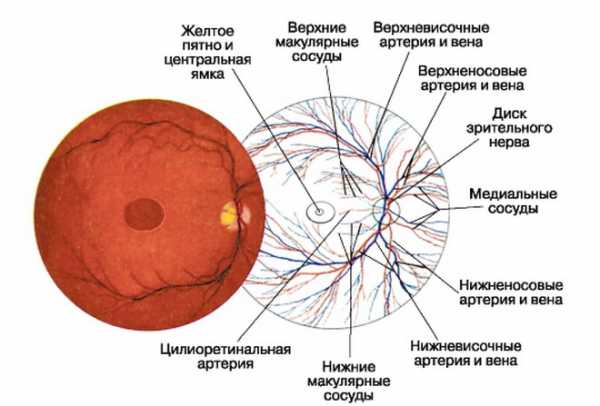

Глазное дно

Глазное дно

Изучение и оценку состояния глазного дна осуществляет обычно офтальмолог, однако диагностическое значение изменений глазного дна при заболеваниях нервной системы определяет невропатолог или нейрохирург.

Наиболее часто встречающимися при заболеваниях нервной системы изменениями глазного дна являются простой или осложненный застойный диск зрительного нерва, ишемические изменения зрительного нерва, простая или вторичная (после застойного диска) атрофия зрительного нерва, неврит зрительного нерва; наконец, при некоторых заболеваниях нервной системы возникают специфические изменения глазного дна.

Односторонний застойный диск зрительного нерва встречается редко. Его причинами могут быть опухоли орбиты (в таких случаях застойный диск сочетается с экзофтальмией, ограничением подвижности глазного яблока, разрушением стенок орбиты и др.). Застойные диски зрительных нервов в значительной мере определяются нарушением венозного оттока из орбиты. Застойный диск может быть односторонним также при повышении внутричерепного давления и атрофии другого зрительного нерва (атрофия может быть следствием застоя), при высокой миопии другого глаза, в начальной стадии повышения внутричерепного давления. В некоторых случаях развитие застойного диска только с одной стороны не поддается убедительному объяснению.

Различают простой застойный диск, характеризующийся отсутствием изменений остроты и полей зрения, а также атрофии зрительного нерва, и осложненный диск зрительного нерва — сочетание застойных изменений на глазном дне с изменениями остроты и полей зрения и различной степени атрофией зрительных нервов.

Двусторонний застойный диск в подавляющем большинстве случаев связан с повышением внутричерепного давления. Среди заболеваний, вызывающих повышение внутричерепного давления, первое место занимают опухоли головного мозга; значительно реже причиной застойных изменений на глазном дне являются абсцессы, травматические внутричерепные гематомы, церебральный арахноидит, гранулемы, паразитарные кисты, острые и хронические менингиты и менингоэнцефалиты, водянка головного мозга, аневризмы мозговых сосудов, тромбозы мозговых синусов, краниостеноз, демиелинизирующие и некоторые другие заболевания мозга. Застойные диски описаны также при гипертонической болезни и заболеваниях почек, заболеваниях крови, хронических заболеваниях легких, аллергических заболеваниях, после укусов насекомых и т. д.

Офтальмоскопическое обследование

Офтальмоскопическое обследование выявляет изменения глазного дна при патологии нервной системы.

Застойный диск зрительного нерва — невоспалительный отек, в большинстве случаев обусловленный повышением внутричерепного давления (опухоли головного мозга, абсцессы, гидроцефалия, паразитарные кисты — цистицерк, эхинококк, менингит, энцефалит, сосудистая гипертония и т. д.). Как правило, застойные диски бывают двусторонними, однако застойные явления на обоих глазах могут быть выражены неодинаково.

При начальном застойном диске наблюдаются гиперемия, стертость границ, ограниченный краевой отек, чаще всего верхнего и нижнего краев диска зрительного нерва. Калибр артерий не изменен, вены несколько расширены, но не извиты. Кровоизлияний, как правило, в этой стадии не бывает. Для выраженного застойного диска характерны более выраженная гиперемия его, распространение отека по всему диску, значительное увеличение его в диаметре и выстояние в стекловидное тело, стертость границ. Артерии сужены, вены значительно расширены, полнокровны и извиты. Множественные кровоизлияния и белые очажки имеются не только на поверхности диска, но и в прилежащей к нему сетчатке. При длительном существовании застойный диск постепенно переходит в атрофию (атрофия после застоя). Появляется сероватый оттенок диска, уменьшается отек ткани, вены становятся менее полнокровными и расширенными, кровоизлияния рассасываются, очажки исчезают.

Характерной особенностью застойного диска является длительная сохранность зрительных функций — остроты зрения, поля зрения. Острота зрения может оставаться нормальной в течение нескольких месяцев, а иногда и более длительное время (один год). С переходом застойного диска в атрофию отмечается падение зрения вплоть до слепоты и сужение границ поля зрения.

Один из наиболее ранних признаков застойных дисков (вследствие отека) — увеличение слепого пятна, иногда небольшое, в других случаях в 3—4 раза. К ранним признакам застойных дисков относится также повышение давления в центральной артерии сетчатки. В основном это касается диастолического давления, которое повышается до 60—80 мм рт. ст. (норма — от 35 до 40 мм рт. ст.).

При осложненных застойных дисках наряду с воздействием повышенного внутричерепного давления отмечается и непосредственное воздействие патологического процесса на зрительный путь. Это воздействие может быть непосредственным либо через расширенную желудочковую систему мозга, либо посредством дислокации мозга. Для осложненных застойных дисков характерны:

атипичные изменения поля зрения;

высокая острота зрения при резко измененном поле зрения;

резкая разница в остроте зрения обоих глаз;

резкое понижение остроты зрения при застойных дисках без атрофических изменений или при начальной слабо выраженной атрофии;

развитие атрофии зрительного нерва на одном глазу при двусторонних застойных дисках.

Острое нарушение кровообращения в системе артерий, питающих зрительный нерв, наблюдается при церебральной форме гипертонической болезни и атеросклерозе. Заболевание начинается остро, с резкого понижения зрения (до нескольких десятых или сотых) на одном глазу. Со стороны глазного дна отмечается выраженный отек диска зрительного нерва с молочно-белой или желтоватой окраской отечной ткани. Границы диска стушеваны, выстояние его в стекловидное тело умеренное. Артерии сетчатки очень узкие, малозаметные, теряются в отечной ткани, вены не расширены. На диске и вокруг него кровоизлияния. Отек диска зрительного нерва держится от нескольких дней до 2—3 нед и переходит в атрофию зрительного нерва. Зрительные функции восстанавливаются плохо.

Неврит зрительного нерва — воспалительный процесс в этом нерве. Встречается при острых воспалительных заболеваниях нервной системы (менингиты, энцефалиты, энцефаломиелиты). Из хронических инфекционных заболеваний наибольшее значение имеет нейросифилис.

При слабо выраженном воспалительном процессе диск зрительного нерва слегка гиперемирован, границы его стушеваны, артерии и вены слегка расширены. Для резко выраженного неврита характерна значительная гиперемия и стушеванность границ диска зрительного нерва. Он сливается с окружающим фоном глазного дна и определить его можно только по месту выхода крупных сосудов. Имеются множественные кровоизлияния и белые очажки экссудата на поверхности диска и в прилегающей сетчатке. Резко расширенные артерии и вены прикрыты мутной тканью диска. В большинстве случаев для неврита характерно отсутствие выстояния диска зрительного нерва над уровнем окружающей сетчатки. При переходе неврита в атрофию отмечается уменьшение гиперемии и развитие сначала едва заметного побледнения диска. Кровоизлияния и очаги экссудата постепенно рассасываются, сосуды суживаются (особенно артерии), сосок становится белого цвета и развивается картина вторичной атрофии зрительных нервов. Характерно раннее нарушение зрительных функций, наступающее одновременно с развитием офтальмоскопических изменений. Они проявляются в понижении остроты зрения (от десятых до сотых, в некоторых случаях до светоощущения), в изменениях поля зрения (концентрическое сужение границ, центральные и парацентральные скотомы), а также в расстройстве цветоощущения.

Ретробульбарный неврит зрительных нервов характеризуется разнообразной картиной глазного дна. Она определяется как локализацией процесса в зрительном нерве, так и интенсивностью воспалительных изменений. Наряду с нормальной картиной глазного дна могут наблюдаться изменения, свойственные как невриту, так и застойному диску. Встречается главным образом при рассеянном склерозе, а также при оптико-хиазмальном арахноидите, оптикомиелите, менингите, энцефалите. Характерный признак ретробульбарного неврита — несоответствие между офтальмоскопическими изменениями и состоянием зрительных функций. При незначительных изменениях глазного дна наблюдается быстрое и резкое понижение зрения: в одних случаях в течение нескольких часов зрение падает до светоощущения, в других — оно понижается до нескольких сотых. Наряду с этим отмечаются боли за глазным яблоком, особенно при его движениях, и незначительный экзофтальм (вследствие отека орбитальной клетчатки).

Резкое понижение зрения обычно держится от нескольких дней до нескольких недель, после чего зрение начинает восстанавливаться, но не всегда восстановление бывает полным. В этом период при исследовании поля зрения выявляется характерная для ретробульбарного неврита центральная абсолютная или относительная скотома на белый и другие цвета. При ретробульбарном неврите преимущественно поражается папилло-макулярный пучок; вследствие этого чаще всего отмечается побледнение височной половины соска, что почти патогномонично для рассеянного склероза. Однако иногда развивается простая атрофия с побледнением всего диска зрительного нерва.

Атрофия зрительных нервов является последствием разнообразных процессов. Встречается первичная (простая) атрофия зрительных нервов и вторичная. Первичная развивается при табесе, опухолях гипофиза, на почве травмы, при леберовской атрофии. Со стороны глазного дна отмечается побледнение диска зрительного нерва с четко выраженными границами его. При выраженной атрофии диск зрительного нерва совершенно белого цвета, сосуды (особенно артерии) резко сужены. Вторичная атрофия развивается после невритов и застойных дисков. На глазном дне наряду с побледнением диска зрительного нерва выявляется стертость его границ.

Сочетание простой атрофии зрительного нерва на одном глазу с застойным диском на другом (синдром Фостера—Кеннеди) наблюдается чаще всего при опухолях, абсцессах базальной поверхности лобной доли мозга. При этом атрофия зрительного нерва возникает на стороне опухоли или абсцесса, а застойный диск — на противоположной.

При закупорке внутренней сонной артерии до отхождения глазничной артерии отмечается атрофия зрительного нерва на стороне закупоренной артерии в сочетании с гемиплегией противоположной стороны (перекрестный оптико-пирамидный синдром).

Изменения желтого пятна — при детской форме семейной амавротической идиотии в области желтого пятна наблюдается белый фокус округлой формы, величиной в 2—3 диаметра диска с вишнево-красной окраской в центре. Вначале диск зрительного нерва не изменен, позднее становится бледным. При юношеской форме этого заболевания наступает постепенное ухудшение зрения вплоть до слепоты. На глазном дне отмечается пигментная дегенерация в центральных отделах или на периферии сетчатки.

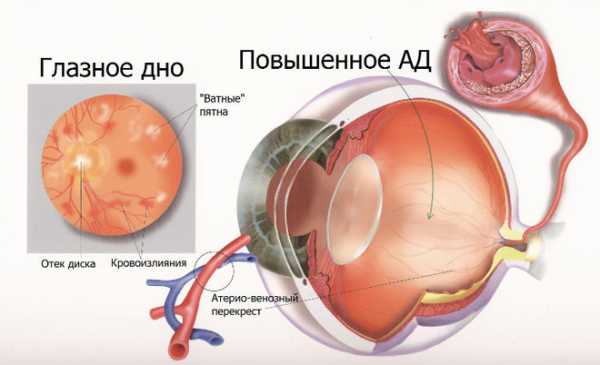

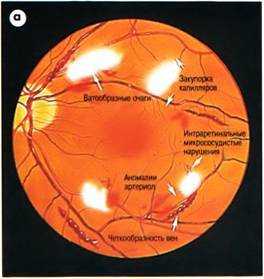

Изменения сосудов сетчатки наблюдаются чаще всего при гипертонической болезни и атеросклерозе сосудов головного мозга. Различают три стадии изменений глазного дна при гипертонической болезни.

Гипертоническая ангиопатия сетчатки — на дне глаза отмечаются изменения только калибра сосудов в виде их сужения, реже расширения, штопорообразной извитости венул в макулярной области (симптом Гвиста). В этой стадии бывают спазмы артерий, возможны небольшой отек диска зрительного нерва и окружающей сетчатки, мелкие точечные кровоизлияния в сетчатку.

Гипертонический ангиосклероз сетчатки — для этой стадии характерны неравномерность калибра артерий, их извилистость или, наоборот, прямолинейность; уплотнение артериальной стенки; сосудистый рефлекс приобретает желтоватый оттенок (феномен медной проволоки). В дальнейшем сосуд запустевает и превращается в тонкую белую полоску (феномен серебряной проволоки). Склероз ретинальных артерий часто сопровождается феноменом артерио-венозного перекреста Гуниа—Салюса: изгиб вены под давлением лежащей на ней склерозированной артерии.

Гипертоническая ретинопатия — дальнейшее развитие склеротических явлений в сосудах сетчатки приводит к изменениям самой ткани сетчатки в виде отека, дегенеративных очагов и кровоизлияний.

При церебральной форме гипертонической болезни нередко наблюдаются изменения со стороны диска зрительного нерва и сетчатки по типу нейроретинопатии.

Ангиоматоз сетчатки бывает самостоятельным заболеванием или сопутствует ангиоматозу центральной нервной системы (болезнь Типпеля—Линдау). При этом на периферии глазного дна располагается красного цвета шарообразная опухоль диаметром в 2—4 раза больше диаметра диска, в которую входят два расширенных и извитых сосуда — артерия и вена, идущие от диска зрительного нерва. В дальнейшем появляются экссудаты белого цвета различной величины. Опухоль и экссудаты нередко приводят к отслойке сетчатки.

studfiles.net

Окклюзия сосудов сетчатки и зрительного нерва: причины, признаки, лечение | Диагноз

Фото носит иллюстративный характер. Из архива «МВ».

Материал адресован врачам-офтальмологам.

Татьяна Воронович, заведующая;

Ольга Кардаш, Наталья Сиденко,

врачи-офтальмологи, кандидаты мед. наук;

Жанна Автушко, Тамара Бороденя,

Наталья Галай, Наталья Коробовская,

Алла Сивашко, Ольга Чернушевич,

Лариса Ярута, врачи-офтальмологи;

отделение микрохирургии глаза № 1 10-й ГКБ Минска.

Острые нарушения кровообращения (ОНК) в сосудах сетчатки — одна из самых тяжелых форм глазной патологии, приводящей к стойкой потере зрения. Причина — системные заболевания (гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет). ОНК требуют безотлагательного лечения.

Расстройства кровообращения в сосудах сетчатки и зрительного нерва имеют нозологические формы: окклюзия (эмболия) центральной артерии сетчатки и ее ветвей, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, нарушение кровообращения в сосудах сетчатки по смешанному типу; в зрительном нерве — по артериальному, венозному и смешанному типам.

Наиболее частой и значимой по последствиям является ишемия. Риск развития ишемических состояний глаза обусловлен анатомическими особенностями его микроциркуляторного русла и зависит от степени развития коллатерального кровообращения.

Среди этиологических факторов возникновения острых ишемических состояний глаза (ишемическая оптиконейропатия, нарушения кровообращения в сосудах сетчатки) первенствуют артериальная гипертензия и атеросклероз. Эти и другие сосудистые заболевания, а также возрастное ослабление работы сердца усугубляют течение глаукомы, в т. ч. вторичной посттромботической, даже при нормализации внутриглазного давления (ВГД).

Причины

Непроходимость центральной артерии сетчатки (ЦАС) имеет место при спазме, тромбозе и эмболии. Спазм наблюдается при заболевании вегетативной нервной системы, у лиц с гипотонией, нарушениями функций эндокринной системы, у женщин в период менопаузы, при воздействии токсических веществ (табак, алкоголь), инфекции (грипп, малярия). Тромбы и эмболы заносятся в ЦАС из других органов и тканей. Чаще всего образуются при пороках сердца, эндокардитах, мерцательной аритмии, атеросклерозе сердечно-сосудистой системы, ревматической патологии, височном артериите, хронической инфекции. Иногда такое состояние возникает при антифосфолипидном синдроме, гипертензии.

Тромбоз развивается на фоне гипертензии, у пожилых с выраженным атеросклерозом сосудов, при заболевании почек, эндартериите, ревматизме, септицемии. Предрасполагающий фактор тромбоза — предшествующий спазм. Эмболия ЦАС встречается редко при эндокардите, тромбофлебите, травме (жировая эмболия).

Острая непроходимость ЦАС

Обычно регистрируется у молодых. Пациент жалуется на внезапную потерю зрения на одном глазу. При непроходимости основного ствола ЦАС человек внезапно перестает видеть (чаще это случается утром). Иногда отмечаются мелькания, искры, кратковременная потеря зрения с последующим восстановлением.

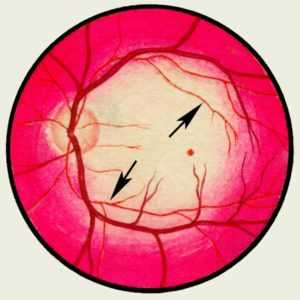

Офтальмоскопия. При осмотре глазного дна обнаруживаются резко суженные артерии, сетчатка молочно-белого цвета, на фоне которой выделяется темно-красная центральная ямка, напоминающая вишневую косточку (симптом «вишневой косточки»). Возникает из-за просвечивания сосудистой оболочки через тонкий слой сетчатки.

Диск зрительного нерва бледный с сероватым оттенком. Сетчатка, которую питала пораженная артерия, отекает; ее клетки в условиях кислородного голодания и отсутствия питания погибают.

Иногда у молодых людей происходит спазм артерии сетчатки. В этом случае через некоторое время зрение может полностью восстановиться. Но если спазм длительный, изменения необратимы.

Острая непроходимость ЦАС — тяжелое заболевание, приводящее к потере зрения. Наиболее грозное осложнение окклюзии — атрофия зрительного нерва.

При закупорке одной из ветвей ЦАС изменения на глазном дне ограничиваются зоной кровоснабжения пораженного сосуда.

Острота зрения зависит от локализации патологического процесса и колеблется от 0,02 до 0,1. Отмечаются секторальные абсолютные локальные выпадения, не доходящие до точки фиксации взора на 2–10° или сливающиеся с абсолютными центральными дефектами при поражении ЦАС. В итоге развивается атрофия диска зрительного нерва: полная — в случае непроходимости ЦАС, частичная — при закупорке одной из ветвей ЦАС (определяется потерей цвета части диска зрительного нерва).

Периметрия. Сужение, секторальное выпадение поля зрения, амавроз. При поражении ветвей секторальные абсолютные скотомы не доходят до точки фиксации взора на 2–10° или сливаются с абсолютными центральными скотомами, когда поражена макулярная зона сетчатки.

Флюоресцентная ангиография. Контрастирование дистальной части дефектной артерии отсутствует, либо проходимость сосуда сохранена, но он резко сужен, сегментарный кровоток неравномерен.

Тромбоз вен сетчатки

Пристальное внимание врачей к тромбозу ретинальных вен объясняется тем, что на его долю приходится 60% всей острой сосудистой патологии органа зрения, по тяжести поражения сетчатки он занимает второе место (после диабетической ретинопатии). Тромбозы вен дают не только снижение остроты зрения, но и такие осложнения, как неоваскулярная глаукома, рецидивирующие геморрагии, приводящие к инвалидности и потере профессии.

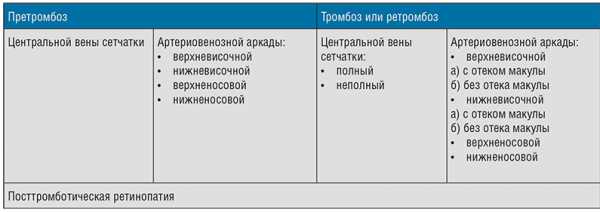

В 1857 году Tеодор Лебер впервые описал это заболевание. С тех пор было предложено множество классификаций тромбозов вен сетчатки, среди которых выделяют схемы, разработанные группой Л. А. Кацнельсона в 1990 году (см. таблицу).

Большинство авторов считают прогностически более благоприятным неишемический тип тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС), при нем ишемические зоны занимают менее 50% площади поражения.

Тромбоз ретинальных вен часто возникает при гипертензии, атеросклерозе сосудов, заболеваниях крови с нарушением свертываемости, лейкозе, серповидно-клеточной анемии, сахарном диабете.

Классическое течение тромбоза

Офтальмоскопия: картина глазного дна зависит от стадии патологии.

Претромбоз — венозный застой: вены расширены, излишне извиты, широкий аспидно-серый неравномерный световой рефлекс с их поверхности. Артерии сужены.

Состояние претромбоза ЦВС определяется по наличию ранних сосудистых изменений, вызванных различными этиологическими факторами. Доминируют атеросклеротические изменения при артериальной гипертензии.

Претромбоз редко диагностируется и обычно не вызывает жалоб. В картине глазного дна должны настораживать извитость и расширение вен сетчатки, мелкие петехиальные геморрагии и отек макулярной области. Иногда пациенты говорят о непостоянном снижении остроты зрения, затуманивании, периодическом появлении (утром, а также после значительной физической или психоэмоциональной нагрузки) темного пятна перед глазами. Редко отмечают постоянный небольшой «туман», мешающий чтению (в большинстве случаев эта жалоба ассоциируется с начальным помутнением хрусталика).

Острота зрения обычно высокая (0,6–1,0), поле не изменено, иногда выявляется небольшая относительная парацентральная или центральная скотома.

Начинающийся тромбоз — вены широкие, темные, напряженные, по их ходу определяется прозрачный транссудативный отек ткани. На периферии глазного дна, вдоль конечных венозных разветвлений появляются первые точечные или пятнистые кровоизлияния. В центральных отделах глазного дна их нет. Эта стадия диагностируется очень редко.

Неполный тромбоз — увеличивается транссудативный отек тканей зрительного нерва и сетчатки, наиболее выраженный в макулярной зоне. Такая сетчатка постепенно теряет прозрачность. Возрастает количество кровоизлияний не только на периферии, но и в центре — в виде мазков, штрихов, пятен. Расширенные вены теряются в отечной сетчатке. Артерии сужены.

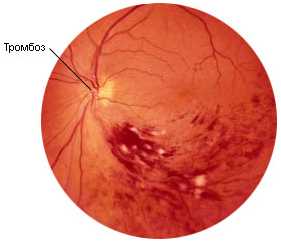

Полный тромбоз — массивные кровоизлияния (геморрагическая апоплексия), занимающие все глазное дно, особенно центр, с лучистой направленностью от диска зрительного нерва к периферии (симптом «раздавленного помидора»). Кроме единичных расширенных темных вен, другие структуры глазного дна рассмотреть невозможно.

Тромбоз ЦВС начинается внезапно с острого безболезненного снижения зрения и появления туманной пелены. Люди связывают эти симптомы с физической нагрузкой, стрессом или перегреванием накануне.

Острота зрения может варьировать от счета пальцев до 0,2–0,6. При биомикроскопии в стекловидном теле иногда видны геморрагии или пигментированная взвесь, что связано с преретинальными и интравитреальными кровоизлияниями пораженых крупных венозных сосудов. При офтальмоскопии границы диска зрительного нерва стушеваны или не определяются. На глазном дне — отек сетчатки и диска зрительного нерва, могут отмечаться ватообразные очаги и кистозный макулярный отек, вены напряжены, петлеобразно извиты, расширены, темно-красного цвета, вокруг сосудов множественные кровоизлияния. Наиболее характерны пламенеобразные кровоизлияния, иногда регистрируются массивные преретинальные.

Обычно тромботический процесс развивается постепенно, из одной стадии переходит в другую. Не исключен регресс на любой стадии.

Тромбоз ветвей ЦВС встречается в 63% случаев, причем темпоральные ветви, чаще верхневисочные, поражаются в 51%. При тромбозе ветвей ЦВС описанные изменения острого периода обнаруживаются в зоне сетчатки, соответствующей бассейну кровообращения этой сосудистой аркады. Дистальная часть вены после артериовенозного перекреста, где произошло ее сдавление и возник тромбоз, резко перерастянута. Начиная с этого участка и до крайней периферии глазного дна по ходу сосуда видны кровоизлияния в сетчатку. Проксимальный отдел сосуда до перекреста, наоборот, значительно сужен. По степени сужения можно судить о выраженности окклюзии вены и предположить динамику восстановления венозного оттока.

Особенность течения тромбоза ЦВС и ее ветвей — длительность острого периода. Обратное развитие симптомов медленное, функции глаза нестабильные. В такой период (от 6 месяцев до года) больные нуждаются в постоянном лечении. Если оно не закончено или внезапно прервано, могут возникнуть ретромбоз и другие осложнения, исход которых значительно тяжелее последствий первичного тромбоза.

Следует помнить, что на любом этапе тромботический процесс способен осложниться артериальной недостаточностью. В этом случае зрение еще ухудшится. На глазном дне появляется бледно-серый диффузный ишемический отек сетчатки с распространением на центральную зону, калибр вен уменьшается.

Окклюзия ЦВС и ее ветвей (в отличие от артериальной непроходимости) обусловлена в основном тромботическим процессом.

Выраженность нарушения и сохранность зрения определяются степенью венозной декомпенсации и давностью происходящего. Острый период заболевания непродолжителен. Через 2–3 недели начинается обратное развитие процесса, а через 4–6 недель отек сетчатки исчезает, но отмечаются вторичные дегенеративные и атрофические изменения тканей глазного дна.

Тромбоз обычно бывает на одном глазу, но изредка такое состояние возникает и на двух. При тромбозе ветви ЦВС изменения ограничиваются зоной пораженного сосуда. Расстройство зрения наступает в меньшей степени. После тромбоза ЦВС значительно восстановить его обычно не удается. Иногда возникают осложнения в виде глаукомы, атрофии зрительного нерва.

Периметрия. Сужение, локальное выпадение поля зрения могут не доходить до точки фиксации взора (при поражении ветвей скотомы), что объясняет сохранность центрального зрения в несколько десятых.

Флюоресцентная ангиография. Динамика изменений при ангиографическом исследовании указывает на стадийность процесса.

Для начала тромбоза характерно замедление кровотока, при этом все временные фазы циркуляции флюоресцеина по сосудам сетчатки удлиняются. Далее фиксируются неравномерное контрастирование вен, зернистость кровотока, нарушение перфузии макулы (ишемия) разной степени выраженности.

При развитии посттромботической ретинопатии в поздней венозной фазе можно видеть коллатерали, шунты, а также расширенные ретинальные капилляры и микроаневризмы на фоне гипофлюоресценции макулярной области, кистовидные образования.

Системные заболевания

у людей с тромбозом вен сетчатки встречаются в 62,2% случаев.

У 47,8% пациентов имеется артериальная гипертензия,

у 31,0% — сахарный диабет,

у 36,0% — артериосклероз.

Обнаруживаются миокардит (7,0%), тромбофлебит вен конечностей (3,5%),

ревматизм (1,5%). У 5,6% выявлен ретинальный васкулит.

В группу риска развития окклюзионных ретинальных заболеваний входят имеющие артериальную гипертензию, сахарный диабет, а также врожденные петли и извитость сосудов сетчатки.

Таблица. Классификационная схема тромбозов ретинальных вен

Случаи из практики

Пациент Л., 71 год. Семь лет назад прошел курс лечения по поводу полного тромбоза ЦВС, открытоугольной глаукомы IIб. Состояние после лазеркоагуляции, гипертонической ангиоретинопатии.

Страдает артериальной гипертензией III, риск IV, ИБС, имеет постинфарктный кардиосклероз, стенокардию напряжения. Сахарный диабет 2-го типа, состояние клинико-метаболической субкомпенсации.

Семь лет наблюдался по поводу глаукомы и посттромботической ретинопатии. При гониоскопии выявлено, что угол передней камеры стремится к узкому, неоваскуляризация корнеосклеральной трабекулы. Проведена антиглаукоматозная операция правого глаза, которая на некоторое время облегчила состояние. В последующем выполнена дополнительная лазеркоагуляция сетчатки, а также транссклеральная лазерная циклопексия.

Пациент Х., 49 лет. Семь лет назад перенес ОНК в диске зрительного нерва по артериальному типу ОD. Неоднократно случались ЧМТ.

При осмотре глазного дна с фундус-линзой диск бледный, контурированный.

При реэнцефалографии: правая сторона — тонус мозговых сосудов в пределах нормы, сниженное кровенаполнение артериальных сосудов мозга. Оптическая когерентная томография выявила истончение толщины слоя нервных волокон ОD, выраженную экскавацию диска зрительного нерва. При исследовании критической частоты слияния мельканий: в правом глазу — не определяется, в левом — 27 в минуту (снижена незначительно). Внутриглазное давление ОD —13,5, ОS — 15,5 мм рт. ст. Острота зрения ОD — счет пальцев у лица, ОS — 1,0.

Рекомендовано допплерографическое исследование брахиоцефальных и сонных артерий для уточнения состояния кровообращения.

(Окончание следует)

www.medvestnik.by

Сужение сосудов глазного дна. Тромбоз центральной вены сетчатки: причины, лечение народными средствами

Зрительный анализатор обеспечивает человеку 75% информации об окружающей среде, именно поэтому необходимо уделять тщательное внимание вопросам профилактики и лечения заболеваний глаз. Одной из наиболее распространенных патологий зрительного аппарата является сужение сосудов глазного дна.

Эта проблема имеет большое значение, так как без должного уровня трофики невозможно будет обеспечить нормальную работу зрительного анализатора. Более того, наступят необратимые изменения, которые приведут к частичной, а затем и к полной потере зрения человеком.

Во избежание этого, следует ознакомиться с факторами риска развития рассматриваемого состояния, основными подходами к лечению и профилактики заболеваний органа зрения, а также с причинами, которые приводят к их развитию.

Этиология и факторы риска

Зрительный анализатор человека устроен таким образом, что сам анализ поступающей информации осуществляется в специализированных нейронах сетчатки. Все остальные структурные единицы зрительного анализатора предназначены только чтобы преобразовать должным образом получаемое изображение.

И проблемы с трофикой сказываются, в первую очередь, на состоянии сетчатки. Заболеваниями, которые провоцируют дистрофические изменения глазного дна, являются следующие:

- атеросклероз сосудов. Отложения вредного холестерина (липопротеидов низкой и очень низкой плотности), именуемые бляшками, приводят к тому, что возникает частичная или полная обтурация сосуда (в данном случае речь идет о центральной глазной артерии). Вследствие этого приходится констатировать нарушение трофики — возникают проблемы с поступлением кислорода и питательных веществ к нейронам сетчатки;

глазные опухоли. С каждым годом частота онкологических новообразований, приводящих к проблемам со зрением, неуклонно растет. Причем из-за морфологических особенностей строения этого органа чувств приходится констатировать, что даже доброкачественное по своей природе новообразование приводит к проблемам, так как сдавливает чувствительные структуры;

глазные опухоли. С каждым годом частота онкологических новообразований, приводящих к проблемам со зрением, неуклонно растет. Причем из-за морфологических особенностей строения этого органа чувств приходится констатировать, что даже доброкачественное по своей природе новообразование приводит к проблемам, так как сдавливает чувствительные структуры;- сахарный диабет. Патология также приводит к нарушению липидного обмена, причем наблюдаются еще более неблагоприятные явления, что и при атеросклерозе;

- гипертония. Стабильно повышенное артериальное давление далеко не лучшим образом сказывается на трофике нейронов сетчатки. Намного большую опасность представляют собой внезапные подъемы уровня артериального давления — возникшее кровоизлияние на сетчатке может стать причиной полной потери зрения. По этой причине гипертоникам противопоказаны значительные физические нагрузки;

- системный васкулит. В данном случае имеет место органическое поражение самой сосудистой стенки, из-за которого кровь просачивается через патологически измененную артерию. Происходит пропитывание нервной ткани кровью, что приводит к необратимым некротическим изменениям. По сути дела, реализуется тот же механизм, но с той разницей, что гистологические изменения, а также клиническая симптоматика, происходят не сразу,

- глаукома. Повышение уровня глазного давления чаще становится причиной полной потери зрения. При этом происходит пережатие глазным яблоком артерии, питающей глазное дно;

нарушения процессов свертывания крови. Одним из вариантов клинического течения этого патологии является тромбоз центральной вены сетчатки. Это опасное состояние, которое может развиться как осложнение банального варикозного расширения вен. О его клиническом течении и подходах к профилактике будет рассказано ниже.

нарушения процессов свертывания крови. Одним из вариантов клинического течения этого патологии является тромбоз центральной вены сетчатки. Это опасное состояние, которое может развиться как осложнение банального варикозного расширения вен. О его клиническом течении и подходах к профилактике будет рассказано ниже.

При этом важно отметить то, что факторы риска и этиология — это разные вещи. Факторы риска не являются непосредственной причиной возникновения тромбоза вен сетчатки глаза — они только повышают вероятность его возникновения. К таковым относится работа в неблагоприятных для зрительного анализатора условиях (недостаточная интенсивность освещения), чрезмерная физическая нагрузка, прием медикаментов, которые приводят к сужению сосудов, а также сильное психо-эмоциональное напряжение.

Отмечается также наследственная предрасположенность к возникновению подобного рода патологии.

Наиболее характерные симптомы

Признаки болезни и ее стадии можно характеризовать следующим образом:

Претромбоз центральной вены сетчатки — это состояние, на котором все нарушения происходят только на гистологическом уровне. То есть, имеет место нарушение состояния самих сосудов. При осмотре доктор может отметить наличие венозного застоя глазного дна, но не более того. По жалобам — как правило, они не возникают. Единственное что, после интенсивной зрительной нагрузки может отмечаться незначительное помутнение, но и то это наблюдается далеко не во всех случаях;

Претромбоз центральной вены сетчатки — это состояние, на котором все нарушения происходят только на гистологическом уровне. То есть, имеет место нарушение состояния самих сосудов. При осмотре доктор может отметить наличие венозного застоя глазного дна, но не более того. По жалобам — как правило, они не возникают. Единственное что, после интенсивной зрительной нагрузки может отмечаться незначительное помутнение, но и то это наблюдается далеко не во всех случаях; Стадия развившегося тромбоза ЦВС — наблюдаются выраженные изменения на гистологическом уровне. При обследовании глазного дна врач-офтальмолог отмечает то, что вены в глазах расширены, имеет место наличие большого количества кровоизлияний различных форм и размеров, которые распространены по всей сетчатке. Зачастую приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда патология касается ветвей вены — кровоизлияния случаются только вдоль них на ограниченном участке. Среди

Стадия развившегося тромбоза ЦВС — наблюдаются выраженные изменения на гистологическом уровне. При обследовании глазного дна врач-офтальмолог отмечает то, что вены в глазах расширены, имеет место наличие большого количества кровоизлияний различных форм и размеров, которые распространены по всей сетчатке. Зачастую приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда патология касается ветвей вены — кровоизлияния случаются только вдоль них на ограниченном участке. Среди  клиницистов картина носит название «симптома раздавленного помидора». Наиболее характерными жалобами станут ухудшение качества зрения, вплоть до частичного исчезновения поля видимости в местах омертвевших сосудов. Параллельно с этим будет отмечаться также туман и пелена, возникающие перед глазами пациента, мелькание мушек.

клиницистов картина носит название «симптома раздавленного помидора». Наиболее характерными жалобами станут ухудшение качества зрения, вплоть до частичного исчезновения поля видимости в местах омертвевших сосудов. Параллельно с этим будет отмечаться также туман и пелена, возникающие перед глазами пациента, мелькание мушек. Период так называемой посттромбической ретинопатии. Его развитие наблюдается только после нескольких месяцев спустя возникновения первых изменений на сетчатке, когда проходят кровоизлияния и начинаются дегенеративные, атрофические процессы, которые носят уже необратимый характер. Даже если зрение через некоторое время и восстанавливается, то только лишь частично, и то компенсаторный механизм развивается

Период так называемой посттромбической ретинопатии. Его развитие наблюдается только после нескольких месяцев спустя возникновения первых изменений на сетчатке, когда проходят кровоизлияния и начинаются дегенеративные, атрофические процессы, которые носят уже необратимый характер. Даже если зрение через некоторое время и восстанавливается, то только лишь частично, и то компенсаторный механизм развивается  исключительно за счет коллатералей. На гистологическом уровне отмечается разрастание патологически измененных сосудов в области диска и глазного дна, и происходит данное явление даже в тех местах, где в норме их быть в принципе не должно. Велика вероятность того, что указанная особенность может стать причиной возникновения рецидивирующего кровоизлияния. Следствиями тромбоза центральной вены сетчатки глаза становятся макулопатия, глаукома, атрофия зрительного нерва.

исключительно за счет коллатералей. На гистологическом уровне отмечается разрастание патологически измененных сосудов в области диска и глазного дна, и происходит данное явление даже в тех местах, где в норме их быть в принципе не должно. Велика вероятность того, что указанная особенность может стать причиной возникновения рецидивирующего кровоизлияния. Следствиями тромбоза центральной вены сетчатки глаза становятся макулопатия, глаукома, атрофия зрительного нерва.

Другие, не менее распространенные виды ретинопатий

Проблемы с сетчаткой, именуемые ретинопатией, могут возникнуть и по другим причинам — далеко не всегда офтальмологи отмечают тромбоз центральной артерии сетчатки. К возникновению дистрофии сетчатки могут привести разные заболевания:

- Почечная ретинопатия — возникает из-за того, что нарушается секреция почками веществ, которые приводят к изменению тонуса сосудов (речь идет о работе ренин-ангиотензин-альдостероновой системы). Как правило, нарушения со стороны сетчатки по этой причине возникают у диабетиков, так как эта метаболическая патология проявляется дистрофией почечного клубочка. Единственным способом уберечь себя от этой проблемы является прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента — Эналаприл, Рамиприл, Лизиноприл. Дозировку должен подобрать лечащий врач;

- Гипертоническая ретинопатия. Как уже было сказано выше, гипертоники часто предъявляют жалобы на снижение зрения, и причинами этого становятся кровоизлияния в сетчатку, вызванные резким повышением уровня артериального давления. Лучшей мерой профилактики возникновения проблем будет систематический прием антигипертензивных препаратов;

- Диабетическая ретинопатия. Сам по себе диабет провоцирует отложение липопротеидов низкой и очень низкой плотности, что приводит к проблемам с гематомикроциркуляторным руслом.

Подходы к лечению

При возникновении подозрения на тромбоз сетчатки глаза необходимо отправляться к врачу офтальмологу, чтобы он устанавливал его причину его возникновения, так как только этиологическое лечение в данном случае может быть эффективным.

Терапевтическим оно будет, или хирургическим — зависит исключительно от причины, которая повлекла за собой проблемы с сетчаткой.

varikoz24.com

глазные опухоли. С каждым годом частота онкологических новообразований, приводящих к проблемам со зрением, неуклонно растет. Причем из-за морфологических особенностей строения этого органа чувств приходится констатировать, что даже доброкачественное по своей природе новообразование приводит к проблемам, так как сдавливает чувствительные структуры;

глазные опухоли. С каждым годом частота онкологических новообразований, приводящих к проблемам со зрением, неуклонно растет. Причем из-за морфологических особенностей строения этого органа чувств приходится констатировать, что даже доброкачественное по своей природе новообразование приводит к проблемам, так как сдавливает чувствительные структуры; нарушения процессов свертывания крови. Одним из вариантов клинического течения этого патологии является тромбоз центральной вены сетчатки. Это опасное состояние, которое может развиться как осложнение банального варикозного расширения вен. О его клиническом течении и подходах к профилактике будет рассказано ниже.

нарушения процессов свертывания крови. Одним из вариантов клинического течения этого патологии является тромбоз центральной вены сетчатки. Это опасное состояние, которое может развиться как осложнение банального варикозного расширения вен. О его клиническом течении и подходах к профилактике будет рассказано ниже. Претромбоз центральной вены сетчатки — это состояние, на котором все нарушения происходят только на гистологическом уровне. То есть, имеет место нарушение состояния самих сосудов. При осмотре доктор может отметить наличие венозного застоя глазного дна, но не более того. По жалобам — как правило, они не возникают. Единственное что, после интенсивной зрительной нагрузки может отмечаться незначительное помутнение, но и то это наблюдается далеко не во всех случаях;

Претромбоз центральной вены сетчатки — это состояние, на котором все нарушения происходят только на гистологическом уровне. То есть, имеет место нарушение состояния самих сосудов. При осмотре доктор может отметить наличие венозного застоя глазного дна, но не более того. По жалобам — как правило, они не возникают. Единственное что, после интенсивной зрительной нагрузки может отмечаться незначительное помутнение, но и то это наблюдается далеко не во всех случаях; Стадия развившегося тромбоза ЦВС — наблюдаются выраженные изменения на гистологическом уровне. При обследовании глазного дна врач-офтальмолог отмечает то, что вены в глазах расширены, имеет место наличие большого количества кровоизлияний различных форм и размеров, которые распространены по всей сетчатке. Зачастую приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда патология касается ветвей вены — кровоизлияния случаются только вдоль них на ограниченном участке. Среди

Стадия развившегося тромбоза ЦВС — наблюдаются выраженные изменения на гистологическом уровне. При обследовании глазного дна врач-офтальмолог отмечает то, что вены в глазах расширены, имеет место наличие большого количества кровоизлияний различных форм и размеров, которые распространены по всей сетчатке. Зачастую приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда патология касается ветвей вены — кровоизлияния случаются только вдоль них на ограниченном участке. Среди  клиницистов картина носит название «симптома раздавленного помидора». Наиболее характерными жалобами станут ухудшение качества зрения, вплоть до частичного исчезновения поля видимости в местах омертвевших сосудов. Параллельно с этим будет отмечаться также туман и пелена, возникающие перед глазами пациента, мелькание мушек.

клиницистов картина носит название «симптома раздавленного помидора». Наиболее характерными жалобами станут ухудшение качества зрения, вплоть до частичного исчезновения поля видимости в местах омертвевших сосудов. Параллельно с этим будет отмечаться также туман и пелена, возникающие перед глазами пациента, мелькание мушек. Период так называемой посттромбической ретинопатии. Его развитие наблюдается только после нескольких месяцев спустя возникновения первых изменений на сетчатке, когда проходят кровоизлияния и начинаются дегенеративные, атрофические процессы, которые носят уже необратимый характер. Даже если зрение через некоторое время и восстанавливается, то только лишь частично, и то компенсаторный механизм развивается

Период так называемой посттромбической ретинопатии. Его развитие наблюдается только после нескольких месяцев спустя возникновения первых изменений на сетчатке, когда проходят кровоизлияния и начинаются дегенеративные, атрофические процессы, которые носят уже необратимый характер. Даже если зрение через некоторое время и восстанавливается, то только лишь частично, и то компенсаторный механизм развивается  исключительно за счет коллатералей. На гистологическом уровне отмечается разрастание патологически измененных сосудов в области диска и глазного дна, и происходит данное явление даже в тех местах, где в норме их быть в принципе не должно. Велика вероятность того, что указанная особенность может стать причиной возникновения рецидивирующего кровоизлияния. Следствиями тромбоза центральной вены сетчатки глаза становятся макулопатия, глаукома, атрофия зрительного нерва.