Слово АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ — Что такое АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ?

Слово альвеолярный английскими буквами(транслитом) — alveolyarnyi

Слово альвеолярный состоит из 12 букв: а в е й л л н о р ы ь я

Значения слова альвеолярный. Что такое альвеолярный?

Альвеолярный воздух

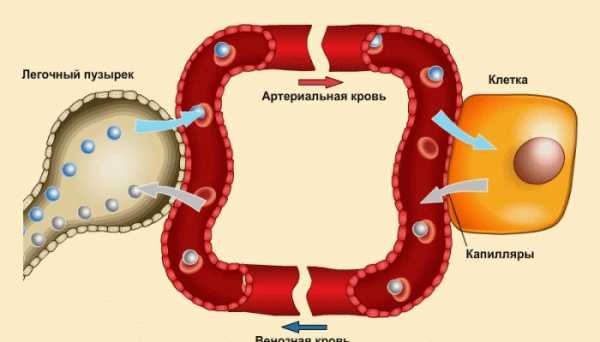

Альвеолярный воздух, смесь газов (главным образом кислорода, углекислого газа, азота и паров воды), содержащаяся в лёгочных альвеолах. Объём А. в. (у человека 2,5—3 л) и его состав колеблются в зависимости от фаз дыхательного цикла…

БСЭ. — 1969—1978

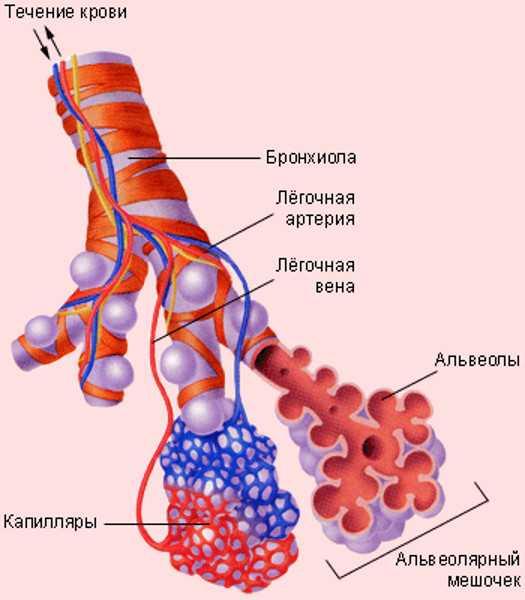

Альвеолярный мешочек

АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ МЕШОЧЕК — sacculus alveolaris (от лат. sacculus, i, m мешочек и alveolus) неопределенной формы полое пространство в конце альвеолярных протоков, окруженное легочными альвеолами.

Техвер Ю.Т. Словарь ветеринарных гистологических терминов

Альвеолярный мешочек (sacculus alveolaris, PNA, BNA, JNA, LNH) структурный компонент легочного ацинуса, представляющий собой слепое окончание альвеолярного хода; стенки А. м. образованы многочисленными альвеолами.

Большой медицинский словарь. — 2000

Альвеолярный отросток

Альвеолярный отросток — анатомическая часть челюсти, несущая на себе зубы. Имеются как на верхней, так и на нижней челюсти. Различают собственно альвеолярную кость с остеонами (стенки зубной альвеолы)…

ru.wikipedia.org

НЕРВ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ

НЕРВ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ (dental nerve) — верхние и нижний (ред.) нервы, снабжающие зубы; эти нервы являются ветвями тройничного нерва. Нижний альвеолярный нерв (inferior dental nerve) иннервирует зубы нижней челюсти и на протяжении большей части своей…

vocabulary.ru

Альвеолярный эхинококкоз

Альвеолярный эхинококкоз (echinococcosis alveolaris; синоним альвеококкоз) гельминтоз из группы тениидозов, вызываемый личинками альвеококка и характеризующийся образованием паразитарных узлов преимущественно в печени.

Медицинская эциклопедия

АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ (alveococcosis; син.; альвеококкоз, многокамерный эхинококкоз) — гельминтоз из группы тениидозов, характеризующийся поражением печени с образованием паразитарных узлов.

Краткая медицинская энциклопедия. — М., 1989

АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ (син: альвеококкоз, многока мерный эхинококкоз) – гельминтоз из группы тениидозов, характеризующийся преимущественным поражением печени с образованием паразитарных узлов.

Бородулин В.И., Ланцман М.Н. Справочник: Болезни. Синдромы. Симптомы. — 2009

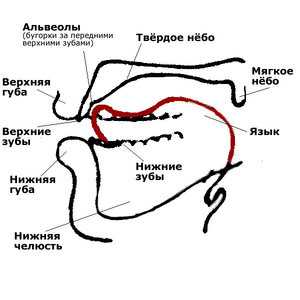

Альвеолярный абруптивный спирант

Альвеолярный абруптивный спирант — согласный звук, встречающийся в некоторых языках. МФА передаёт этот звук символом sʼ, что эквивалентно s_> в X-SAMPA.

ru.wikipedia.org

Альвеолярный абруптивный согласный

Альвеолярный абруптивный согласный — согласный звук, встречающийся в некоторых языках. МФА передаёт этот звук символом ť, что эквивалентно t_> в X-SAMPA.

ru.wikipedia.org

Глухой альвеолярный сибилянт

Глухие альвеолярные спиранты — согласные звуки. Обозначение в МФА меняется в зависимости от того, является этот звук переднеязычным или фрикативным не сибилянтом.

ru.wikipedia.org

Звонкий альвеолярный взрывной согласный

Звонкий альвеолярный взрывной — наиболее часто встречающийся согласный в различных языках. Место образования: альвеолярный Способ артикуляции: взрывной Шумный…

ru.wikipedia.org

Звонкий альвеолярный имплозивный согласный

Звонкий альвеолярный имплозивный согласный — согласный звук, присутствующий в некоторых языках. Символ в алфавите МФА — ɗ, аналог в алфавите X-SAMPA — d_<.

ru.wikipedia.org

Русский язык

Альвеол/я́рн/ый.

Морфемно-орфографический словарь. — 2002

- альвеолах

- альвеола

- альвеолит

- альвеолярный

- альвеол

- альв

- альгвазил

wordhelp.ru

Строение альвеол и их функции

Альвеолы – самые мелкие структуры легких, но благодаря им возможен процесс дыхания, обеспечения всех функций жизнедеятельности. Эти микроскопические пузырьки, которыми заканчиваются бронхиолы, отвечают за осуществление газообмена в организме. Оба легких содержат порядка 700 миллионов альвеол, размер каждой из них не превышает 0,15 микрон. Благодаря им ткани всех без исключения органов и систем получают необходимое для нормального функционирования количество кислорода. Строение альвеол отличается сложностью.

Анатомия

Альвеолы имеют вид мешочков, располагаются гроздьями на конце терминальных бронхиол, соединяясь с ними альвеолярными протоками. Снаружи оплетены сетью мелких капиллярных сосудов. Основными структурами, благодаря которым осуществляется газообмен, являются:

- Один слой эпителиальных клеток, располагающийся на базальной мембране. Это пневмоциты 1–3 порядков.

- Слой стромы, представленный интерстициальной тканью.

- Эндотелий мелких капиллярных сосудов, непосредственно примыкающих к альвеолам; стенка одного капилляра соприкасается с несколькими альвеолами.

- Слой сурфактанта – специального вещества, которым выстланы альвеолы изнутри. Он образуется клетками из плазмы крови, способствует поддержанию постоянного объема дыхательных мешочков, препятствует их слипанию. Благодаря этому специальному веществу обеспечивается основная функция альвеол – газообмен.

Сурфактант полностью «созревает» к моменту рождения ребенка, что позволяет новорожденному дышать самостоятельно. Именно поэтому у недоношенных детей имеется высокий риск развития респираторного дистресс-синдрома, обусловленного невозможностью самостоятельного дыхания.

Все указанные структуры образуют так называемый аэрогематический барьер, через который осуществляется поступление кислорода и удаление углекислого газа. Кроме указанных структурных элементов есть особенные, необходимые для поддержания гомеостаза:

- Хеморецепторы, улавливающие колебания изменений газообмена или выработки сурфактанта клетками. Получив сигнал о малейших отклонениях, они способствуют выработке специальных активных пептидов, участвующих в восстановлении измененных функций.

- Макрофаги – обладают антимикробным действием, защищают альвеолы от повреждения патогенными микроорганизмами.

Благодаря коллагеновым и эластическим волокнам, поддерживается форма и изменяется объем альвеолярных мешочков в процессе дыхания.

Функции

Самой важной задачей, которую выполняет альвеолярный эпителий – осуществление обмена газами между капиллярами и легкими. Выполнение ее возможно благодаря большой площади дыхательной поверхности альвеол, составляющей более 90 квадратных метров и такой же по размерам площади капиллярной сети, образующей малый (легочной) круг кровообращения.

Кроме того, альвеолярная часть легких, как важнейшая структурная единица, участвуют в выполнении функций:

- Экскреторной. Через легкие из кровеносного русла удаляются газообразные вещества, образовавшиеся в организме, и поступают внутрь из окружающей среды: углекислый газ, кислород, метан, этанол, наркотические вещества, никотин и другие.

- Регуляции водно-солевого равновесия. С поверхности альвеол происходит испарение воды, достигая до 500 мл/сутки.

- Теплообмена. До 15% вырабатываемой организмом тепловой энергии выделяется при помощи альвеолярного аппарата легочной ткани. Прежде, чем попасть в кровяное русло, поступающий воздух согревается альвеолами примерно до 37 градусов.

- Защитной. Из окружающего пространства через вдыхаемый воздух проникают вирусы и болезнетворные микробы. Слаженная работа макрофагов, хеморецепторов, благодаря выработке лизоцима и иммуноглобулинов, чужеродные агрессивные агенты обезвреживаются и удаляются из организма.

- Фильтрации и гемостаза. Мелкие тромбы или эмболы из малого круга кровообращения разрушаются при помощи вырабатываемых эпителием альвеол фибринолитических ферментов.

- Депонирования крови. До 15% объема циркулирующей крови может оставаться и заполнять капиллярную сеть малого круга кровообращения, насыщаясь при этом кислородом, обеспечивая резервные возможности организма во время критических ситуаций.

- Метаболической. Принимают участие в образовании и разрушении биологических активных соединений: гепарина, полисахаридов, сурфактанта. Альвеолярный эпителий осуществляет процессы синтеза белковых молекул, коллагеновых, эластиновых волокон.

Легкие являются местом депонирования серотонина, гистамина, норадреналина, инсулина и других активных веществ, что обеспечивает быстрое поступление их в кровь при возникновении острых стрессовых ситуаций. Именно такой механизм является основой развития шоковых реакций.

Как происходит газообмен?

Вдыхаемый кислород, проходя через тонкий слой альвеолярного эпителия и стенку капилляра, попадает в кровяное русло. Насыщение крови происходит благодаря низкой скорости кровотока. Кроме того, размер эритроцита значительно превышает диаметр капилляра. Под давлением форменный элемент претерпевает деформацию, протискиваясь в просвет сосуда, что обеспечивает увеличение площади соприкосновения его с альвеолярной стенкой. Такой механизм способствует максимальному насыщению гемоглобина кислородом.

В обратном направлении происходит диффузия углекислого газа. Осуществление процесса происходит за счет разницы давления по обе стороны аэрогематического барьера.

Возраст, образ жизни, заболевания приводят к тому, что легочная ткань претерпевает изменения. К моменту взросления, количество альвеол возрастает более, чем в 10 раз по сравнению с их количеством у новорожденного. Увеличению дыхательной поверхности способствуют занятия спортом.

С возрастом и при некоторых заболеваниях легких, из-за курения табака, вдыхания токсических веществ, происходит постепенное разрастание соединительнотканных волокон, уменьшающее дыхательную поверхность альвеолярных структур. Подобные состояния являются причиной возникающей дыхательной недостаточности.

Вконтакте

Google+

elaxsir.ru

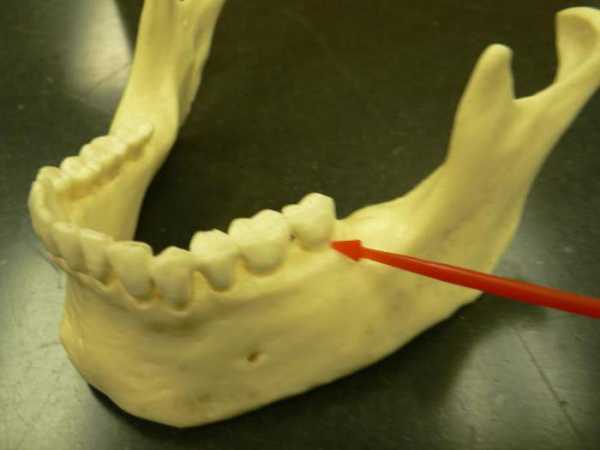

Зубная альвеола и альвеолярный отросток

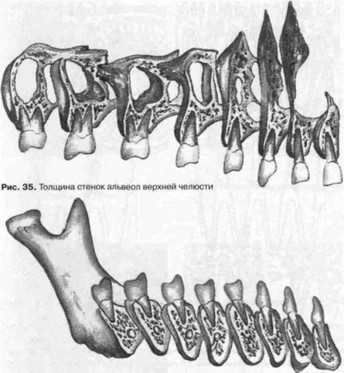

Зубная альвеола и альвеолярный отросток. Та часть верхней или нижней челюсти, в которой укреплены зубы, носит название зубного или альвеолярного отростка (processus alveolaris). Он состоит из двух стенок: наружной (щечной, или губной) и внутренней (ротовой, или язычной), которые тянутся вдоль края челюсти в виде дуг (рис. 96).

На верхней челюсти они сходятся позади третьего большого коренного зуба, а на нижней переходят в ветвь челюсти. Пространство между стенками альвеолярного отростка разделяется в поперечном направлении при помощи костных перегородок на целый ряд ямочек — зубных лунок или альвеол, в которых помещаются корни зубов.

Костные перегородки, отделяющие зубные лунки друг от друга, носят название межзубных перегородок (рис. 97).

Кроме того, в лунках многокорневых зубов имеются еще межкорневые перегородки, делящие их на ряд камер, в которых находятся разветвления корней этих зубов (рис. 98). Установление диагноза

Межкорневые перегородки короче межзубных и отходят от дна соответствующих альвеол. Края альвеолярных отростков и межзубных перегородок немного не доходят до шейки зуба (цементо-эмалевой границы). Поэтому глубина зубной альвеолы несколько меньше длины корня и последний слегка выступает из костей челюсти. Эта часть корня зуба при нормальных условиях охватывается краем десны (рис. 99).

Обе стенки альвеолярного отростка на щечной и язычной сторонах состоят из компактного костного вещества, образующего кортикальную пластинку альвеолярного отростка. В состав ее входят костные пластинки, образующие местами типичные гаверсовы системы (рис. 100).

Кортикальная пластинка альвеолярного отростка, одетая периостом, без резкой границы переходит в кость тела челюсти. Толщина этой пластинки неодинакова в разных отделах альвеолярного отростка. Она толще на язычной стороне, чем на щечной. В области краев альвеолярного отростка кортикальная пластинка продолжается в стенку зубной альвеолы. Тонкая стенка альвеолы состоит из плотно расположенных костных пластинок и пронизана большим количеством шарпеевских волокон. Эти волокна являются продолжением коллагеновых волокон перицемента. Стенка зубной альвеолы не является сплошной. В ней имеются многочисленные мелкие отверстия, через которые в периодонтальную щель проникают кровеносные сосуды и нервы.

Все промежутки между стенками зубных альвеол и кортикальными пластинками альвеолярного отростка заполнены губчатой костью. Из такой же губчатой кости состоят также межзубные и межкорневые перегородки. Степень развития губчатого вещества неодинакова в разных отделах альвеолярного отростка. Как в верхней, так и в нижней челюсти его больше на оральной стороне альвеолярного отростка, чем на вестибулярной. В области передних зубов стенки зубных альвеол на вестибулярной стороне почти вплотную прилегают к кортикальной пластинке альвеолярного отростка, и здесь губчатой кости очень мало или она совсем отсутствует. Наоборот, в области больших коренных зубов зубные альвеолы окружены широкими прослойками губчатой кости.

Перекладины губчатой кости, прилегающие к боковым стенкам альвеол, располагаются главным образом в горизонтальной плоскости.

В области дна зубных альвеол они принимают более отвесное, параллельное длинной оси зуба расположение. Такое расположение перекладин губчатой кости в окружности зубных альвеол способствует тому, что жевательное давление с перицемента передается не только на стенку зубной альвеолы, но и на кортикальные пластинки альвеолярного отростка, или, другими словами, на весь пародонт.

Пространства между перекладинами губчатой кости альвеолярного отростка и соседними с ним участками челюстей заняты костным мозгом. В детском и юношеском возрасте он имеет характер красного костного мозга. У взрослых он постепенно замещается желтым, или жировым, мозгом. Остатки красного костного мозга дольше всего удерживаются в губчатом костном веществе в области 3-го моляра. Превращение красного костного мозга в желтый у разных людей совершается в разное время. Иногда красный костный мозг сохраняется в течение очень долгого времени. Так, Мейер наблюдал большие остатки его в альвеолярном отростке 70-летнего человека.

stomekspert.ru

Альвеолы во рту – что это такое; строение альвеол, их функции и патологии

При слове «альвеола» первым делом на ум приходит строение легочной ткани. Но альвеолы есть не только в легких. Стоматологи также оперируют этим термином. Альвеолы – это лунки, в которых находятся корни зубов. О строении зубных альвеолярных ячеек, их функциях и возможных патологиях и пойдет речь ниже.

При слове «альвеола» первым делом на ум приходит строение легочной ткани. Но альвеолы есть не только в легких. Стоматологи также оперируют этим термином. Альвеолы – это лунки, в которых находятся корни зубов. О строении зубных альвеолярных ячеек, их функциях и возможных патологиях и пойдет речь ниже.

Где находятся зубные альвеолы

Альвеолы расположены по краю верхней и нижней челюсти и представляют собой углубления, в которых расположены зубы. Участки челюстей с выемками для зубов называют альвеолярными отростками. Зубные лунки состоят из губчатой костной ткани. Наружный их край закрывает кортикальная челюстная пластина. Стенки лунок можно разделить на внутренние, наружные и межзубные.

Губчатая структура пронизана сетью сосудов и нервов, снабжающих отростки питанием и обеспечивающих их чувствительность. Размеры лунок у каждого человека индивидуальны. На этот показатель влияет возраст, особенности строения, присущие индивидууму от рождения, заболевания отростка, произведенные стоматологические манипуляции. Каждая альвеолярная ячейка разделена внутри при помощи тонких костных перегородок с учетом структуры корневой системы.

Костная ткань лунок состоит из органических и неорганических частиц, которые включают в себя:

- протеогликаны;

- коллаген;

- остеобласты;

- остеоциты;

- остеокласты.

В структуре преобладают эластичные волокна, именно они обеспечивают пористую структуру альвеол. Прочие клетки отвечают за постоянное обновление и восстановление костной ткани, устанавливают баланс между процессами ее разрушения и роста.

Функции альвеолярных ячеек

Функциональное назначение альвеол – обеспечить прикрепление зубов к челюсти. Строение их таково, что зубам обеспечивается постоянное стабильное положение. Они не могут сами по себе выпадать и сдвигаться в ту или иную сторону. Это, в свою очередь, позволяет человеку нормально пережевывать пищу. От состояния зубного ряда зависит и правильная дикция. Отсутствие отдельных зубов может вызывать дефекты произношения, например, такие, как шепелявость.

Помимо альвеол, функцию прикрепления зуба берут на себя ткани периодонта. Он является своеобразной прослойкой между тканями зуба и лункой. Основу периодонтальной ткани составляют соединительные волокна. Они одновременно проникают в специфическую костную ткань, покрывающую шейку и корень зуба (цемент) и стенки альвеолярных ячеек, таким образом связывая их и способствуя правильному положению зуба в ячейке. Дополнительно периодонт играет роль амортизатора при нагрузках на зубной ряд, предохраняя его от разрушения.

Когда развиваются альвеолы

Зачатки зубных лунок, как и остальных органов и тканей начинается еще на стадии внутриутробного развития. У плода на определенном этапе происходит формирование желобка, открытого в сторону рта. В нем присутствуют участки нервной ткани и сосудов, зачатки зубов. Полное формирование происходит в момент прорезывания зубов. Именно тогда и появляются зубные лунки.

Когда зуб выходит из десны, в альвеолярном отростке начинается рост костных пластин, которые и будут в дальнейшем составлять стенки лунок. В зрелом возрасте структура альвеол претерпевает обратные изменения. Активизируется процесс распада костной ткани, волокна коллагена в лунке теряют свою эластичность, в тканях пульпы начинают происходить атрофические процессы. Все это приводит к расшатыванию и смещению зубов. После их выпадения лунки со временем зарастают.

Патологические состояния

Среди патологий, приводящих к дефектам альвеолярных лунок, можно выделить следующие:

- дефекты развития;

- воспалительный процесс в альвеолах;

- травмы, переломы;

- атрофические процессы в тканях альвеолярного отростка.

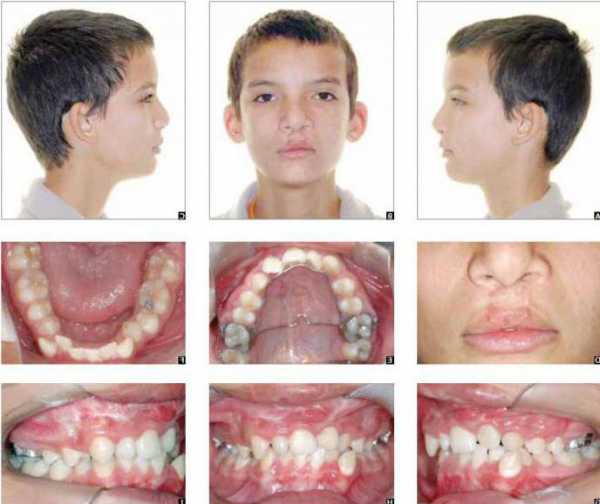

Альвеолярный отросток может от рождения иметь неполноценное строение с отклонениями формы и размера, что мешает правильному формированию зубных ячеек. Дефектные лунки, в свою очередь, мешают правильному построению зубного ряда.

Альвеолярный отросток может от рождения иметь неполноценное строение с отклонениями формы и размера, что мешает правильному формированию зубных ячеек. Дефектные лунки, в свою очередь, мешают правильному построению зубного ряда.

Альвеолит (воспаление зубной ячейки) возникает в результате удаления зуба, сопровождаемого травматизацией периодонта и самой альвеолы. Причиной может стать сниженный иммунитет пациента, некачественная обработка, занесение инфекции. Состояние сопровождается покраснением и отеком десны, болезненностью, повышением температуры тела, появлением неприятного запаха из ротовой полости. Альвеолит может длиться 1,5-2 недели.

Травма альвеол возникает в результате сильного удара, когда происходит перелом стенки лунки зуба. Симптомами такого состояния будут: кровотечение, отек десны и щеки со стороны травмы, сильная боль, смещение одного или нескольких зубов, их возможное выпадение.

Атрофия зубных лунок может стать следствием остеомиелита и остеопороза, а также бывает спровоцирована выпадением зубов и отсутствием своевременного протезирования. Глубина альвеол уменьшается, этот процесс сопровождается разрушением их стенок.

zub.guru

АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК — Med24info.com

Альвеолярным отростком называют часть верхней и нижней челюстей, отходящую от их тел и содержащую зубы. Резкой границы между телом челюсти и ее альвеолярным отростком не существует. Альвеолярный отросток появляется только после прорезывания зубов и почти полностью исчезает с их потерей. В альвеолярном отростке выделяют две части: собственно альвеолярную кость и поддерживающую альвеолярную кость.Собственно альвеолярная кость (стенка альвеолы) представляет собой тонкую (0,1—0,4 мм) костную пластинку, которая окружает корень зуба и служит местом прикрепления волокон периодонта. Она состоит из пластинчатой костной ткани, в которой имеются остеоны, пронизана большим количеством прободающих (шарпеевских) волокон периодонта, содержит множество отверстий, через которые в периодонтальное пространство проникают кровеносные и лимфатические сосуды и нервы.

Поддерживающая альвеолярная кость включает: а) компактную кость, образующую наружную (щечную или губную) и внутреннюю (язычную или ротовую) стенки альвеолярного отростка, называемые также кортикальными пластинками альвеолярного отростка;

б) губчатую кость, заполняющую пространства между стенками альвеолярного отростка и собственно альвеолярной костью.

Рис. 36. Толщина стенок альвеол нижней челюсти

Кортикальные пластинки альвеолярного отростка продолжаются в соответствующие пластинки тела верхней и нижней челюсти. Наиболее толстые они в области нижних премоляров и моляров, особенно со щечной поверхности; в альвеолярном отростке верхней челюсти они значительно тоньше, чем нижней (рис. 35, 36). Их толщина всегда меньше с вестибулярной стороны в области фронтальных зубов, в области моляров — тоньше с язычной стороны. Кортикальные пластинки образованы продольными пластинками и остеона- ми; в нижней челюсти окружающие пластинки из тела челюсти проникают в кортикальные пластинки.

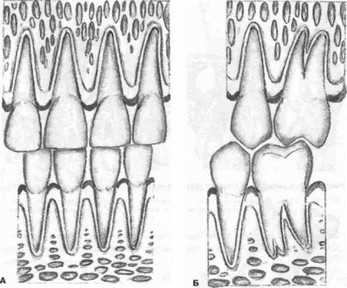

Губчатая кость образована анастомозирующими трабекулами, распределение которых обычно соответствует направлению сил, действующих на альвеолу при жевательных движениях (рис. 37). Кость нижней челюсти имеет

Рис. 37. Структура губчатого вещества альвеол передних (А) и боковых (Б) зубов

мелкоячеистое строение с преимущественно горизонтальным направлением трабекул. В кости верхней челюсти губчатого вещества больше, ячейки крупнопетлистые, костные трабекулы расположены вертикально (рис. 38). Губчатая кость образует межкорневые и межзубные перегородки, которые содержат вертикальные питающие каналы, несущие нервы, кровеносные и лимфатические сосуды. Между костными трабекулами располагаются костномозговые пространства, заполненные у детей красным костным мозгом, а у взрослых — желтым костным мозгом (рис. 39). В целом кость альвеолярных отростков содержит 30—40% органических веществ (преимущественно коллаген) и 60—70% минеральных солей и воды.

Корни зубов фиксируются в специальных углублениях челюстей — альвеолах. В альвеолах выделяют 5 стенок: вестибулярную, язычную (нёбную), медиальную, дистальную и дно. Наружная и внутренняя стенки альвеол состоят из двух слоев компактного вещества, которые у различных групп зубов сливаются на разных уровнях. Линейный размер альвеолы несколько короче длины соответствующего зуба, в связи с чем край альвеолы не достигает уровня эмалево-цементного соединения, а верхушка корня благодаря периодонту ко дну альвеолы прилежит неплотно (рис. 40).

Рис. 38. Направление трабекул губчатой кости альвеолярной части на поперечном (А) и продольном (Б) срезах

www.med24info.com

Альвеолярный отросток челюсти

Части челюстей, на которых размещаются зубы, называют альвеолярными. Они состоят из костной ткани (из ее компактного и губчатого вещества). В них находятся лунки, в которых зарождаются зачатки зубов. С течением времени они растут. Развивается и костная ткань вокруг, чтобы зубам была дополнительная опора. Эта зона челюсти называется альвеолярный отросток.

Если рассматривать участок по сегментам, то для каждого зуба можно выделить луночку, в которой он размещается, и костные образования вокруг со слизистыми оболочками. В лунку подходят питающие сосуды, нервы и пучки волокон соединительной ткани.

Альвеола

Что собой представляет отверстие для крепления зуба? Это углубление в костной ткани челюстей, формирующееся к рождению. Разница в зубах на нижней и верхней челюсти практически не заметна. Больше они отличаются по назначению: резцы, клыки, моляры. Различные группы воспринимают при пережевывании пищи неодинаковую нагрузку.

Спереди альвеолярные отростки челюстей более тонкие, а с боков (места для жевания) они толще и мощнее. Зубные лунки отличаются и по форме. У них могут быть перегородки, расположенные чуть глубже, чем боковые перемычки. Такое деление связано с различным строением корней зубов. Одни из них могут держаться на одном стволе, а могут иметь их два или три.

Альвеола точно повторяет размер и форму зуба. Вернее, он в ней растет, увеличивается в размерах, изменяет направление корневых каналов. Костная ткань альвеолярных отростков, окружающая каждый зуб, подстраиваясь под него, растет в таком же ритме. Если она не будет плотно прилегать, то очень скоро резцы и моляры, воспринимающие наибольшую нагрузку, начнут шататься и выпадать.

Альвеолярные отростки

В норме эти участки костной ткани вокруг зубов развиваются у каждого человека в процессе взросления. Однако, при некоторых генетических расстройствах, альвеолярный отросток может не вырастать.

Одним из таких случаев является патология, при которой зубные зачатки не формируются вовсе в процессе эмбрионального развития. Такие ситуации встречаются довольно редко. Естественно, что зубы при этом не вырастают. Не развивается и часть челюстной кости, которая бы в нормальных условиях стала площадкой для альвеолярных отростков. Собственно, граница между этими образованиями при нормальном развитии практически утрачивается. Кости челюсти и отростка фактически срастаются.

Из этого можно сделать вывод, что процесс их формирования напрямую связан с наличием зубов. Более того, при их выпадении или удалении, костная ткань в этом месте постепенно теряет свойства. Она размягчается, превращаясь в студенистое тело, уменьшается в объеме, доходя до краев костной ткани челюсти.

Особенности

Альвеолярный отросток верхней челюсти состоит из внутренней (язычной) и наружной (губной или щечной) стенки. Между ними находится губчатое вещество, по составу и свойствам близкое к костной ткани. Кости челюстей различаются. Сверху они образованы из двух сросшихся половин. Перемычка из соединительной ткани проходит посредине.

В терминологии также можно встретить понятие «альвеолярная часть». В этом случае подразумевается отросток на нижней челюсти. Кость ее не парная, соединения посредине не имеет. Но кроме этого по строению отростки мало чем отличаются. Внизу также выделяют язычную, губную и щечные стенки.

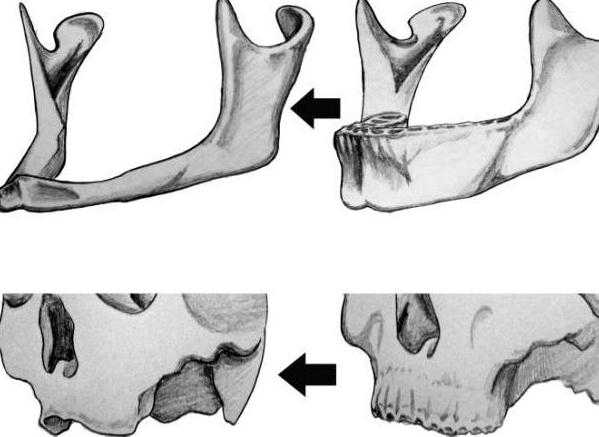

Можно отметить факт, что альвеолярный отросток нижней челюсти меньше подвержен переломам. С одной стороны это связано с тем, что у большинства людей верхние зубы прикрывают нижние и первыми принимают травматическую нагрузку. С другой – стенки передних отростков сверху немного длиннее и тоньше. К тому же плотное компактное вещество ткани в этом месте больше пронизано порами для проведения сосудов и нервных окончаний. Потому оно менее плотное и прочное.

Проблемы: диагностика

Зубы в процессе жизни человека претерпевают изменения. Мало того, что их становится меньше, так еще увеличивается их подвижность. Костная ткань вокруг них медленно деградирует (резорбция). Больше подвержена этому часть, воспринимающая нагрузки. При переломах для определения степени повреждений альвеолярные отростки челюстей пальпировать без обезболивания часто не представляется возможным. Эти области густо пронизаны сетью нервных окончаний, поэтому болезненны.

Такие участки, а также очаги возрастной деструкции (разрушения), склеротические изменения (замена костной ткани соединительной) и проявления остеомиелита диагностируются рентгенограммой в различных проекциях. В отдельных случаях (опухоли) назначают МРТ, исследования гайморовых пазух с использованием контрастного вещества. Комплексно диагностируются явно выраженные проблемы роста и развития челюстей, а также их отростков.

Атрофия

Отростки челюстей – это костные образования для поддержки зубов в лунках. Если они выпадают, необходимость в отростках исчезает. Поддерживать больше нечего, губчатое вещество, не чувствуя нагрузок, разрушается. При анодонтии (генетическая патология отсутствия зачатков зубов с рождения) альвеолярные отростки не развиваются, хотя челюсти формируются.

Атрофические процессы протекают с индивидуальными особенностями. У одних высота уменьшается быстрее, у других медленнее. Атрофия альвеолярного отростка на верхней челюсти приводит к образованию почти плоского неба. Снизу это приводит к заметному выпиранию подбородка. Челюсти смыкаются больше и без протезирования приобретают характерный «старческий» вид.

Атрофия может быть вызвана и воспалительными процессами. Наибольшую опасность представляют пародонтит, остеопороз, остеомиелит. Шеечный кариес также вызывает дистрофию тканей. Может стать причиной атрофии и пародонтоз. Несмотря на кажущуюся простоту этого заболевания, при отсутствии реагирования нарушается трофика слизистой и отростков, появляются межзубные карманы, оголяется шейка зуба, он начинает расшатываться и выпадает.

Расщелина альвеолярного отростка

Такая патология появляется на этапе эмбрионального развития. В возрасте около двух месяцев после зачатия формируются кости черепа. К рождению они смыкаются и плотно прилегают друг к другу. На поверхности передней части челюсти остается лишь небольшое углубление (собачья ямка).

Стечение различных факторов (наследственность, медикаментозные воздействия, пестициды, алкоголизм, курение во время беременности) может вызвать ситуацию, когда парные кости неба не соединяются и не срастаются, образуется расщелина (волчья пасть). Она может быть локализована на мягком или твердом небе, костях челюсти, распространяться на губу (заячья губа). Различают полное или частичное несрастание, боковое или срединное.

Альвеолярный отросток верхней челюсти с расщелиной, как правило, является продолжением несросшихся костей верхнего неба. Отдельно такая патология встречается редко. На нижней челюсти и ее альвеолярной части расщелина почти не встречается.

Перелом

Травма челюсти нередко заканчивается выбитым зубом. Причинами могут быть механические травмы, неудачные падения, удары кулаком или массивным предметом. Если площадь воздействия больше участка одного зуба, возможен перелом альвеолярного отростка. Трещина часто имеет аркообразную форму.

Выделяют полный, частичный и осколочный перелом. По локализации он может затрагивать корни зубов, приходиться на их шейки или располагаться выше зоны альвеолярных отростков – по челюстной кости. Прогноз на естественное сращивание костной ткани сложный и дается в зависимости от тяжести состояния и локализации. Обломки с повреждениями в области корней чаще всего не приживаются.

Кроме боли и отека пораженной области его симптомами могут быть: нарушение прикуса, искажение речи, трудности при жевании. Если есть открытая рана и кровь имеет пенистую структуру, предполагается и раздробление стенок верхнечелюстных пазух.

Пластика альвеолярного отростка

Разделяют коррекцию состояний при челюстных патологиях врожденного характера, пластику при переломах и наращивание костной ткани для протезирования. Отсутствие зуба на протяжении длительного срока приводит к атрофии костной ткани участка. Ее толщины может не хватить при установке арматуры для монтажа вставного зуба. При засверливании возможно прободение в область гайморовых пазух. Чтобы этого не произошло, проводят пластику. Альвеолярный отросток можно нарастить, сделав накладу на поверхность челюстной кости, или использовать ее рассечение и заполнение биоматериалом.

Закрепление осколков при переломах обычно производят при помощи одеваемых на зубы шин и проволочных скоб. Могут применяться фиксации через сквозные отверстия в кости с помощью капроновой лигатуры. Контурная пластика при исправлении дефектов эмбрионального развития заключается в закрытии проема перемещением прилегающих тканей в необходимое положение и применением имплантатов. Операция должна проводиться как можно раньше, чтобы ребенок успел развить речевой аппарат.

fb.ru

Альвеолы легких

Альвеолы легких представляют собой пузыревидные выросты, непосредственно на базе которых и происходит газообмен. Альвеолы возникают в ходе эволюции как прогрессивное образование у пресмыкающихся животных. Изначально количество альвеол было невелико. У птиц они дополняются бронхами, а легкие приобретают складчатую структуру. У млекопитающих вся площадь поверхности легких является альвеолярной, а бронхи многократно разветвляются, образуя более мелкие сосуды. Это дает массу преимуществ: увеличивает площадь поверхности для поглощения кислорода и выделения углекислого газа, сами легкие становятся более компактным, возрастает эффективность газообмена в малом круге кровообращения.

Альвеолы легких

Альвеолы легких

Легкие человека содержат более 700 миллионов альвеол. Они имеют общую площадь приблизительно 80 кв м. Толщина клеточного слоя составляет всего 0.1-0.2 мкм. Это достигается за счет уплощения клеток, выстилающих альвеолу. Они носят название альвеоциты. Выделяют большие и дыхательные альвеоциты. Сам пузырек разделен перегородками, которые поддерживают его форму и представляют собой соединительно-тканные волокна с густой сетью кровеносных сосудов. Альвеоциты являются промежуточным звеном в газообмене между капиллярами перегородки и воздухом альвеол.

Дыхательные клетки непосредственно участвуют в газообмене, а большие выделяют специальное вещество суфрактант. Оно играет огромную роль в процессе дыхания. Суфрактант создает в альвеоле определенное поверхностное натяжение, которое препятствует ее опадению и слипанию. Кислород усваивается альвеоцитами после того, как он раствориться в суфрактанте. При его отсутствии, например у недоношенных детей (особенно, родившихся до 26 недели), процесс дыхания становится невозможным, что может стать причиной гибели ребенка. Суфрактант состоит на 90% из жиров и на 10% из белков. Поэтому часто люди, сидящие на «безжировой» диете, страдают гипоксией — кислородной недостаточностью, которая может привести к необратимым изменениям.

Альвеолы легких под микроскопом

Альвеолы легких под микроскопомВ альвеолярной стенке также находятся клетки иммунной системы — макрофаги. Их присутствие необходимо на случай наличия во вдыхаемом воздухе инфекционного агента. Макрофаги — крупные тканевые клетки, которые обладают уникальной способностью «сканировать» все структуры организма и различать среди них чужеродные. При проникновении вируса или бактерии в легкие макрофаг помечает их специальной меткой, которая означает, что их необходимо уничтожить. Этим занимаются уже другие клетки — так называемые, Т-киллеры. Некоторые макрофаги обладают способностью мигрировать в просвет альвеол и поглощать суфрактант.

Альвеолы наполнены газовой смесью. Ее состав отличается постоянством, и при спокойном дыхании обновляется только на 1/7 часть. Газообмен происходит из-за разницы парциального давления в капилляре и воздушной среде альвеолы. На один капилляр приходится 2-3 альвеолы. Кислород воздуха имеет давление 106 мм рт. ст., а в венах — 40 мм рт. ст. Таким же способом происходит обмен углекислым газом между артериолами и внешней средой. Кислород растворяется в суфрактанте, проникает в альвеоциты, а оттуда — в кровяное русло. Диаметр капилляра настолько мал, что эритроциты (клетки крови, переносящие кислород) с трудом протискиваются в узкий канал. Вследствие этого, площадь соприкосновения эритроцита и стенки сосуда является максимальной, что в свою очередь повышает скорость и эффективность газообмена.

pulmones.ru